| 三国国造について「国造本紀」は「志賀高穴穂朝御世、宗我臣祖彦太忍信命四世孫若長足尼定賜国造」と記す。これにもいくつかの問題点がある。 第一に角鹿国造と同様、志賀高穴穂朝(成務朝)の任命としている点である。三国国造としては、後述するように三国氏が最も有力視される。「国造本紀」に同祖としてみえる宗我(蘇我)氏は、『記』『紀』によれば武内宿 |

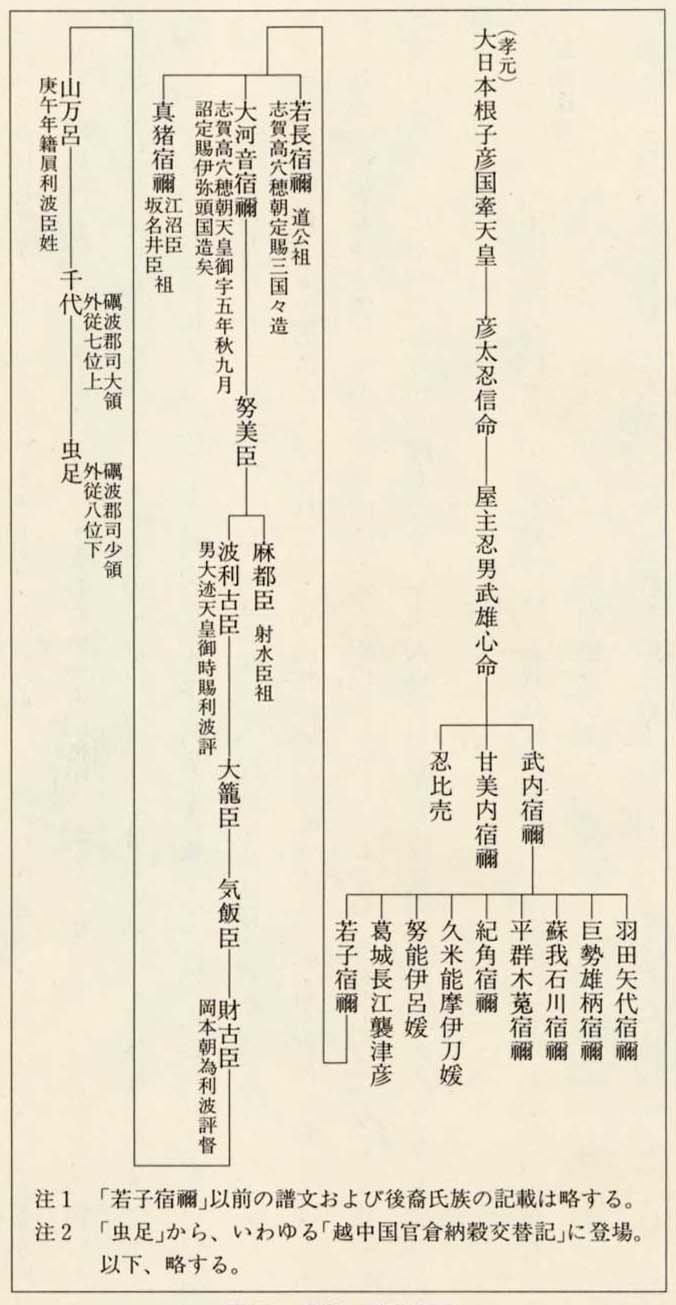

図45 利波臣氏系図 |

| この系図で注目すべき点は、三国国造・伊弥頭国造(射水臣祖)・利波臣・江沼臣・坂名井臣など北陸の豪族が、同系として結びつけられていることであり、あたかも北陸の諸豪族が同族連合を形成しているかのようである。「越中石黒系図」は、かなり信頼すべき古記とされてはいるが(米沢前掲書、佐伯有清『古代氏族の系譜』)、もとよりその記載がすべて真実であるとは限らない。なぜなら『記』は、前述のように利波臣を孝霊天皇の皇子日子刺肩別命の子孫と伝えており、孝元系とするこの伝承と相違している。また「石黒系図」に、奈良時代の著名な利波臣志留志がみられないことなどから、利波臣に二系があったと考えることも可能であろうが、やはり『記』系譜との先後関係や、相違の理由について追求していくのが本筋であろう。 第二に、「若長宿 このころ、道君の勢威が非常に大きかったか、あるいは中央と深いつながりがあって、事件の処理にあたった膳臣も手を下せなかったのであろう。当時中央で権勢を専らにしていたのは蘇我氏である。道君は蘇我氏に服従し北陸進出の尖兵となるとともに、自己の勢力も伸ばしたのではなかろうか。道君と蘇我氏との同祖関係が形作られたのも、道君が三国国造になったとの伝承が発生したのも、おそらくこの前後であったろう(浅香年木『古代地域史の研究』)。 しかし三国国造は、やはり三国氏であったと思われる。天平三年ならびに宝亀十一年(七八〇)の坂井郡大領として三国真人の名がみえる(公二、寺五八)。この時代の大勢として大領に任命されるのは、もとの国造の家系に多かった。また「三国」の氏姓が国名と一致するのも、間接的に国造であった証左といえよう。三国国造の成立は、おそらくは継体の崩後、六世紀の中ごろではなかろうか。 |