| 中国・朝鮮半島での長い歴史や高度な技術のもとに伝えられた青銅器は、本来の一次的機能を離れてしだいに精神的な二次的な面が強調されるように変わってくる。それは、銅鐸が「聞く銅鐸」から「見る銅鐸」に変化するように、青銅器の武器(銅剣・銅鉾・銅戈)についても指摘できる。井ノ向二号鐸(高さ三六センチメートル)、井ノ向一号鐸(同五五・二センチメートル)や米ケ脇鐸(同三一センチメートル)などの「聞く銅鐸」の段階では六〇センチメートルまでくらいの大きさにとどまっている。しかし、「見る銅鐸」の段階になると、七〇~一四〇センチメートルとその大きさを増す。より大きく輝いて見せるという機能が表に出てくるのである。「聞く銅鐸」と「見る銅鐸」との間には、社会的にもその機能的にも大きな変化があったといえよう(田中琢「『まつり』から『まつりごと』へ」『古代の日本』五)。 「聞く銅鐸」はどのように使われたのであろうか。銅鐸はその出土した数や位置からみて、いくつかの集落をまとめる中心的な集落の稲魂を納める穀倉に納められていた。「春に行われる稲魂の継承儀礼は、(中略)共同体の存亡のかかった不安と緊張にみちた重大な祭祀」であり、定期に、あるいは荒ぶる地霊が稲魂をおびやかす旱魃・長雨・強風などの緊急の事態に臨時にとりおこなわれるマツリにおいて悪霊を祓い、稲魂を励まし稲籾に結びとめる時に銅鐸が打ち鳴らされ、人びとは大地をたたき大きな声をあげながら踊る。それは、いくつかのムラを束ねる大きなまとまりとしての重要な祭の精神的な拠り所であった(春成秀爾「銅鐸の時代」『国立歴史民俗博物館研究報告』一)。 稲作のひろがりとともに、稲魂を守りムラに豊かな実りを約束する祭器として、大いなる畏怖の念をもって「聞く銅鐸」は迎えられた。畿内を中心として、「聞く銅鐸」という祭器を共有する大きなまとまりが、この時期に形づくられていたのである。銅鐸はたんに豊かな実りと生活の安定だけでなく、いくつかのムラを束ねた連合体(クニ)の特別な祭にも用いられた。 中期末から後期初めにかけては、この地域的なまとまりを脅かす危機が訪れる。倭国争乱である。この危機を克服しクニとしてのまとまりを維持するために、銅鐸はその境界の地に埋納された。「聞く銅鐸」の終焉である。 |

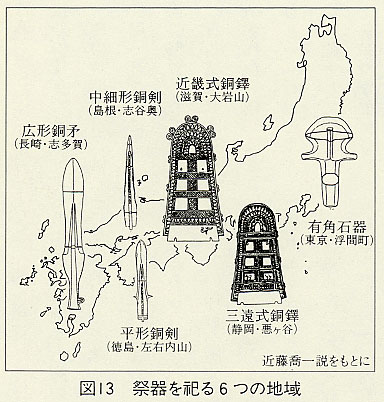

図13 祭器を祀る6つの地域 |

| このころになると、稲魂と穀倉を管理する首長が祭祀を司どる個人としての役割と地位を高くしてくる。また、畿内の中心部では政治的な組織が整備されつつあった。銅鐸も第二の段階「見る銅鐸」の時期を迎える。争乱終息のころの日本は、広形銅矛・平形銅剣・中細形銅剣(出雲型)・近畿式銅鐸・三遠式銅鐸・有角石器をそれぞれ祭器の代表とする六つの地域に大きく分かれていたという(近藤喬一「銅剣・銅鐸と弥生文化」『古代出雲王権は存在したか』)。銅鐸の鋳造地も畿内中枢部(近畿式)と濃尾地方(三遠式)の二つに分かれ、銅鐸もそれぞれの分布地域の周縁部に配られた。若狭の三方町向笠鐸(突線鈕2式―近畿Ⅰ式)、越前の鯖江市新横江鐸(突線鈕2式―三遠式の前段階)がそれである。「聞く銅鐸」とは性格が違ってきたことがうかがわれる。「見る銅鐸」は、弥生時代後期の社会の階層分化と畿内の政治的勢力圏の確立の過程を示している。 この時期の首長は、その個人的役割を強くしながらも、一方ではクニの農耕祭祀を司どる時は銅鐸という祭器を用いることによって自分の力を補い、またクニの安定をはかることがまだ必要であった。そこに銅鐸が弥生時代の祭器として限定されるとともに、「見る銅鐸」は首長自身の力を保護するという性格も帯びてくる。緊張状態にある境界では、その首長の力の保持を願うための特別の祭が行われ、その拠りどころとして「見る銅鐸」は埋納された。銅鐸はここに弥生時代の祭器としての役割を終える。六つの地域のなかにあって、新しく「鏡」の配布という行為によって畿内社会がイニシアティブを執り、弥生時代を脱皮して、首長の祖先霊の祀り・継承が古墳祭祀として整えられ、より進んだ社会へ変化していく過程が弥生時代から古墳時代への変遷でもある。 銅鐸の分布からいっても、このころに県内も畿内寄りの若狭と東海の色彩が強い越前とに大きく分けられてくる。塩や海産物、朝鮮半島との窓口を仲立ちとして社会構造の進んだ若狭と、伝統に縛られてその歩を遅くした越前、とでもいえようか。 |