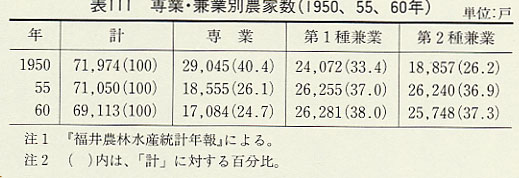

| 敗戦直後の農家経済は、自家保有米とヤミ米の販売によって一般労働者よりは有利な条件のもとにあり、大部分の農家が自作農となって小作料負担から解放されたとはいえ、上層農の生産費さえ補償しない低米価、土地改良費など農業向けの財政投融資削減のもとでの重税、強権供出が大きな負担となった。そのため、農家経済調査によれば、一九四九年(昭和二四)においては全国的にも福井県平均においても農家経済は赤字を記録した。 五〇年以降になると、基本米価の上昇に加えて早期供出奨励金、超過供出奨励金、供出完遂奨励金が上昇・常態化して事実上米価に組み込まれ、生産者米価は急上昇を示していく。福井県農家の生産者米価をみると、五〇年に五四二〇円(一五〇キログラムあたり)、五一年七四四〇円、五二年八六三五円と急上昇し、五三年には豊凶係数による加算金も含めて生産者米価は一万六八二円と一万円をこえ、以後一万円台で推移し、六一年にはじめて一万一〇〇〇円をこえた(福井県農業協同組合中央会『農業と協同組合の年表』2)。この間に、米価算定方式は敗戦直後の価格パリティ方式から五二年所得パリティ方式、五五年修正所得パリティ方式、五九年所得パリティ・所得補償方式の併用、六〇年生産費および所得補償方式と変化していった。この米価算定方式の変化は米価算定基準に農村と都市の所得均衡が加味されるようになったこと、つまり米価が政治力に左右されるようになったことを意味し、農協は米価引上げ運動を通じてしだいに政治的発言力を増していった。この米価上昇によって、福井県における農家の稲作への依存はますます高まり、農業粗収益に占める稲作収入の割合は四九年六二%から五三年以降は八〇%をこえるようになっていった。 五〇年以降、農家経済はどの耕作規模階層においても黒字を示すが、それはどの階層でも農業所得のみで家計費をまかなうことが可能であったことを示すものではない。農業所得による家計費充足率は、五反未満層では五〇年の三五%から六〇年には二二%へ、五反から一町層は七三%から四九%へと低下した。これは戦後の生活水準の上昇にともなう家計費の上昇分を、農外所得の上昇でまかなおうとしたものであり、これらの階層で兼業化が深化しつつあったことを示している。ただしこの期には、いまだ第一種兼業農家数が第二種兼業農家数を上回っていた(表111)。この兼業化は、戦後に他産業の壊滅的打撃によって「余儀なくされた専業化」による専業農家が兼業化したものと、六〇年代以降主流となる新規学卒者や農業経営主の他産業への従事という、二つの動きが混在したものと考えられる。なお、一町以上層ではこの期間を通じて農業依存度が八〇%以上、家計費充足率もおおむね一〇〇%をこえており、六〇年代以降とは異なりほぼ農業のみで生活可能であった。 |

表111 専業・兼業別農家数(1950、55、60年)  |

| 五五年の水稲大豊作以降、わが国の農業政策は食糧増産政策から転換を迫られ、五七年の『農林白書』で農家所得の低さ、食糧供給力の低さ、国際競争力の弱さ、兼業化の進行、農業就業構造の劣弱化が指摘されているように、農家経済の向上が大きな課題となり「新農村建設総合対策」(五六年)が策定された。福井県では同年、同対策に加えて独自に「農山漁村部落振興対策要綱」を定めた(資12下 二二九)。「これまでの食糧確保第一主義の農林行政から、今や農山漁民の生活安定と、経済向上を中心とする方向に政策の転換を要する段階に漸く来ている」という認識にもとづく本要綱では、農民の自主的総意にもとづいて立地条件に即した物産振興を行うことが期待され、自然的社会的条件、隣接集落との関連性、市場および販売態勢、労働力の実態に留意し樹立した集落単位の計画に対して補助金を支出しようとするものであった。これは、適地適産を基調として畜産などを導入して農業経営の多角化(複合化)をはかり農家経済を向上させることを目的としたものであったが、「補助をもらうために作業場を作ったり、カッターを備えたりするだけで精神的結合がない」(『第七十五回定例福井県議会会議録』)といわれるように、農業経営や農家経済向上に対する実効は定かではない。伝統的に水稲作以外の商品作物がほとんど未展開で、しかも比較的高米価に支えられてほぼ一町以上層では農業専業化が可能であったこの期には、蔬菜や畜産などの導入意欲も比較的薄かったのであろう。また、福井県行政が進めていた乾田化・裏作導入は、MSA協定下での小麦輸入の打撃によって、農家経済を向上できないことが明らかになっていた。 |

写真81 動力耕耘機(1960年ころ) |

| さて、福井県では五一年にわずか四四台(うち個人有二九台)であった動力耕耘機は、五五年に七一九台(同三三六台)、六〇年七五五五台(同五四八〇台)、六一年一万五六九五台(同一万三五〇三台)とこの期の後半に急増し、一〇アールあたり自家農業投下労働時間は五七年の四三八時間から六一年の三四四時間へと急激な減少を示した(『福井県農林水産年報』、『農家経済調査報告』)。この機械化によって生じた余剰労働力は、想定された適性規模からやむをえないとはいえ自作農体制が売買以外での農地流動化を考慮していなかったために、耕作規模の拡大による農業経営の向上につながらず、他産業に急激に流出していくことになる。 |