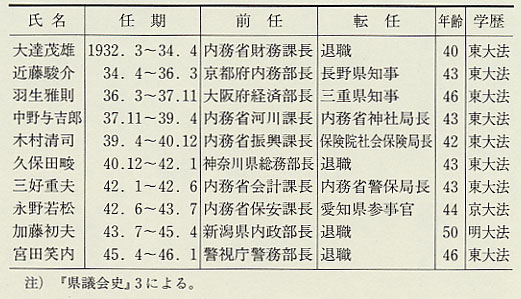

| 福井中学校移転問題の紛糾から、大達茂雄知事は一九三四年(昭和九)三月、任期二年に三日を残して辞職願を提出し退職した。その後、四五年までの一一年あまりの間に、表40にみるとおり福井県には九名の知事が赴任してきた。知事の在任期間は平均わずか一年三か月であり、その傾向は、日中戦争開始以降より強くなっていた。彼らの多くは、東京帝国大学法学部の法律学科や政治学科を卒業し、警察畑や内務官僚コースを歩み、四〇歳代前半に福井県知事に赴任するのがほぼ慣例であった。 |

表40 県知事の任期(1932〜46年)  |

| こうした知事の頻繁な交代は全国的な傾向ではあったが、福井県の場合はより顕著であった。また、頻繁な交代は知事だけにとどまらず、総務・経済・警察・学務部長をはじめ、中央官僚の任命が多かった地方・土木・特高課長など主要課長のポストにまでおよんでいた。そのため県会においても知事以下の県首脳部の短期間での更迭がしばしば問題となった。三六年の通常県会で中川清太郎議員は、 本員ハ昨年、本県ノ首脳部ガ必ズ御更リニナルデアラウト思ヒ、此所デ申上ゲテモ意ノ 如クニナルマイト申上ゲタノデアリマスガ、果シテ私ノ予言ガ的中致シマシテ本県ノ首 脳部ハ大体ニ於テ更迭ニナリマシタ、ソレガ為メニ我々ノ希望意見ト云フモノハ、其ノ大 半ガ殆ド葬ラレテシマツタ と述べ、こうした県首脳部の頻々たる交代が県政上に大きな支障をもたらしているとして、道路・港湾、教育、衛生など一二項目にわたり県行政の行詰りを具体的に指摘した(『昭和十一年通常福井県会会議録』)。 同議員は四一年の通常県会でも、久保田 このように、政党政治期を含め昭和戦前期の福井県は、再任の小浜知事をのぞくと全員が知事としての最初の赴任地であった。福井県知事はまさに「官界の登竜門」であり、それが県民にとっては「小県」「三等県」扱いされている象徴と映った。しかし、知事の頻繁な交代は、なにより中央官界の官僚主義の肥大化と急迫する戦時行政の産物であり、また府県の地方自治団体としての機能が極度に制限されて国の出先機関化し、中央の統制が強力に機能したことがその頻繁な交代を可能にしていたのである。 |