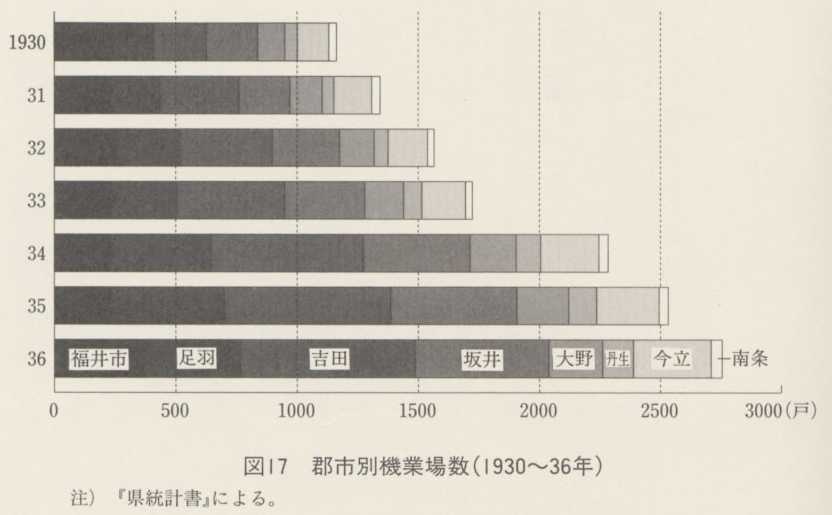

| 図17は、嶺北地方における郡市別の機業工場数の推移を表わしたものである。一九三〇年(昭和五)から三五年にかけて、県内の工場数が郡部を中心に倍増したことがわかる。そのピークは三四年にあり、同年上半期に開業した工場の数は一二〇に達し、七月から八月にかけては一日平均二戸の割合でふえたことになる(『大阪朝日新聞』34・8・24)。 |

図17 郡市別機業場数(1930〜36年) |

| この機業工場の増加は、払底する職工労働力を求めて機業が農村に進出したことと、もう一方で農家が自ら副業として機業を開始したことによるところが大きい。三一年なかばから織機数台を備えた小規模な機業がふえはじめ、同年後半には、副業とみなされるものが全機業数一五〇〇余戸の約一七%にあたる二五〇余戸を数えたという(『大阪朝日新聞』31・11・1)。翌三二年には、職工数が五〇人以上と一〇人以下の工場が漸増し、中規模工場が減少していると指摘された(『大阪朝日新聞』32・8・24)。三三年に入ると、その傾向はますます強まり、大工場の増資・拡張と小規模工場の開業があいついだ(『大阪朝日新聞』33・12・14)。そして三四年には、まるで「雨後の筍」のように農村小機業の簇生がみられたのである(『大阪朝日新聞』34・10・3)。 農家の機業開業については、「機屋をしないと村では馬鹿のやうにいはれると、父祖伝来の田地を売り払ひ転業しようとするもの」があるとまでいわれたが、三五年に入り、生産過剰による人絹不振が叫ばれるなかで、なおも毎月二〇戸から三〇戸の新規開業が続いた。その背景には、農家にとって人絹製織の利便な点、すなわち絹に比べて経営資金がいらず、資金の回転も早い、また工程が単純で短いという事情があったとされるが(資12上 六四)、同年なかばの町村長会議では、農家に対して、「機業が相当有利であるとの誤った観念」を捨て「むちゃな転向」を慎め、との警告を発することが急務であるとされた(『大阪朝日新聞』34・8・24、35・5・31)。しかし、三八年ころには、嶺北地方で「機業のない農村はない」といわれるほどの状況に達していたのである。 ここで、具体的な二つの農村の機業地化の過程をみることにしよう。大野郡で九頭竜川をはさんで南北にむかい合う、北郷村と鹿谷村の比較事例である。 北郷村では、三二年ころから人絹ブームの波に乗り機業の開業ラッシュが続き、伊知地・坂東島両区を中心に新興機業地が形成された。その大半は、農家が家屋の一部を増改築して作業場を設けた、まさに「半農半工」の零細機業であった。村には大正期のなかばに絹織物業から転向したと思われる綿織物業を営む機屋が一〇戸ほどあった。これらが昭和期に入って、近隣の吉田郡機業界と歩調をあわせるように、人絹織物の製織を手がけたのである。そこへ、おりしも人絹景気が到来し、さらに職工農家の独立自営を促すこととなった。村内織物業の先駆者であり、比較的大きな工場をもつ数人の経営者たちも、独立を希望する従業員に資金貸与を行っていたようだ。産地としては、もっぱら紋、朱子織(ジャカードやドビーを用いた特殊織)を手がけており、これらは嗜好性の強い製品であるだけに、小規模な工場に分散して生産する方が需要の変化に応じやすかったのであろう。 一方、対岸の鹿谷村では三三年に村をあげて大機業の誘致をはかり、これを実現させた。同村は、明治期から副業としてござとつるし柿の生産がさかんなところであった。やはり恐慌の打撃をうけて農家はその活路を失い、村内を通過する越前電鉄の便を利用して、三二年には、職工として勝山町や吉田郡の機業場に通勤する者が人口の約六分の一にあたる五〇〇名にも達していた。村には小さな機屋が二、三戸あったが、こうした村内労働力の大量流出が村会で議論となり、三三年に「産業自力更生策」として大機業の誘致を決議したのである。そこで、村費で購入した約一六〇〇坪の土地を二〇年間無償で貸与することを条件に、吉田郡吉岡機業場の誘致をはかり、ついに建物四棟・織機約一二〇台・職工一〇〇名ほどの規模をもつ分工場の設立にこぎつけたのである(笠松雅弘「昭和戦前期の人絹機業と勝山地域」『福井県立博物館紀要』4)。 以上、さきに述べたこととも重なるが、農村に機業が広がる過程には、大別すれば「半農半工」の零細機業が簇生するか、誘致を含めて大機業が進出するかの二つのケースがあった。北郷村と鹿谷村の事例はまったく対照的であるが、その村の地理的環境や従来の副業の内容、農家経済に占める副業収入の比重、さらには機業の先達者の有無や資金融通の便など、さまざまな条件のちがいから機業地化の道程が異なったのである。 |