|

一国内の仏事や仏教行政は、古代では国講師と国司とが共同してあたっていたが、十世紀になると国司の権限強化のなかで国講師の権限は解体し、以後、国司が部内寺社を管轄することになった。それに対し国衙支配の強化に抵抗する寺社のなかには、大野郡平泉寺のように中央の権門寺社と本末関係を取り結び、その権威をかりることによって国衙と対抗しようとした。こうして院政期には延暦寺などの末寺が全国に展開し、地域の宗教行政は国司と本末関係との対抗のなかで進展していった。こうしたあり方に一つの転機をもたらしたのがモンゴル襲来である。 モンゴル襲来の危機のなかで、幕府―守護体制は国司の権限を吸収し、部内寺社に対する祈 |

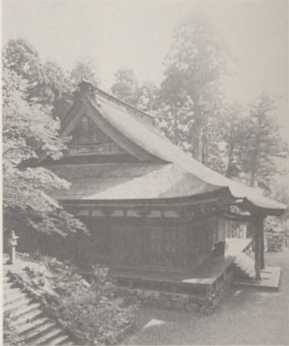

写真69 遠敷郡明通寺(小浜市門前) |

| しかし、祈 こうしたなかで、税所領遠敷郡谷田寺も新たな動きをみせる。厖大な所領をもつ一・二宮や小浜八幡が、幕府の命によって国衙の力で修造されたにもかかわらず、若狭第二の御願所たる谷田寺ではわずか一町の料田も収公されており、本堂・鎮守宮・拝殿・楼門など伽藍の維持もおぼつかないと訴えており、弘安十一年に国衙から敷地安堵の禁制を得ている(資9 谷田寺文書一号)。このように寺社興行政策は一方では寺社間の矛盾を激化させたし、またそれぞれの寺院の自己主張を顕在化させて祈 |