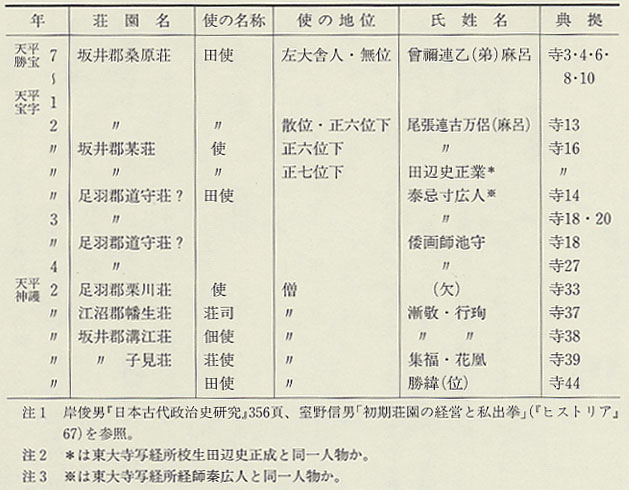

| 荘園の実際の経営について最も直接的に関与していたのが田使・佃使・荘使などとよばれる者たちであるが、越前国東大寺領荘園関係で史料にみえるそれらを一覧表にしたのが表41である。桑原荘の曾 |

表41 越前国東大寺領荘園関係の田使など  |

|

江沼郡幡生荘には「荘司」という呼称がみえ(寺三七)、一見のちの荘園の荘官のような感じを受けるが、そこにみえる僧漸敬・行 ところで、このような田使・荘使を時期順にみてみると、天平宝字期までは俗官人、天平神護期には僧侶というように明確に分かれる。俗官人についていえば、越前国へ遣わされた官人についての記述が造東大寺司の勤務評定関係の文書にみえ(寺一)、そのような使に対する支給物を記した史料が造東大寺司の写経所の文書に残っていることから(文五六・五九・八四)、造東大寺司から派遣されたことは確実である。それに対して、僧侶は東大寺の三綱から派遣されたもので、荘園の現地経営に寺院が関与する度合いが時期が下るとともに増していったことがわかる。その画期としては一応天平宝字末年が考えられるが(岸俊男『日本古代政治史研究』)、あるいはもう少しさかのぼるかもしれない。 |