| 渤海使は主に秋から冬にかけて日本に来航したが、若干の例外を除き来航の季節で大きく分けると(以下、すべて陰暦)、弘仁五年を境に、前半は十月中旬から十一月中旬ごろに(出港は九月下旬から十月下旬ごろか)、後半は十二月中旬から三月上旬に(出港は十一月下旬から二月中旬ごろか)、それぞれ集中している。前半の場合、入京後は元日朝賀に参加することが多く、一方、後半の場合は、入京後も元日朝賀に参加することはなく、かわりに五月の節会に参加するという特徴がある。これはおそらく、弘仁年間以前は元日朝賀に、それ以降は五月の節会に参列できるように来航することが義務づけられていたためであろう(田島公「日本の律令国家の『賓礼』」『史林』六八―三)。 |

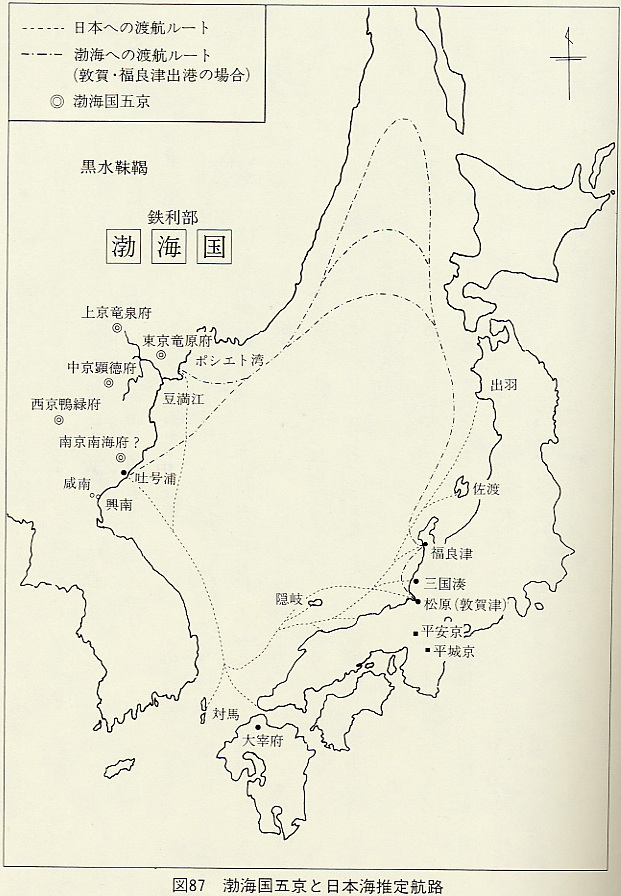

図87 渤海国五京と日本海推定航路 |

| また、季節風の利用からいえば、前半が北西の季節風の吹き出しを、後半は真北の季節風を利用し一気に日本海を横断したとの説がある(上田雄「渤海使の海事史的研究」『海事史研究』四三)。一方、冬の日本海を一挙に渡ることは危険であり、渤海使の船もはじめは陸地(沿海州)沿いに航行し、日本海のもっとも渡りやすいところ(サハリン―北海道の付近)を通ってわが国にやってきたと考えるのが自然であると指摘する説もあるが(奥田淳爾「渤海使、遣渤海使等の日本海横断について」『富山史壇』七九)、リマン海流と対馬海流に逆行することとなり、現実には困難が生じる。これに対して、海流の状況を考慮にいれた最新の研究によれば、北西の季節風とリマン海流を利用し、朝鮮半島沿いに南下したあと、対馬暖流に流され、初期は航海技術の未熟さから、能登半島より東に流されたが、後期はうまく横切ることができるようになり、西の方にたどり着くことができるようになったと考えられている(日下雅義「ラグーンと渤海外交」『謎の王国・渤海』)。 また、渤海使の帰国航路についても、これも直接日本海を横断するのではなく、奥田説を逆に考え、対馬海流に乗っていったん東北地方の沿岸を北東に進んだあと、北海道またはサハリンの沖で西に梶をとってリマン海流にのり、沿海州の沿岸を南下するという説も考えられている(稲垣直「美保関から隠岐島まで(再考)」『季刊ぐんしょ』再刊一八)。渤海使はたしかに季節風の知識ももっていたのではあろうが、初期のころは東北地方に到着していることから、沿岸を海流を利用しながら航海したという説は注目すべき見解である。ところで、渤海の五京の一つ東京竜原府が日本への出発の基地であり、豆満江の河口またはポシエト湾岸の外港から日本へ向けて出港したと考えられている。しかし、ポシエト湾は冬には結氷期となるため、後半は宝亀七年(七七六)に来航した渤海使が出港した南京南海府下の吐号浦が利用されたと想定されている(新妻利久『渤海国及び日本との国交史』)。 宝亀四年六月二十四日、能登国に来航した烏須弗らに対して、これまでどおり北陸道に来航することを禁止し、「筑紫道」すなわち対馬―大宰府―山陽道経由で入京することを命じた。この航路指定は、宝亀二年六月に来航した壱万福に対して命じられたものであり、「旧例」とは高句麗に対する先例である。そして、この規定は遅くとも宝亀十一年七月二十六日には解除されていたらしい。だが、当時の航海技術および造船技術からみて、渤海使は季節風を利用したといっても、結局は風波に任せたため、到着地は表35のごとく、東(北)は出羽国から、西(南)は対馬島・長門国まで広範囲に来航している。しかし、来航地は前半から後半にかけて東北から西南に変化しており、前半では出羽国・佐渡国に計八回も到着しているが、後半ではすべて能登国以西となっている。 |