| 『和名抄』(高本)には、栗田・荒泊・高向・磯部・長畝・高屋・坪江・福留・海部・川口の一〇郷を載せ、『和名抄』(急本)では栗田を粟田とし、上記以外に堀江・余部の二郷を加える。『和名抄』にみえない奈良時代の郷(里)として、赤江・水尾・石木部の三郷(里)がある。 |

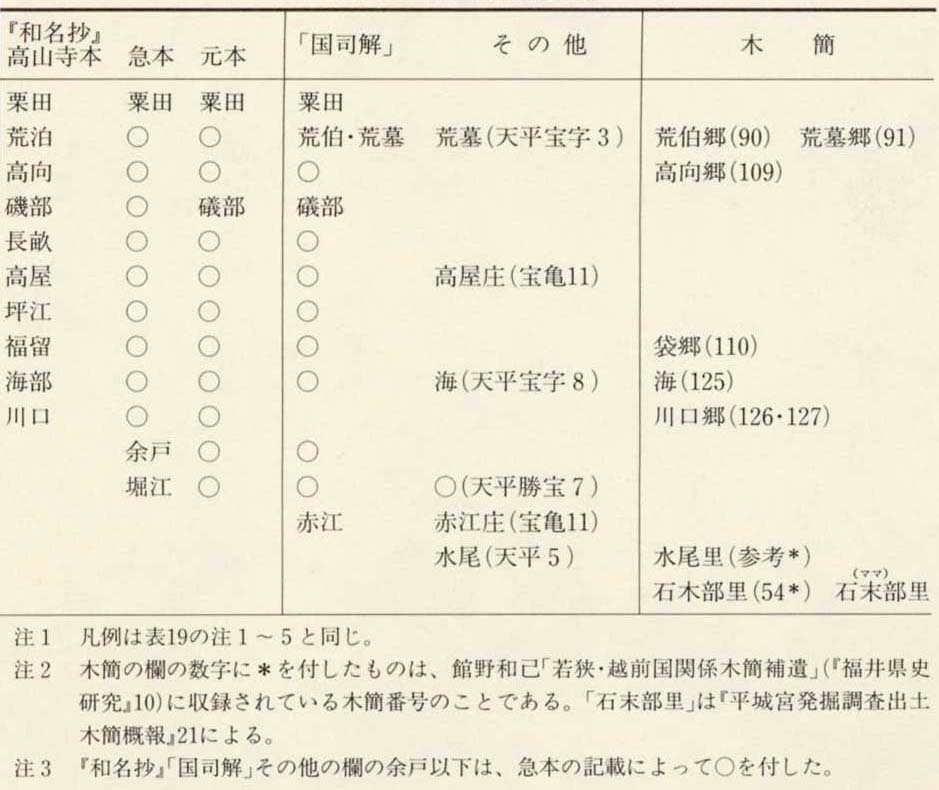

表23 坂井郡郷(里)名  |

| 粟田郷は高本では「栗田」につくるが、「国司解」の記載から急本の「粟田」が正しい。中世以降粟田島荘があり、慶長の「越前国絵図」(『資料編』一六上)に粟田島の名がみえる。丸岡町の南東部の鳴鹿・上久米田・下久米田一帯で、のちに述べる磯部郷と隣接していたようである。 荒泊郷は「国司解」には「荒伯」ないし「荒墓」と記す。平城宮木簡にもこれら両様の記載がみられる。比定地は不明である。 高向郷は「国司解」や長岡京木簡にみえる。さかのぼって『日本書紀』や『上宮記』には、継体天皇の母の振媛の出身地としてみえる(第二章第二節)。旧高椋村の地(丸岡町の東部および南部)が考えられる。 磯部郷は「国司解」にみえる。比定地は、丸岡町南部九頭竜川北岸の磯部新保・磯部島・磯部福庄のあたりである。 長畝郷は『和名抄』では両本とも「奈宇 高屋郷は「国司解」にみえるほか、宝亀十一年(七八〇)の「西大寺資財流記帳」(文一二二)に「高屋庄」がみえる。福井市高屋町付近ないし春江町高江付近と考えられる。先述した足羽郡川合郷の比定地との関係からすれば春江町高江の方がより妥当かもしれない。 坪江郷は奈良時代の史料にみえないが、丸岡町坪江を中心とする地域に比定されている。 福留郷は長岡京木簡に「袋郷」とみえるものにあたる。式内社名には「布久漏神社」がみえ、丸岡町北横地に同名の神社があるが、このあたりの地域と考えられる。 海部郷は「国司解」にみえ、長岡京木簡では「海」とある。天平宝字八年(七六四)二月「越前国公験」(寺三二)に東大寺領高串荘の所在地としてみえ、高串荘は福井市白方町付近にあったから、三里浜一帯を比定地とすることができる。 川口郷は長岡京木簡にみえる。中世に竹田川と兵庫川にはさまれた地域は川口十郷とよばれたが、この坂井町から芦原町にかけての地域が比定地である。 余戸郷は「国司解」にみえるが、比定地は不明である。 堀江郷は「国司解」にみえるほかに、天平勝宝七歳「越前国公験」(寺二)に東大寺領桑原荘の所在郷としてみえる。芦原町に堀江十楽の地名が残るが、一方金津町に桑原の地名があり、桑原荘・桑原駅の故地と考えられる。堀江郷はこれらの地域を含んでいたのであろう。 赤江郷は『和名抄』にはみえないが、「国司解」に記載があり、前掲「西大寺資財流記帳」に「赤江庄」がみえる。平安時代には消滅し、桑原駅とあわせて先にみた坪江郷になったとする説がある(真柄甚松「越前国」『古代日本の交通路』二)。 水尾郷は『和名抄』にみえないが、天平五年(七三三)「山背国愛宕郡某郷計帳」に逃亡先の地名としてみえる。長屋王家木簡にも「水尾里」がみえるが、これは近江国の可能性もある。「三尾駅」の所在地でもあるが、金津町御簾尾の地名との関連が注目される(第三節)。 石木部里はこれまで知られていなかったが、長屋王家木簡の出土によって初めて明らかになった。九頭竜川下流、兵庫川と挟まれた部分に石丸・木部東・木部西方寺・木部新保・木部高柳などの地名があり、このあたり一帯に比定される。 |