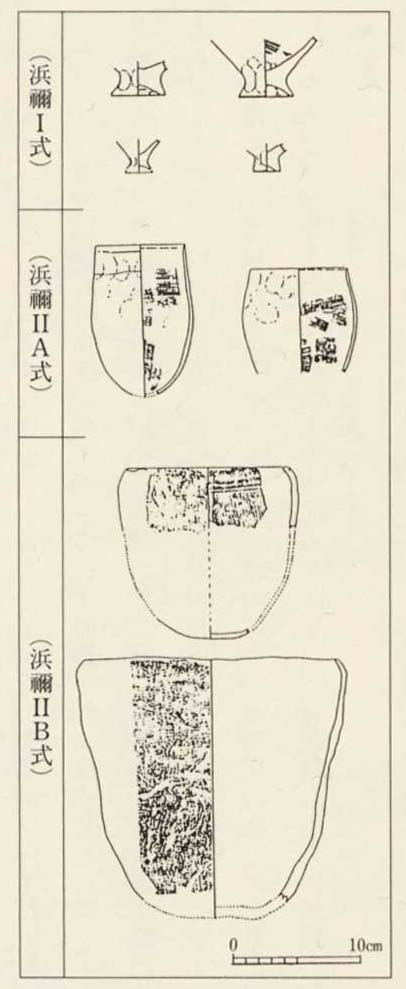

| 古墳時代の製塩遺跡は、若狭で二七か所、越前で一〇数か所確認されている。若狭は越前の二倍以上の製塩遺跡があり、塩の生産が越前に比べて盛んであったことがわかる。 製塩遺跡から出土する製塩土器については、同志社大学や若狭考古学研究会の発掘調査や研究によって編年が次のようにでき上がっている(図35)。 |

図35 古墳時代における製塩土器の変遷 |

| 浜 浜 浜 このような変遷から、まず、備讃瀬戸で弥生時代中期に成立した台脚をともなう製塩土器が大阪湾沿岸を経て若狭にもたらされ、次に備讃瀬戸や大阪湾沿岸で薄い器壁の小型丸底土器が使用されはじめると、それが若狭にも波及したとみられる。一方、このころほかの地域では相変わらず台脚をともなう製塩土器が使用されている。この段階から、若狭の塩は、ヤマト政権の塩生産の一翼を担ったものと考えられる。さらに次の浜 越前の製塩土器も、若狭のそれと同じ変化を示すようであるが、遺跡数も現在のところ少なく、明確に位置づけることができない。 |