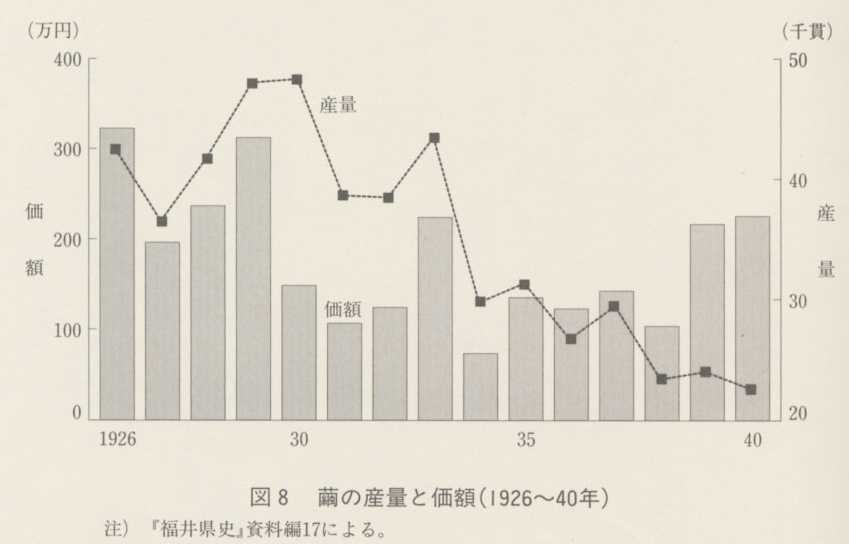

| 一九二九年(昭和四)一〇月のニューヨーク株式取引所の株価暴落を契機として発生した世界大恐慌の影響は、翌三〇年には日本へも及んだ。それはまずアメリカ向け輸出生糸の価格下落による繭価の暴落となって農・山村の養蚕農家を襲った。いわゆる昭和農業恐慌のはじまりである。 福井県では、三〇年の段階で養蚕戸数が約二万戸を数え、全農家の三割近くが養蚕業に携わっていた。これを郡別にみると、大野郡では約七割、今立・丹生・南条・大飯郡では三割をこえる農家が養蚕による収入に頼っていた(『県統計書』)。三〇年は雪害もなく、養蚕農家が増産の意気込みをみせていたところへ、繭価の暴落が襲いかかったのである。 まず図8により、二六年以降の福井県の繭の産量とその価額の変動をみてみよう。二七年の雪害による減産の後、二八年から二九年は産量・価額ともに上昇傾向にあった。ところが三〇年に価額がいっきょに半減し、三一年から三二年にかけて横ばい状態が続いた。その後、三三年にやや持ち直したものの、三四年にふたたびドカ落ちしたのである。 |

図8 繭の産量と価額(1926〜40年) |

| 三〇年の春繭相場は、過去三〇年来の惨落となった。前年の一貫目平均七円七〇銭に対し、四円一一銭と半値近くにまで下落し、養蚕農家の収入は一戸平均で四〇円あまりも減少した(資11 二―二六)。三二年後半から翌三三年にかけては、いくぶん景気を取り戻したが、すでにこの時には桑園が荒廃し、蚕を飼いたくても桑葉がないという状況にあった。そして三四年の下落が、養蚕業の衰退をより決定的なものとした。同年は大雪に見舞われ、雪害による減産と繭価安が重なり、生産価額は三三年の三分の一にも届かなかったのである。大野郡蚕業組合の調査によれば、同年の春繭一貫目の収支は、桑葉・蚕種・労賃・その他をあわせた生産費三円五九銭に対し、取引相場は二円五〇銭で、一円あまりの赤字となり、養蚕農家は働いただけ損になるというほどの状態であった(『大阪朝日新聞』34・8・29)。この年、養蚕農家戸数はかつての六割あまりにまで減少し、その後、ふたたびふえることはなかった。 繭価の暴落をもたらした蚕糸不振は、製糸業界に大きな変化をあたえた。すなわち、鐘紡や郡是、片倉製糸のような大手資本の進出を促す一方、「座繰」と呼ばれた在来の手繰製糸を行う弱小製糸場の消滅を早めたのである。その趨勢は、二五年(大正一四)から三五年の一〇年間にいっきょに進み、二五年の段階で八二九戸あった座繰製糸場が三五年には一一九戸と約七分の一にまで激減した。しかも、そのほとんどが、煮沸に使用する釜数にして一〇釜以下という、きわめて小規模な施設をもった製糸場であった(資17 第318表)。こうした事態に対して、中小製糸業者の経営合理化が叫ばれ、共同生産・共同販売を行う組合製糸の設立が奨励された。だが、不況による絹製品の需要減退、さらに代替製品である人造絹糸の進出という二重の障壁にはばまれ、経営好転は望むべくもなかった。 大野郡では、二五年に創設された大野製糸工場が経営不振に陥り、三一年末に鐘紡製糸に買収されることになった。周辺の養蚕農家は、養蚕実行組合を組織して鐘紡との特約取引関係を結んで、経営の維持をはかった。また嶺南地方では、三二年に口名田村の若州製糸、三五年には遠敷・三方両郡の製糸家が共同経営していた組合製糸の共信社が閉鎖に追い込まれた。やはり共信社の場合も、組合員が京都府綾部の郡是製糸に繭の共同販売を行うことで、養蚕経営の存続をみた(『大阪朝日新聞』35・5・31)。こうして生き残った養蚕農家は、繭の品質管理をとおして大手製糸資本の傘下に組み込まれていくことになったのである。 |