|

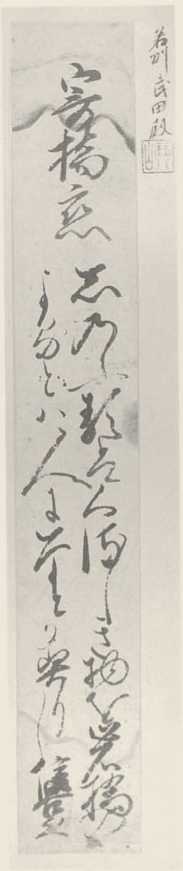

大永二年の三月二日のこと、京都の三条西実隆は来る十三日が元信の百日忌と聞き、武田の新当主の元光に法華経寿量品を贈り、一首を添えた。そこで元光が返歌したことはいうまでもない(『再昌草』)。実隆はまた元光から十首・三十首・八十首・百首などの詠草を送られたとき添削して返送したことがかなり知られるが、先にみたように、大永六年の暮に上洛した元光は、まず実隆と和歌を通じて交流した。 元光はまた父祖の伝統を守り騎射に優れ、小浜の発心寺に秘蔵する元光の犬追物検見の画像に加えた孫の英甫永雄の賛に、「鶏群忽ち来る北嶽の鶴、馬蹄恣に追う西旅の 元光のあとを継いだ長男の信豊は、天文七年の重臣粟屋元隆らの反乱を切り抜けたが、同十一年河内太平寺(大阪府柏原市)に武田軍は惨敗し(『言継卿記』同年三月十七日条)、その勢威の衰えは誰の目からみても明らかであった。そうしたとき信豊はかつての武田の栄光を思いおこし、家伝の騎射に注目して「弓馬聞書雑々」三巻を工夫して写したのをはじめ、約三〇種の弓馬故実書を書写した。しかもそのほとんどが弘治二年(一五五六)の八月に集中している。それはこのころおきた長子義統との争いにかかわり、信豊が父元光以上に武田の危機を自覚したことに大きな原因があったろう。また晩年にはわが子信景・信方の質問に答え「故実問答」を著わしている。 信豊はまた天文元年には、自らが所持する飛鳥井雅康筆『詞花和歌集』に後柏原院勅筆の外題を添えてもらえるよう、実隆に依頼して贈られた(『実隆公記』同年十一月二十六日条など)。天文八年正月六日に始筆の和歌、初子の日七日には連歌の発句を詠み、世の人びとの話題にのぼったし、天文二十一年三月には神宮寺での細川晴元との和歌贈答などが知られる(資9 羽賀寺文書二七号)。翌二十二年秋冬に若狭に立ち寄った連歌師宗養は、長源寺・玉花院・谷田寺・妙興寺の連歌会に臨んだのち遠敷関に発句したが(「若狭郡県志」)、そののちまた小浜に下向したときには連歌用語の注解書「宗養言塵伝集」を信豊に授けたという。信豊は吉田兼右とも交わり、永禄元年(一五五八)五月に小浜へ下向した兼右から「八雲神詠口決」「猿楽翁大事」などの神道関係の諸秘事を伝受した(「兼右卿記」同年五月十一日条)。ここに「古筆短冊手鑑」に収める「寄橋恋」の題で詠んだ信豊の和歌を記して、ひとまずしめくくりとしよう。 しのぶるはくるしき物を岩橋のよるとは人になどか契りし 信豊 |

写真317 武田信豊懐紙 (「古筆短冊手鑑」) |

|

信豊の長男義統は、ときに論語に耳を傾け、経典を学び、その「文彩風流」は群を抜いており(「枯木稿」)、柿本人麻呂の詠んだ和歌の勅筆を依頼したこともあった(「惟房公記」永禄元年閏六月二十六日条)。そういえば祖父元光は、後柏原天皇から「待人の手折の梅やわかさなるのち瀬の山の色しこければ」の詠を贈られ、発心寺境内の紅梅はこれによって綸旨梅とよばれたという(『拾椎雑話』一二)。 次の元明(元次)は亡国の主となるので、みるべきものは残っていない。ただ永禄十二年閏五月に都を発った連歌師里村紹巴の動向に、若狭の地に連歌文芸の根づいていたことがうかがわれるが(「紹巴天橋立紀行」)、そこには政治や仏事をしばし離れて、文芸に没頭する若狭の人びとの姿も浮かんでくる。紹巴は内藤・小野寺不動院・宮川雄蔵主(英甫永雄)・浄土寺・粟屋・山県ら多くの武人・寺僧らと交流し、ときに連歌会に臨んだが、六月七日には御屋形様(元明)の妻(京極高次の妹で、のち秀吉の側室となる松の丸殿か)に召されて盃ののち、「御隠居の御屋形様」つまり武田信豊(不孤)に面会し、ついで九日には信豊の連歌会に臨んだ。紹巴は信豊の「国中しろしめされし時、おもひや」って、感慨深げに、 陰すゞし緑も洞や庭の松 紹巴 と発句し、不孤は脇句をこう付けた。 夏の日もらぬ宿の呉竹 不孤 翌十日と十二日に信豊は紹巴を招いて『源氏物語』桐壷巻の講釈をさせたが、若狭武田氏の小浜文芸は、この資料をもって、ほぼ終わったとみられる。 |

|