|

鎌倉中期以降、若狭国が得宗領となると、それまで国衙・荘園領主との関わりのなかで寺領の維持に努めてきた各寺は、北条氏との関係を重視しながら隆盛期を迎えることになる。しかし荘園の解体と相まって守護の勢力が拡大する戦国期にあっては、これら天台・真言系寺院は若狭国規模の祈 事実、いま遠敷郡の明通寺・羽賀寺・妙楽寺・飯盛寺などの寺に、鎌倉末期から近世初期にかけての如法経料足寄進(施入)札が五〇〇枚余残されている(『小浜市史』金石文編)。この寄進札は、寄進者が自身の逆修(生存中にあらかじめ死後の冥福を祈って仏事を行なうこと)、父母・先師やそのほかの被供養者の追善供養のために、米一〇石または銭一〇貫文などを各寺へ施入し、それによって法華経の一部を各寺の僧侶や如法経衆・勧進聖に依頼して書写もしくは読誦してもらい、その趣旨を記して作成・奉納された札である。 その寄進者の在所の分布から知られる信仰圏は各寺を取り囲む形であったようで、寄進の施主に各寺それぞれの周辺に住む近在の土豪・有力農民・商人・職人・女性などの名前がみられ、人びとの信仰でその圏域の拡大を図っていったものと考えられる。少数ではあるが、他国からの廻国聖衆の奉納札もみられる。これらの札は、時代によって形は異なるものの同様の形状をしており、室町中期以降は各寺に備え付けられるようになったものとみられ、寄進のあるごとに各寺の本堂の内陣・外陣に直接打ち付けられた。これは寄進者にとっては如法経読誦の証と功徳の表示を意味するとともに、寺院にとっては、寄進札を本堂に掲げることによって寺財を得るための宣伝効果としての役割も兼ねていたと考えられ、当初の寄進者には寺僧が多いが、徐々に民衆へ浸透していったものとみられる。 ここで寺財として集められた如法経料について明通寺を例にみておこう。堂塔伽藍の建立は正嘉・文永ころ(一二五七〜七五)の住持頼禅以下二〇数名の僧の活動によるものであるが、その規模は本堂のほか一四棟・二五坊・五社で、衆徒二五人・中座衆一〇人がいた(資9 明通寺文書五一号)。明通寺の場合、寄進にかかる如法経会は如法経堂において毎年九月二十日から数日間勤行が行なわれている(同二六号)。そして集められた寄進の料足は、二四石二斗が塔頭二二坊の各坊に一石一斗ずつ均等に配分して貸し付けられていた。この利息として毎年坊別黒米(玄米)四斗が各坊から徴収されるという仕組みになっており、そして黒米二二坊分の計八石八斗の半分にあたる四石四斗が如法経会の費用として如法経衆に下行されており、こうして如法経会は半永久的に維持され、残りの半分は寺年行事に交代のさい渡された(同一七号)。このような高利貸し経営がなされ、寺院の経営が支えられていたとも考えられる。 室町期以降、百姓が先祖供養のために、このように米一〇石もの寄付を行なった事例は全国的にみても今のところ若狭のみで、その意味でも寄進札は、そのころの若狭の天台・真言系寺院の寺財の獲得と庶民の信仰のあり方を知るうえでも興味深い。 |

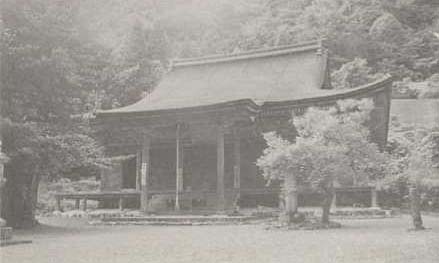

写真283 遠敷郡羽賀寺(小浜市羽賀) |

| 一方で、若狭国規模の祈 天台・真言系寺院の在地との関わりについては、先にふれた如法経料足の寄進にみえるように、在地の広い信仰を集めていたことが知られる。それ以外では、明通寺においては、経巻を買うために寺が母体となって金を積み立てる「経頼子(経頼母子)」が行なわれており(同一三五号)、一方羽賀寺においても、「出家成之時、饗料」を取って出家する人から「出家銭」を徴収していたり、「田遊下行」が行なわれ、あるいは経頼母子も営まれているなど(資9 羽賀寺文書二七号)、天台・真言系寺院と在地との深い関わりをみることができる。 若狭で唯一真言の本寺であった正照院(万徳寺)は、享禄五年(一五三二)に武田元光から「無縁所」としての特権を与えられている(資9 萬徳寺文書三号)。これは、「闘諍喧 |