|

寺社と大名との最も密接な結びつきの一つが祈願所(祈願寺)である。朝倉氏と武田氏の祈願所のうち主なものを表64に示したが、祈願所は大名個人の祈願を目的として設定されたものである。武田氏の祈願所は天台・真言系寺院が対象とされているが、祈願所となると、祈願主の武田氏の本生誕日をはじめ月別の生誕日に長日祈念が行なわれ巻数が進上されており(資9 羽賀寺文書二七号)、禅宗の武田氏菩提寺が忌日供養を行なっていることと対照的であることが明らかにされている。禅宗の菩提寺が新たに創建される場合が多いのに対して、祈願所は既存の有力寺院をより緊密に掌握するためのものであった。武田氏の祈願所となるといくつかの特別の保護が加えられる。この保護についてそれぞれの祈願所に認められた項目を整理すると、竹木伐採・寄宿・濫妨などの禁止という一般的保護に加えて、陣僧・勘料銭など諸役免除と(必要な場合には武田氏より直接に催促する)、これまで買得した土地だけでなく今後買得した土地も自動的に武田氏の「新寄進地」とすることが認められている。この「新寄進地」とするというのは、当時の知行法に従って買得地が没収されるような事態になったとき、この地が武田氏の新寄進地であるという論理が最優先されて没収を免れることを意味する。具体的には、買得していた名田の名主が逃亡したり罪科によって名田全体が没収され、その名主が売却していた地(逆にいえばこの場合祈願所が買得していた土地)も没収されることを防ぐこと、および給人跡を与えられるとその給人が売却していた土地は没収してよいとされている場合に(資9 羽賀寺文書二四号)、祈願所の買得地を保護することを目的としていた。買得地を武田氏の新寄進地とすることは祈願所でない寺院にも認められているが(資9 西福寺文書一四号)、今後の買得地も新寄進地とするのは祈願所、あるいは足利尊氏の祈 |

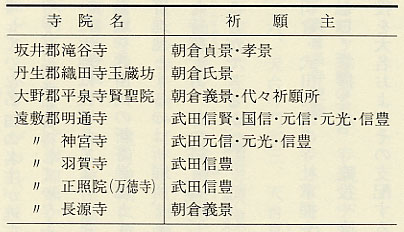

表64 朝倉・武田両氏の祈願所  |

| 朝倉・武田両氏の寺社掌握や支配についてはさまざまな差異があるものの、寺社は寺庵あるいは惣寺社・小寺社として掌握され、寺庵役や寺庵・社家要米を課せられるとともに、所領を安堵されることに対して職能に応じた役を大名およびその支配する国に対して勤めていたという共通点がある。また大名は祈願所を設定することにより特定の寺社を掌握したが、祈願所となった寺社も所領維持のため積極的に大名と結びついたのである。 |