| 本郷氏の出自については、「本郷系図」(『続群書類従』)では清和源氏とし、東京大学史料編纂所所蔵「本郷系図」では村上源氏とするなど明らかではない。本郷氏を称するようになった初代の朝親は、鎌倉将軍御内諸番役の一つである「学問所番」の二番に「美作左近大夫」として現われ(『吾妻鏡』建保元年二月二日条)、東国御家人であったことが知られる。朝親が本郷地頭職に任じられたのは、多くの東国御家人がそうであるように承久の乱後と考えられる。 |

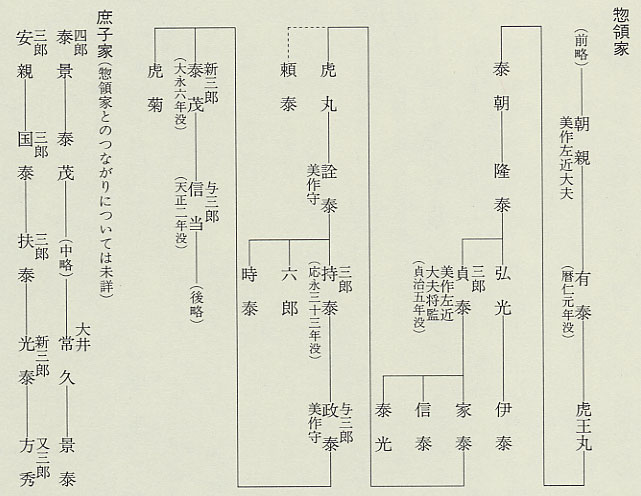

図35 本郷氏系図 |

|

さらに「若狭国鎮守一二宮社務代々系図」にみえる十二代 鎌倉期において本郷氏は在京人(京都常駐の御家人)として活躍した。在京人は篝屋守護人と六波羅評定衆に分類でき、その役割はそれぞれ洛中辻々の篝屋における洛中警衛や六波羅裁断所の訴訟関係を担当した。また在京人は訴訟事務や軍事・検察など六波羅探題の諸機能を現地で執行する「両使」を務めた。本郷氏の場合、本郷隆泰が若狭国一宮造営に関して(ム函八)、本郷泰景が坂井郡三国湊の紛争にさいして(「大乗院文書」)、それぞれ六波羅探題の両使として現われ、在京人であったことがうかがえる。 さらに、南北朝期になって貞和元年(一三四五)、本郷貞泰が足利尊氏・直義の天竜寺参詣に「直垂著」として奉仕しており、将軍護衛などにあたる近習としての活動が知られる(『園太暦』同年八月二十九日条)。また同年、三方郡山西郷の「地頭」山西三郎次郎が若狭国の検注を拒否したという雑掌頼賢の訴えに対し、幕府の命によって本郷貞泰と田河禅光が検注を促しており、室町幕府の所務沙汰を遵行する使節としても知られる(資2 本郷文書一六号)。また、観応の擾乱のさいには尊氏方として直義方の国一揆と戦った(同二三号など)。 室町幕府は応安五年(一三七二)、「建武以来追加」によって京済(京都で直接幕府に支払う方式)を規定したが、本郷氏の場合も康暦二年(一三八〇)に本郷役夫工米の京済がなされた(同六一号)。このように、本郷氏は近習としての立場を強化されつつ奉公衆に編成されていった。奉公衆についての詳細は後述するが、各番帳に載る本郷氏は表35のとおりである。 |