| このようにして鎌倉後期には、在地社会においても銭貨が普及し始めていた。太良荘において建武二年に後述する石見房覚秀が二二貫五〇〇文の銭を地中から掘り出しており、どのような意図で埋められていたのかはわからないが、これも銭貨普及の例となろう(ヱ函三三〇)。銭貨の普及とともに多くの銭を扱う金融業者の活動もさかんとなる。すでに鎌倉前期において、坂井郡榎富荘の荘務を預けられた「下人」が、富裕となり都で借上を営んでいたことが指摘されている(一章二節三参照)。若狭においては、元亨元年に太良荘助国名の地頭方年貢八貫七一六文と領家方年貢七石八斗五升を代納することによりこの名を獲得した、「はまの女房」が知られる(ユ函三二)。この小浜に住む女性は「くまのゝ御はつを」すなわち紀伊熊野三山の初穂物(上分物)をもとに金融業を行なっていたのである。彼女の子が埋銭を掘り出した石見房覚秀であるが、彼はすでに文保三年に太良荘の内御堂(薬師堂)の修理の功によりこの堂の別当職を与えられており(ヤ函一七)、元徳三年には助国名主職に補任され(ユ函三二)、さらにこのころ得宗地頭の給主の代官として荘の支配にあたっていた。覚秀は南北朝期には宗安名と太良宮 |

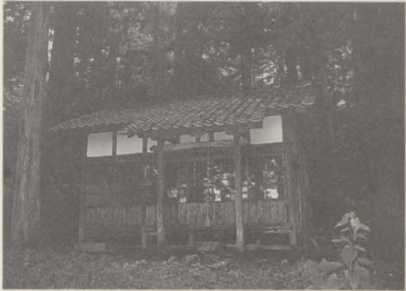

写真62 太良荘薬師堂(小浜市太良庄) |

| 越前においては金融業者と特定しうる人物を挙げることができないが、興福寺領坂井郡坪江郷では正和三年から文保二年まで、上郷においては「平泉寺神物」を、下郷においては「日吉厳重神物」を「借下」げて年貢を納入していたことがわかる(「御講米等引付」)。このうち「平泉寺神物」は多い年で三〇〇貫文、年平均二六〇貫文余に達しており、白山上分米を元手として広範に金融を行なった大野郡平泉寺寺僧の活発な活動の一端をうかがうことができる。右にみたように、金融は熊野・日吉・白山などの神仏に捧げられた初穂米(上分米)を融通するという形で行なわれていた。したがってこれを扱うのは俗人ではなくこれら寺社の僧や神人であったのであり、そこにこの時代の特徴をみることができる。 |