| 女性が所領をもって他氏に嫁ぐことが、その女性の出身氏族と嫁ぎ先の氏族との間にどのような結びつきを生み出してくるのかを考える例として、若狭彦・姫社(一・二宮、上下宮)の |

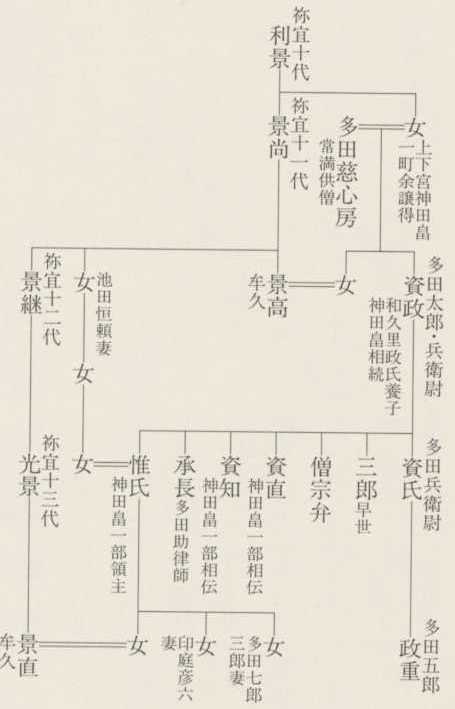

図11 祢宜家・多田氏関係系図 |

| 注1 作図の便宜上、兄弟姉妹の順を入れ替えている場合がある。 注2 若狭彦神社文書2号(資9)により作成した。 |

女性が所領をもって他氏に嫁ぐことが、その女性の出身氏族と嫁ぎ先の氏族との間にどのような結びつきを生み出してくるのかを考える例として、若狭彦・姫社(一・二宮、上下宮)の 宜家・牟久家(

宜の男系子孫の苗字)と多田氏との関係をとりあげてみよう(資9 若狭彦神社文書二号)。図11に示したように

宜家と多田氏との結びつきは、安貞元年(一二二七)に没した十代目

宜利景の娘が利景より譲られた「上下宮神田畠」一町余をもって、「国御祈

所」の常満保に所領をもつ常満供僧多田慈心房に嫁いだことから始まる。多田氏は遠敷郡多田を本拠とする在庁官人であるが、利景娘と多田慈心房との間に生まれた多田資政は神田畠を相続しただけでなく、同じく在庁官人である和久里政氏の養子となって国衙別名(のち延暦寺横川霊仙院領)正行名をも知行し、のちの史料では「木崎兵衛太郎」ともよばれている(ユ函一二)。こうして

宜家は婚姻を通じて多田氏との結びつきを獲得しただけでなく、在庁官人であり国御家人であった和久里氏や木崎氏とのつながりも生じたのである。また利景の娘がもち伝えた神田畠は、資政の子の代には分割されて三人の「一部領主」の支配するところとなっている。これらの神田畠は、上下宮に何らかの所役を負う所領としての性格は維持されていたと考えられるから、多田氏は単なる

宜家の族縁集団ではなく、

宜家を中心として上下宮に所役を果たす集団の周縁部を構成していたものと考えられる。そして世代を重ねることにより互いに疎遠になることを避けるため、系図にみられるように多田氏のなかから女性が牟久家に還流しており、こうして

宜家一族と多田氏の結びつきが再確認されているのである。この時代の女性は他氏に嫁いでも里方の氏のもつ特質を失うことなく、むしろ嫁ぎ先の氏に里方の氏の性格をもち込むという役割を果たしていることが注目される。よく知られているように、鎌倉期の氏の女性は他氏に嫁いでも中原氏女や藤原氏女のごとく里方の氏名を名乗り続けたが、これは結婚しても夫の氏には属さず、生家の氏に帰属していることを示すものであった。

図11 祢宜家・多田氏関係系図

注1 作図の便宜上、兄弟姉妹の順を入れ替えている場合がある。

注2 若狭彦神社文書2号(資9)により作成した。