| このような商工民・芸能民さらには廻船人などの活発な動きのなかで、十四世紀になると、若狭・越前の海辺の津・泊や水上交通と陸上交通の接点の宿などには市が立ち、多様な職能民の集住する都市的な集落が形成され始めた。 若狭の税所今富名の小浜には、このころ富裕な借上の「浜の女房」とその子息石見房覚秀のような人びとが根拠を置くようになっている。覚秀母子は元亨元年(一三二一)太良荘助国名主正守らの未進米・銭を「くまのゝ御はつお(初穂)物」で立て替え、同名半名を手に入れ、さらに翌二年には同荘の薬師堂を修造し、その功によってこの堂の別当職にもなっている(ユ函三二、ヤ函一二)。このように小浜の住人覚秀は熊野三山僧(山伏)であり、「熊野上分物」「三山僧供料物」などを資本として金融活動を展開するとともに、その資金で修造事業も行ない、太良荘の名主として荘の現地にも強い影響力をもつようになった。そしてこのころ、小浜を守護所としたと思われる守護得宗の代官と結びつき、覚秀は太良荘地頭である得宗の給主代にもなったのである。 こうした借上をはじめ、小浜が問丸なども集住する都市として形をなしつつあったことは間違いないが、西津もまた同様であった。元徳四年三月の西津荘畠地検注目録によってみると、西津には政所屋敷が置かれ、津姫社・津寺があり、「中塩屋分」一町半三〇歩のほか、市屋形一段三〇〇歩、楼屋敷三六歩や、各一町計六町の百姓六名の屋敷がみられるので(資8 大音正和家文書四八号)、ここに市庭を中心に、楼・屋形などの並ぶ小都市的な景観を推測することは十分に可能であろう。 そしてこのような海辺の都市的な津・泊・浦・浜には、先の覚秀のような富裕な人びとが少からずいたのである。例えば正和五年に三方郡常神浦の刀 |

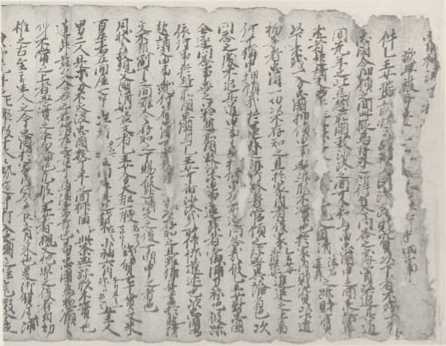

写真53 忠国陳状(大音正和家文書、部分) |

| このころの若狭・越前の海辺にこのような「有徳」な人びとが多数いたことは、坪江下郷の三国湊の長者銭や阿古江の長者用途のように、富裕な人に対する課税が行なわれていることからみても明らかといえよう(本章六節四参照)。特に注目すべきなのは、三国湊の住人五二人のうち、僧侶とみられる人が一二人あるいは一四人、出家して入道となった人が六人、女性が三人見出されることで、先の小浜の覚秀母子のように、僧侶あるいは僧形の人や女性が相対的に多い点にこのころの都市的な集落の特徴があるといってよかろう。実際、商人・金融業者などのなかには、山伏や阿弥号を名乗る浄土・時宗系の人びとが多かったのである。 |