| 弘安四年(一二八一)に再び対馬・壱岐・北九州沿岸に大挙して来襲した元軍(モンゴル人・高麗人・旧南東人の混成軍)は、閏七月一日たまたまおこった台風のために大損害を受けて敗退したが、その波動は広く諸国に及び、政治・社会の動揺に拍車をかけた。 予想される第三次の来襲に対処すべく弘安六年十二月二十八日、関東は「異賊降伏御祈事」を全国に指令し、若狭でもこれを受けて得宗北条時宗の公文所が守護代渋谷小馬氏(政家か)に施行し、守護代はさらにそれを守護政所に通達した(な函二四)。このとき守護代は、若狭守護でもある得宗時宗に充てた関東御教書を「公方御教書」と称しており(リ函一五)、将軍あるいは幕府そのものはここに「御内」と区別され、初めて「公方」とよばれることになったのである。 内管領平頼綱に対抗し、将軍の権威を高め、幕府の公的な役割を明らかにしようとする安達泰盛の意図をそこにうかがうことができるともいえるが、弘安七年四月に時宗は三四歳の若さで急死し、わずか一四歳の子息貞時が代わって執権となると、泰盛はこれを補佐しつつ、翌八年にかけて広範囲に及ぶ改革を行なおうとした。 一宮・国分寺の興行、関東御領の興行、悪党の禁圧、倹約の励行、河手・津料・沽酒・押買の禁止、鎮西神領の興行・回復、鎮西の名主職安堵、引付の興行、田文の調進、所領の無償回復令など、「政道興行」の旗印のもとで次つぎに法令が発せられ、実施されていった。亀山院政下の公家もこれに並行して所領の回復令を含む「徳政」を行なっており、まさしくここに武家・公家、東西相呼応した弘安の徳政が開始されたのである。 若狭の一・二宮では弘安七年十月十七日、八〇歳となった十二代 また弘安八年に入り、若狭に大きな勢威を及ぼしていた若狭定蓮が死去し、三方郡三方郷や遠敷郡犬丸名・栗田保などは若狭又太郎に、遠敷郡太良保・躰興寺・恒枝保・永富保などの一四か所の地頭職は童名を虎熊といった次郎忠兼に伝えられた(ユ函一二など)。忠兼は太良荘に屋形を建てて自らそこに住み、この年九月、太良荘に大番用途一八貫文余を切り充て、拒否する百姓たちを譴責し、三人の身代をとって拘禁した(な函二九)。このように、代官に現地を任せて自らは在京したとみられる父定蓮とは違い、忠兼は百姓の支配に積極的で、翌九年に国安という百姓が「徳政憲法の御成敗」を望んで助国名に対する権利の復活を訴えてくると、これを支える裁許状を下して領家方に介入し(ヱ函四二・四三)、以後長く続く東寺供僧との訴訟のきっかけをつくることとなったが、弘安の徳政の影響はこの場合のように百姓にまで及んでいたのである。 |

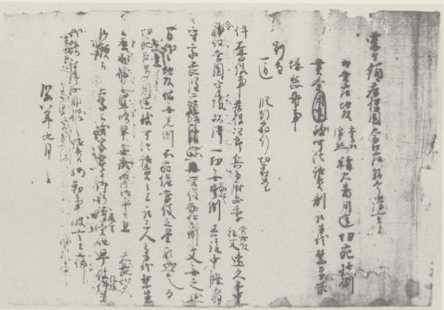

写真46 太良荘雑掌申条案(な函二九) |

| しかしその推進者であった安達泰盛は、弘安八年十一月に内管領平頼綱の率いる御内人に襲撃され、越前守護の足利(吉良)満氏、伯耆国守護佐原頼連など泰盛派の有力な御家人とともに誅殺された。諸国の泰盛派の御家人たちも大小の合戦のすえに討たれていったが、おそらくここで越前の守護職は、再び後藤氏の手に戻ったものと思われる。 霜月騒動(弘安合戦)とよばれるこの内乱の結果、内管領頼綱の覇権が確立し、なお曲折はあるとはいえ、得宗御内人が幕府の実権を掌握する得宗専制の時代がここに本格的に始まることになる。 若狭でも時宗が守護であったときには、税所代官は六波羅評定衆の有力御家人伊賀光政であったが、時宗の死後、弘安八年に入って貞時が守護になると、守護代も税所代も御内人工藤杲禅に交替することになり、直接に騒動とは関係なかったと思われるが、伊賀氏の若狭における勢力はこれ以後、得宗御内人によって次第に圧迫されるようになっていった。 |