| このように十三世紀前半、地頭と国人・百姓の対立、神人や浦々をめぐる大寺社と関東との競合によって動揺を続ける荘園・公領の秩序を改めて固め直し、請負の諸単位を確立することは、京都の王朝にとっても関東の幕府にとっても必要なことであった。 寛喜三年のころ、越前の分国主は後高倉院の妃北白河院であったが、翌貞永元年から天福元年にこの女院は若狭を分国とし、自らと後高倉院との間に生まれた式乾門院にこれを伝えている。 一方、若狭の知行国主はこの年、北白河院の兄藤原基氏であったが、嘉禎元年には平惟忠の子親継が若狭守であり、おそらくこの人が国守であった嘉禎二年から翌三年にかけて、若狭では国検が実施された。同じころの播磨や伊予でも国検が行なわれている点からみて、これはおそらく関東・守護も関与したかなり広い範囲の諸国で行なわれた国検の一環とみることができるので、荘・保・名などの区分、神寺田・人給田などの田数などは、おおよそこの国検によって確定され、荘園と公領、領家と地頭の分野もかなり細かく定まったと考えられる。 例えば、太良保の公文給三町を地頭給とし、新たに五段を公文給とした若狭忠清の処置は、この国検で正式に認められ、嘉禎三年には目代が判形を加えた検注目録も作成された(ほ函一七)。また大谷村と散在神田は宮河保地頭の主張どおりにいったんここで国衙領とされたが、この年の留守所下文で改めて賀茂社領として確定されている(資2 賀茂別雷神社文書一号)。宮河保・同新保の賀茂出作田がここで宮河荘となったのであるが、嘉禎の国検のさいの国衙領のなかの賀茂出作田という記載様式は、文永の大田文においても変わることなく維持されており、太良保を国衙領の一単位とする記載の仕方も、同保が荘となってからもそのまま踏襲されている。荘園公領制の確立過程において嘉禎の国検が基準的な意義をもっていたことは、この事実からもよくうかがうことができよう。 この嘉禎三年の末、若狭守には関東最有力の御家人三浦泰村が補任され、その弟家村も暦仁元年(一二三八)に兄のあとを受けて若狭守になったといわれている。若狭平氏の一門永田時信の子息で、嫡女を一・二宮十二代 |

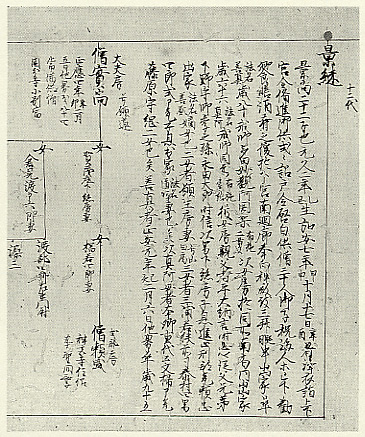

写真25 若狭国鎮守一二宮社務代々系図(部分) |

| 若狭の国人はここで東国人との婚姻に道を開いたのであるが、一方の三浦氏も海上交通に深い関心をもち、すでに強力な影響力を太平洋の交通に及ぼしており、この若狭守補任によって日本海方面への進出の足がかりを得たことになるので、国人との姻戚関係はそれをさらに確実なものとしたともいえよう。 一方、このころ分国主であった式乾門院の兄仁和寺開田院御室道深は、東寺に二一口の常住供僧を置くことを畢生の願とする仁和寺菩提院行遍の働きかけに応じ、太良保を自らの知行として、暦仁二年の国司庁宣・留守所下文により行遍の腹心大法師聖宴を保司とし、さらに同じ年(延応元年)に行遍自身を同保の預所とした(や函一〇)。 そしてこの年十一月、道深は国司庁宣・留守所施行を得て太良保を歓喜寿院領として荘号を回復し、十二月に国役の切り充てと国使の乱入を停止する庁宣を得たうえで、これに対する在庁中原資長の請文を翌仁治元年(一二四〇)四月に取り、同年十月に太良荘を正式に教王護国寺(東寺)に寄進した。同寺三綱はこれを受けて解文を朝廷に提出し、十一月二十日には官宣旨が発せられ、太良荘は万全の手続を経て、ここに歓喜寿院を本家とする東寺領荘園となったのである(や函一〇、イ函八など)。 翌二年に分国主は後堀河の皇后安喜門院、同三年には国守は藤原範保となったともいわれているが、寛元元年(一二四三)に国宣を発している若狭守橘知宣のもとで、仁治三年からこの年にかけて、若狭においては嘉禎の国検をさらに固める国検が行なわれた。知宣は西園寺家の家司なので、このころの知行国主は西園寺実氏であったと考えられる。 この仁治の国検で、大飯郡本郷については目録が作成され(資2 本郷文書五号)、太良荘への国衙使の入部が停止された(イ函二一七)。また宮河保・同新保に散在する賀茂社の神田(宮河荘)が再び国領にされようとしたが、知宣は国宣・国守下文を発して保司の煩いを停止している(資2 賀茂別雷神社文書四号)。 このように、荘園と公領との境界的な状況にあった単位についての問題は多少ともあとを引いているとはいえ、若狭において、荘園公領制の確立過程はこのころ終了したといってよかろう。 |