| ここで惟光の家地を差し押さえた借上は醍醐寺と関係ある人と推測されるが、この時期借上をもっぱら行なう人びとの多くは、延暦寺の山僧をはじめとする下級の僧侶、熊野などの山伏、それに神人であった。 なかでも日吉神人は十二世紀に入るころ、大津を根拠に西は瀬戸内海から九州、北は琵琶湖から北陸道諸国にいたる広域的な組織をもち、「日吉上分米」の借上や廻船の活動を営んでおり、若狭・越前にもその集団が組織されていた。 若狭では建永二年、三方郡御賀尾浦(三方町神子)の刀 また、同じく越前の日吉十禅師神人の末正が守護代によって所持物を追捕されたことについて、別当尭快が守護大内惟義に充ててその狼藉停止を求めた衆議を伝えたのもこのころのことで(資2 醍醐寺文書一三号)、神人と守護代とはこのようにしばしば衝突することがあったのである。 しかし反面、神人が大番役を守護から催促されることもあった。建保二年四月二十五日、中原政康は解状を守護所に進め、自分は先祖以来「兵の氏」ではなく「弓箭の道」を永く絶っており、敦賀郡に居住して日吉神人であるとともに、「気比大菩薩神奴」(気比神人)を兼ねた養父の跡を継いですでに四〇年も当郡に居住しているが、大番役を勤めたことはないと強調し、所労が滅気しない状況でもあるので催促を止めてほしいと訴えている(同一〇号)。 |

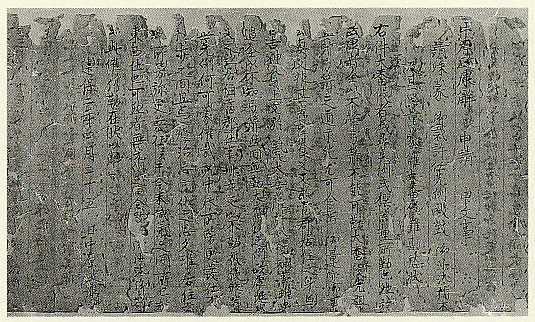

写真16 中原政康解(醍醐寺文書) |

| その結果は明らかでないが、これによって日吉神人が山門・日吉社の末社である気比社の神人を兼帯する場合のあったことを知りうるとともに、神人が大番役催促の対象となる侍身分に準ずる立場に立つ人びとだったことを確認することができる。 そしてこの事例や、建久二年(一一九一)丹生郡鮎川荘で濫行を働いた藤島三郎について、頼朝が家人ではないとしていること(『吾妻鏡』同年六月二十三日条)、さらに南条郡大塩保で夜討ちにあった白崎蔵人について、御家人であり守護所に祗候する人でもあったことから、大江親広と守護大内惟義との間で紛争がおこっている点などからみて(資2 醍醐寺文書一六号)、この時期の越前では御家人が確定しきっていなかったのではないかと思われる。そのなかで建保二年七月一日から越前国御家人が内裏大番を勤仕するとの大内惟義の通報に対し、京都守護大江親広が返書を送ったように(同一一号)、この年、越前は大番役を勤仕したのである。 このころの惟義は「守殿」とよばれていたようで(同一六号)、守護でありながら国守と同じ権限をもち、彼が守護であった他の諸国と同様に、越前でも先の訴訟をはじめ足羽郡稲津荘や吉田郡今泉荘などの訴訟を扱ったものと思われる(同一七号、補遺一・二号)。 |