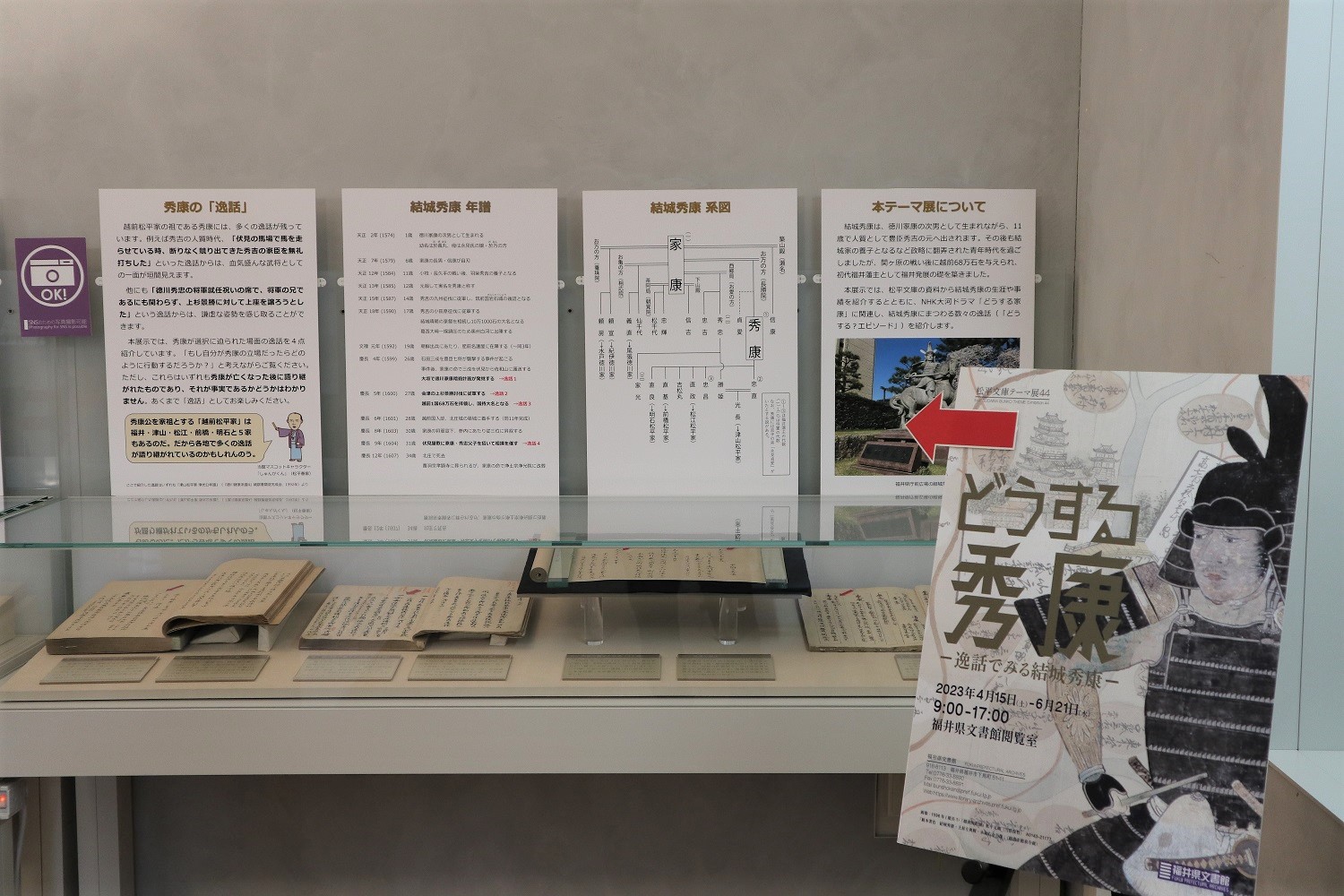

どうする秀康-逸話で見る結城秀康-

| 開催期間・場所 | 2023年4月15日(土)~6月21日(水)9:00~17:00 福井県文書館閲覧室(入館無料) |

|---|---|

| 関連イベント | 2023年6月11日(日)15:00~16:00 ゆるっトーク「どうする秀康-逸話でみる結城秀康-」 |

| 概要 | 結城秀康は、徳川家康の次男として生まれながら、11歳で人質として豊臣秀吉の元へ出されます。その後も結城家の養子となるなど政略に翻弄された青年時代を過ごしましたが、関ヶ原の戦い後に越前68万石を与えられ、初代福井藩主として福井発展の礎を築きました。 本展示では、松平文庫の資料から結城秀康の生涯や事績を紹介するとともに、NHK大河ドラマ「どうする家康」に関連し、結城秀康にまつわる数々の逸話(「どうする?エピソード」)を紹介します。 |

目次

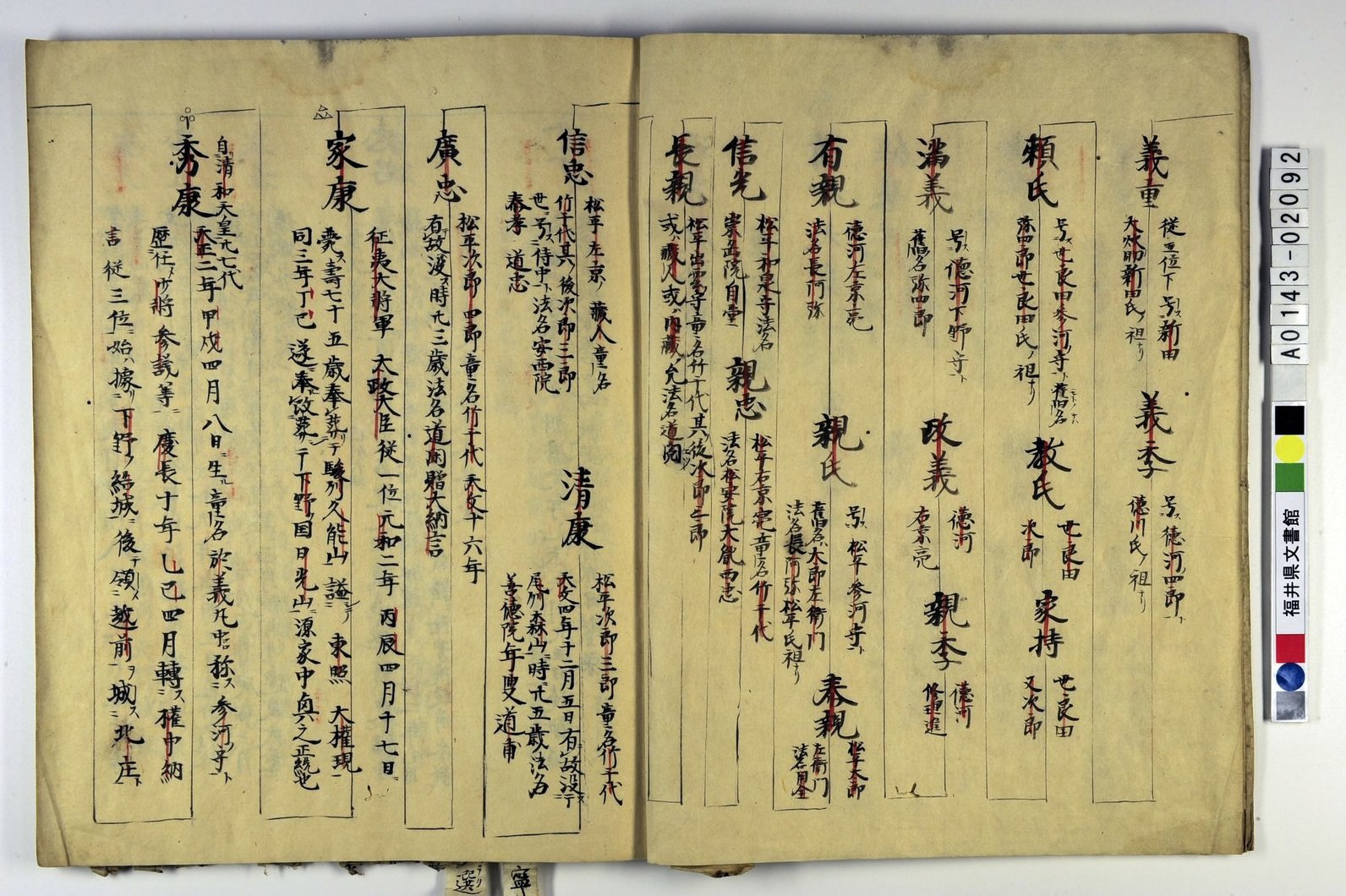

1. 松平家系図

江戸時代に書かれた歴代松平家当主の系図です。松平家は清和源氏の流れをくむ新田義季の子孫とされており、秀康の項をみると「清和天皇より27代」と書かれています。

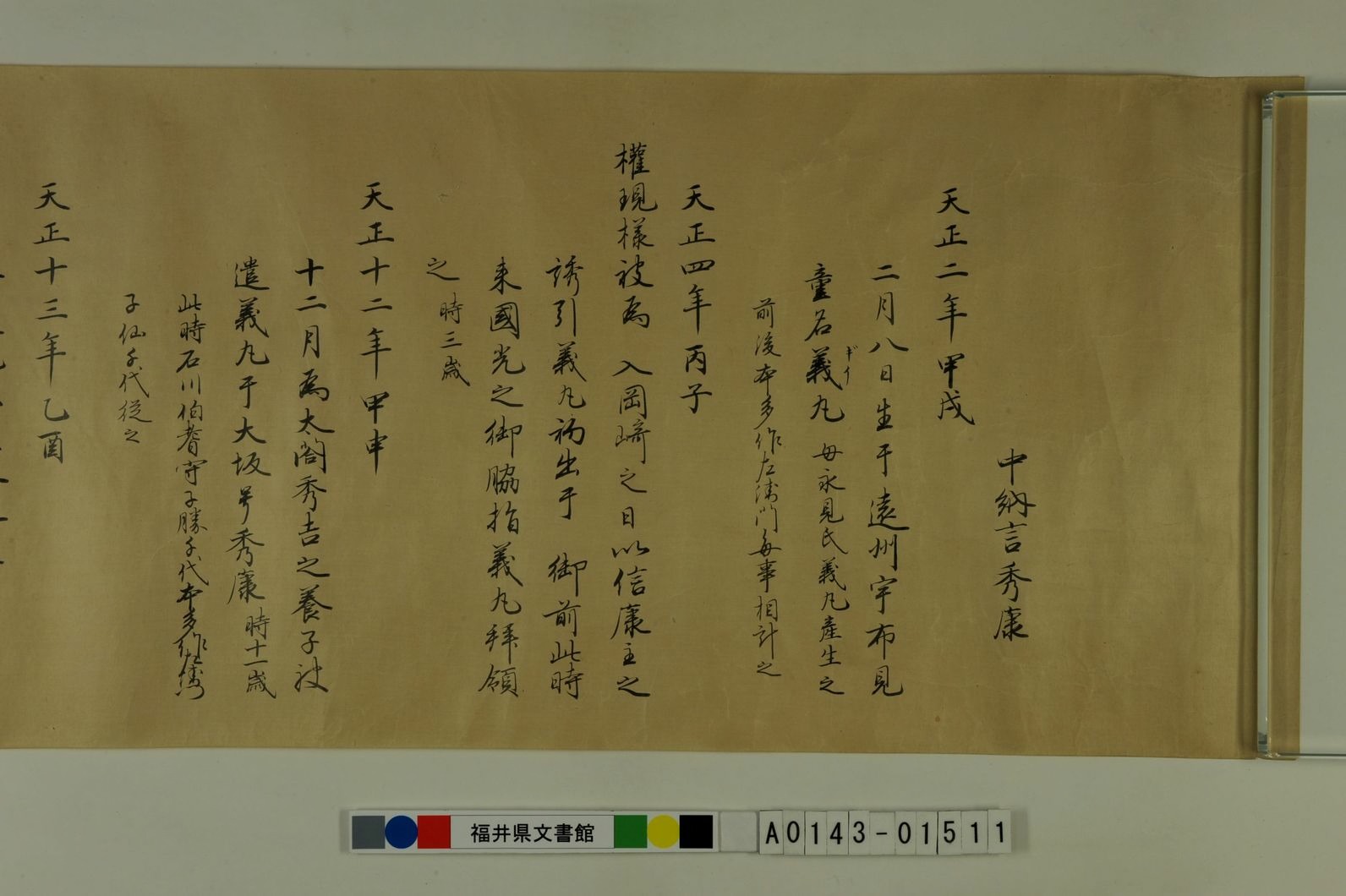

2. 秀康誕生~秀吉の養子となる(11歳)

秀康は1574年(天正2)に遠江国の宇布見村(現・静岡県浜松市)で生まれました。幼名は於義丸で、母は知立神社神主の永見氏の娘です。家康の家臣である本多作左衛門(重次)の世話により出産に至ったとの説があります。

1584年(天正12)の小牧・長久手の戦い後、和睦の条件として羽柴秀吉のもとへ養子(人質)として送られました。この時、小姓の石川康勝(石川数正の子)と本多成重(本多重次の子)がつき従いました。

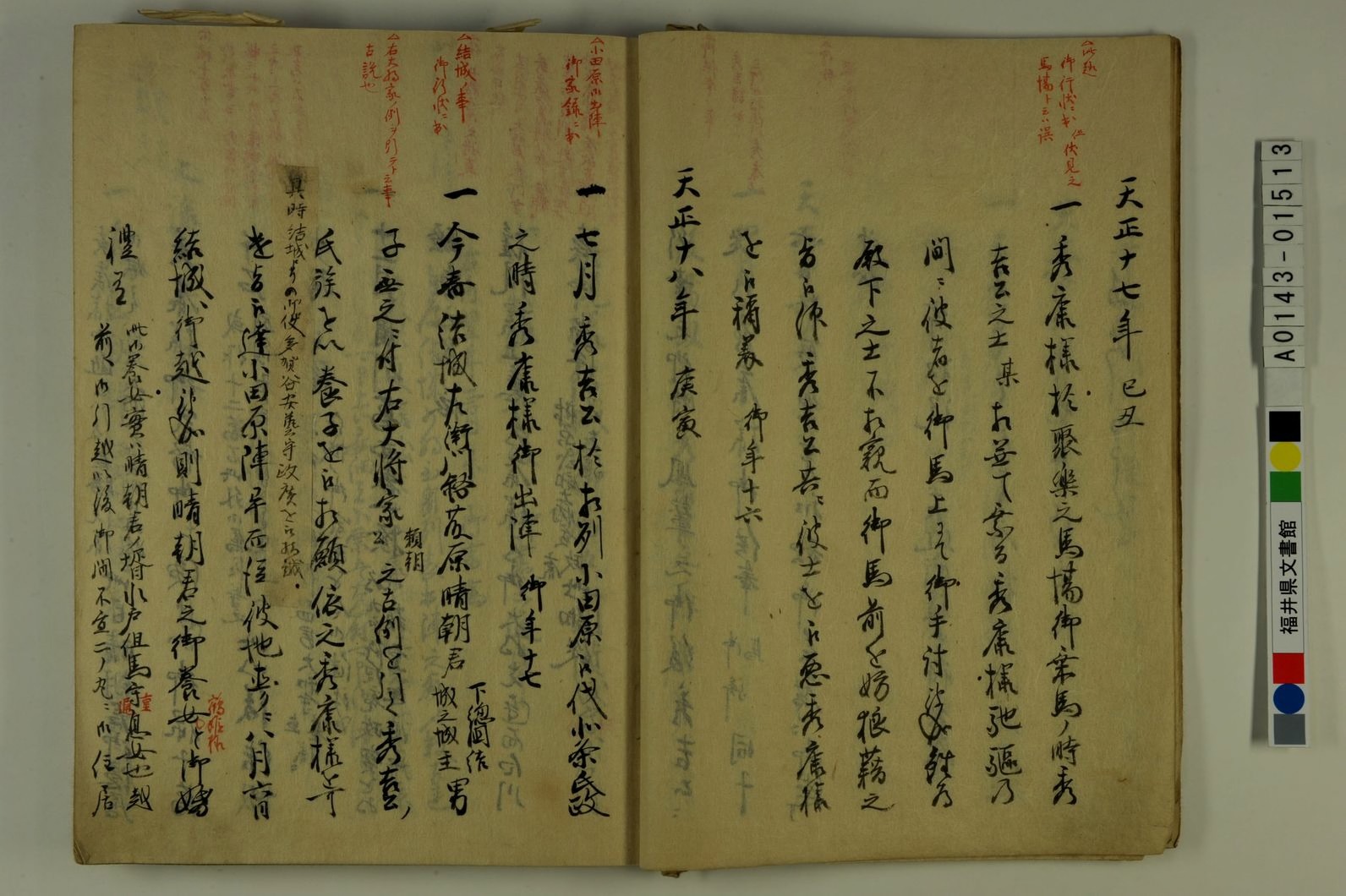

3. 小田原征伐~結城家の養子となる(17歳)

1590年(天正18)の北条氏討伐(小田原征伐)の際、秀康は秀吉軍の一員として参戦しました。このとき下総国結城城主(現・茨城県結城市)の結城晴朝は秀吉に従って参陣し、所領を安堵されています。

男子をもたなかった結城晴朝は、家の存続のため、「秀吉公の氏族を養子に」と願い出ました。その結果、秀康が晴朝養女鶴姫と婚姻し家督を相続しました。こうして秀康は結城領10万1千石の大名となったのです。

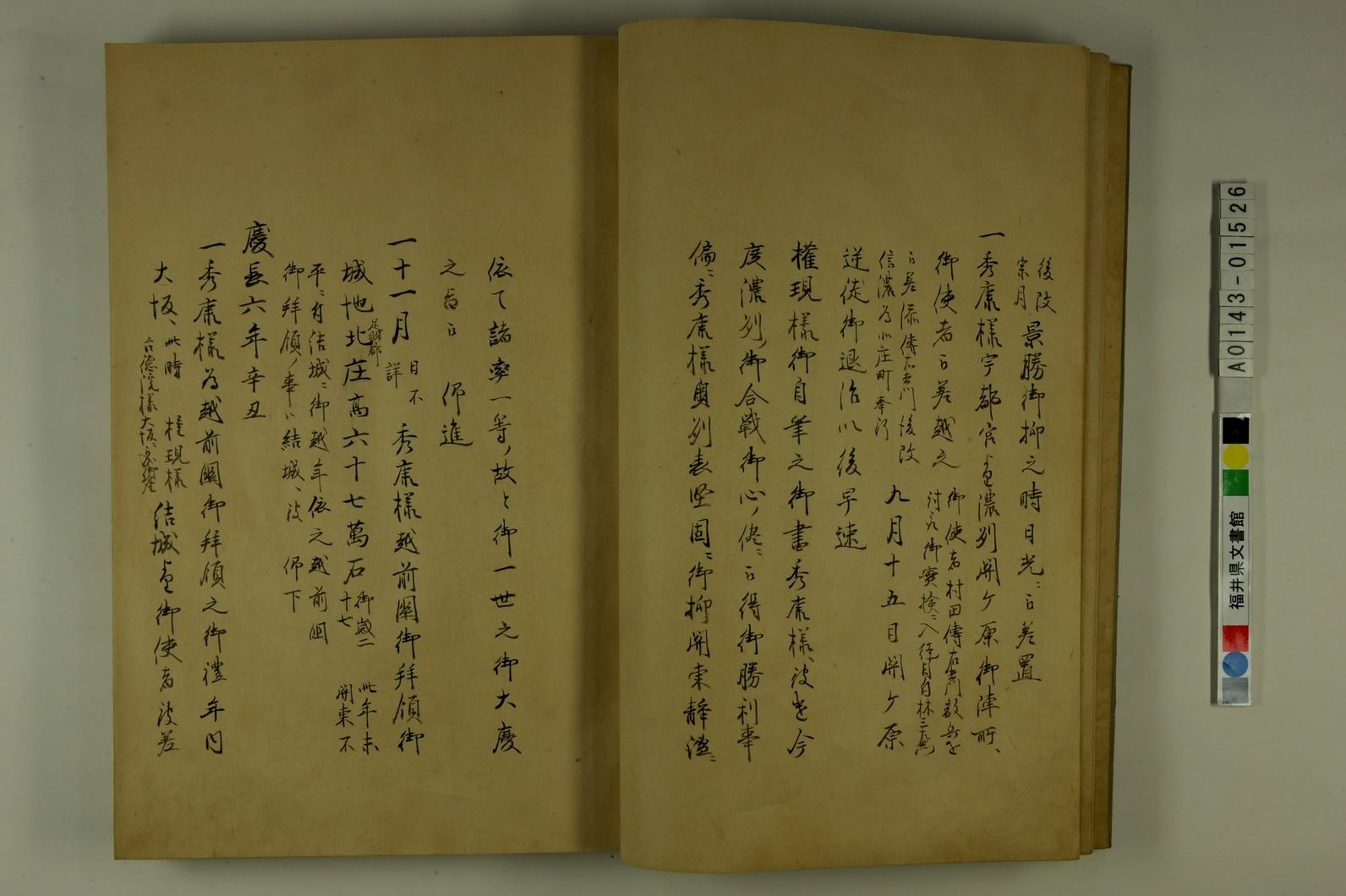

4. 越前国を拝領(27歳)

1600年(慶長5)、関ヶ原の戦いの功績により、越前一国を拝領しました。本資料には「高67万石」と記載されていますが、実際の石高は検地や軍役などの資料にもとづく68万石が正しいとされています。

ところで、家康が秀康に越前を与えたのは、加賀前田家への備えと考えられています。のちに秀康の死去に際して、重臣たちの殉死を思いとどまらせるために家康が送った書状の中でも、「越前肝要之地」と強調されています。

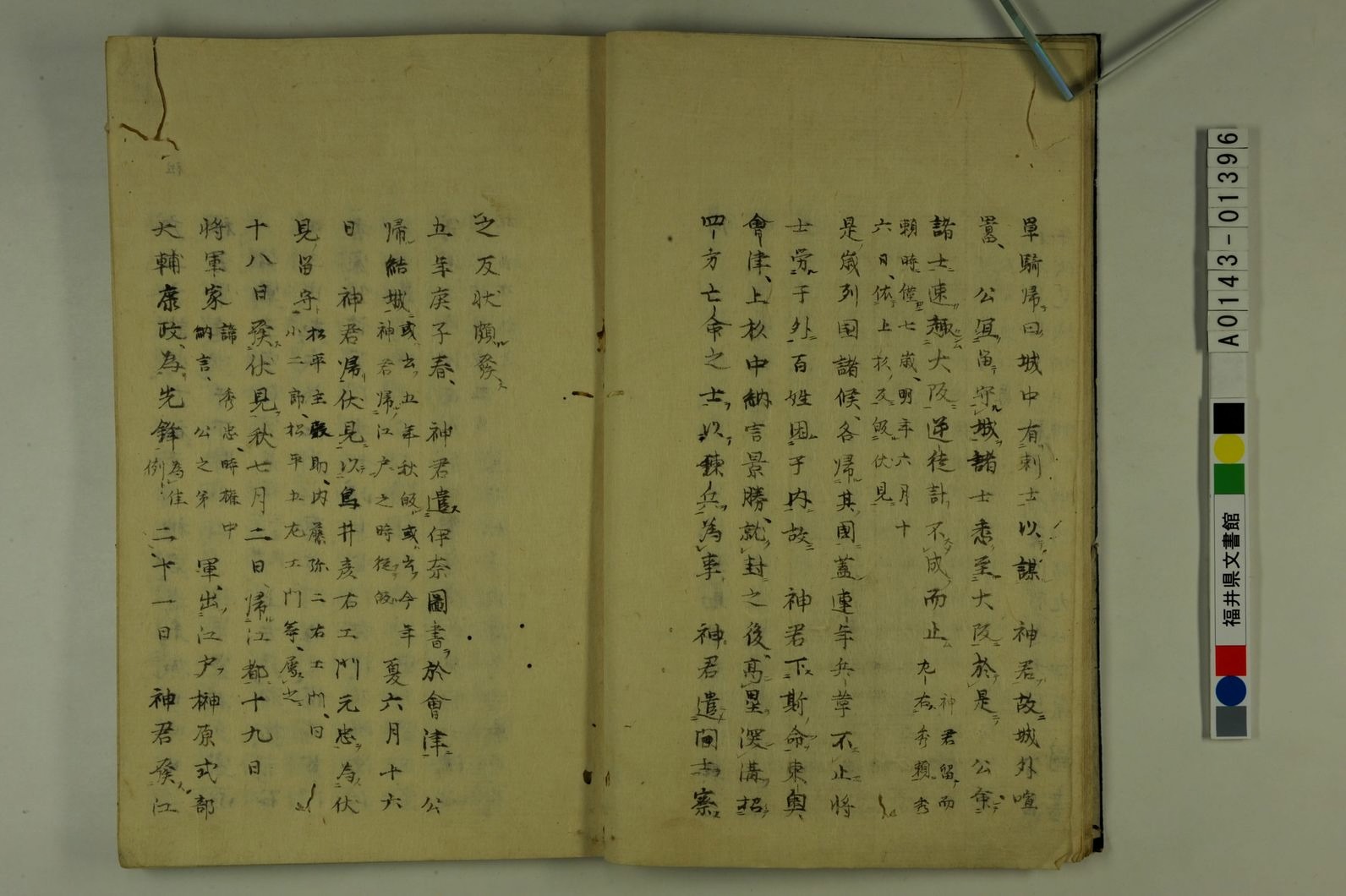

逸話1 (「越藩史略」より)

福井藩の右筆(書記官)である梯翼章(井上翼章)が編纂した漢文・編年体の福井藩史。展示部分は1599年(慶長4)の徳川家康暗殺騒動の際に、伏見にいた秀康が迅速に対処したという逸話です。

【現代語訳】

(家康公の家臣である伊奈図書(いなずしょ)が)単騎で伏見城に帰り、「大坂城中に刺士がいて、家康公を暗殺する謀略があるので、付近は騒がしい状況となっています。秀康公はここに留まって伏見城をよく守ること、それ以外の兵はすべて大坂によこすようにとの仰せです」と申し上げた。秀康公はこれを聞いて速やかに諸兵に命じて大坂へ派遣した。こうして逆徒の計略は失敗に終わったとのことだ。

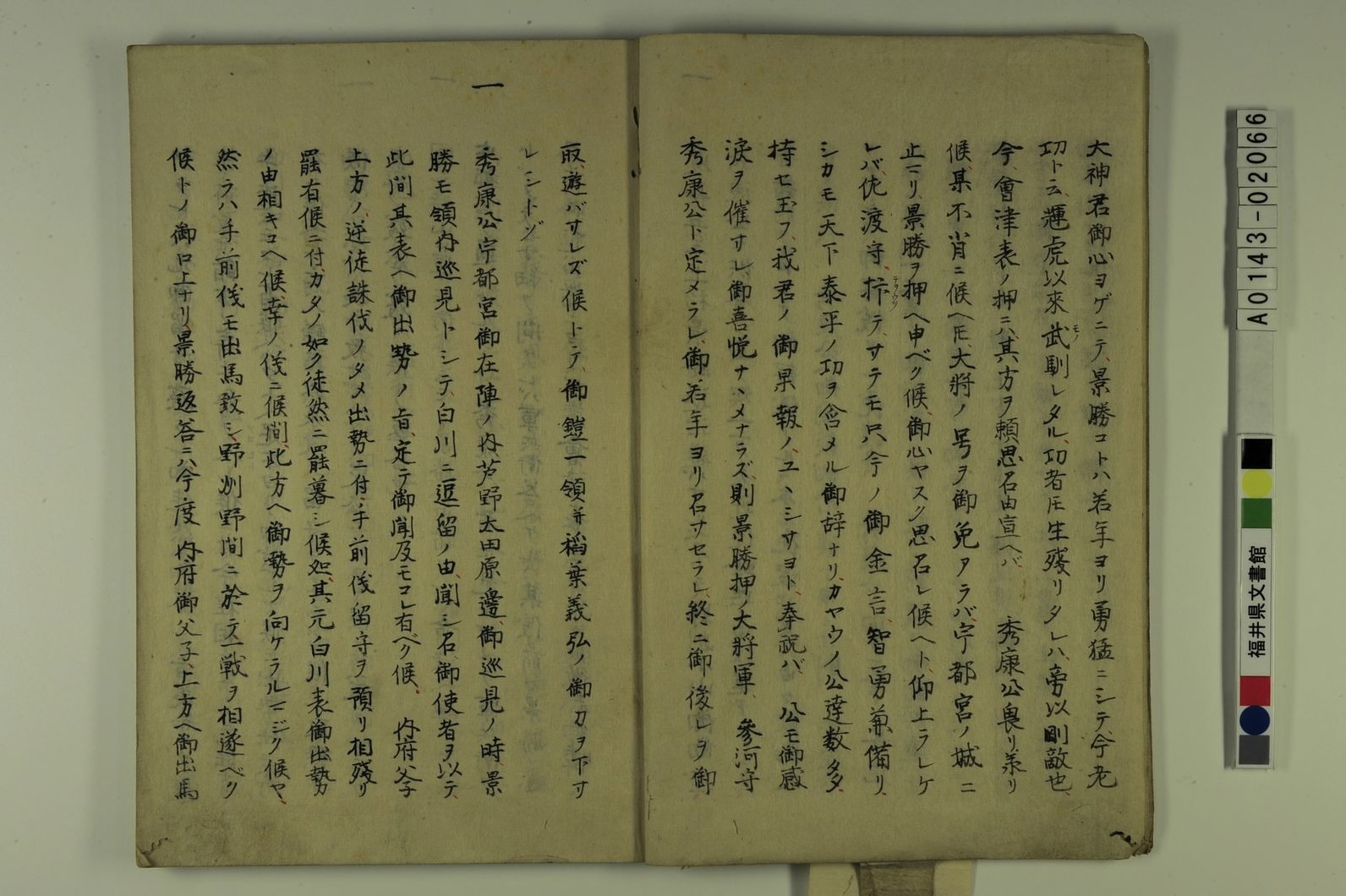

逸話2 (「南越雑話 上」より)

福井藩士・村田氏純が著した越前松平家中にまつわる逸話集。 展示部分は1600年(慶長5)の小山評定に際して、秀康が宇都宮にとどまり、上杉軍を抑える決意を述べたという逸話です。

【現代語訳】

(前略)秀康公はかしこまって、「承知しました。それがしは不肖ではございますが、大将の称号をおゆるしいただければ、宇都宮城にとどまって、景勝を抑えます。ご安心くださいますよう」と申し上げた。(中略)

家康公もご感涙を催されて、お喜びのご様子は格別だった。そこで「景勝抑えの大将軍は三河守秀康公」と定められ、若い頃から身に着けられて未だかつて負けたことのない鎧一領と、名刀稲葉江を秀康公に下されたとのことである。

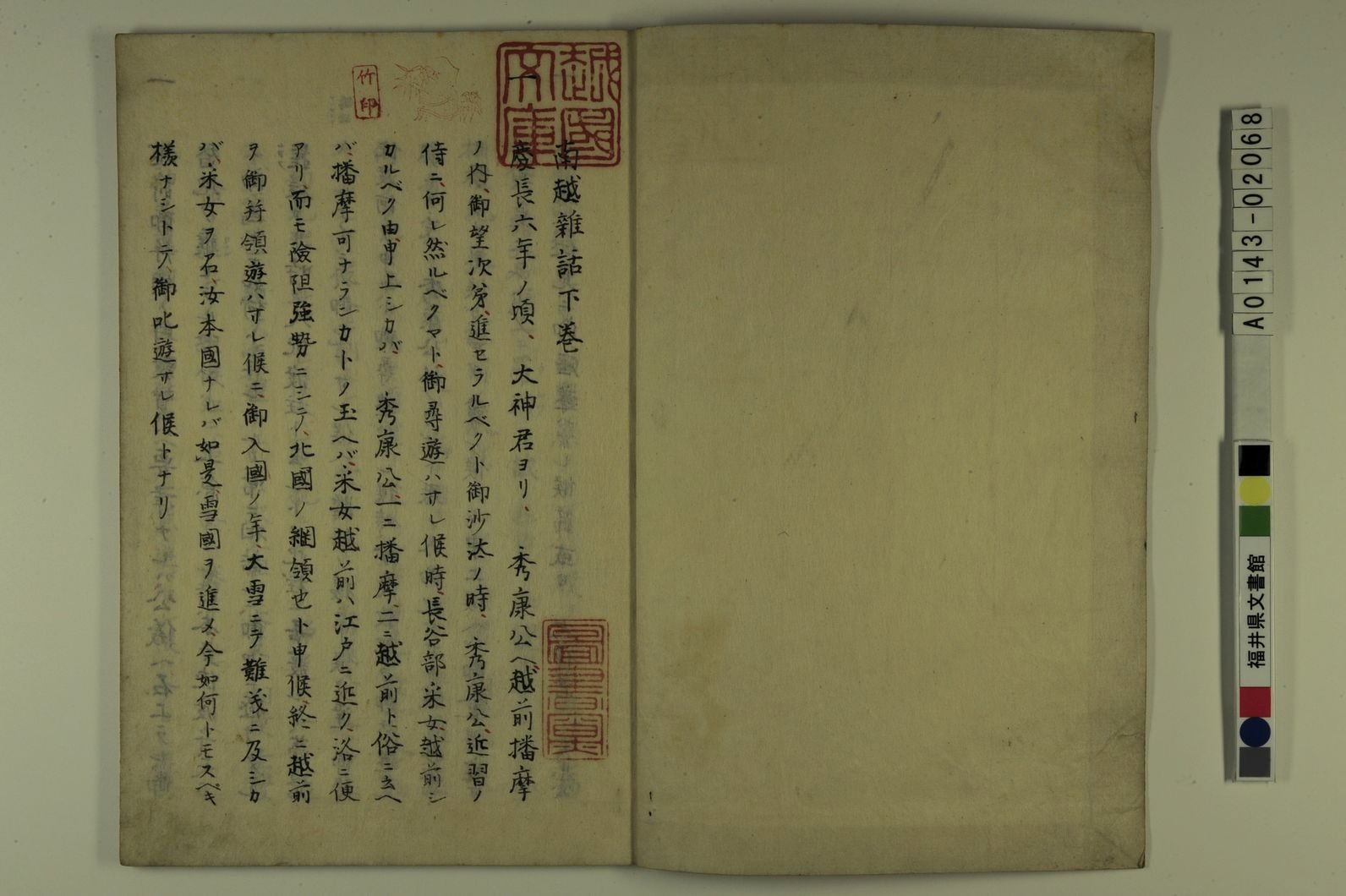

逸話3 (「南越雑話 下」より)

福井藩士・村田氏章(「南越雑話 上」著者の氏純の子)が著した越前松平家中にまつわる逸話集。展示部分は1600年(慶長5)、秀康が越前国・播磨国のどちらを拝領するかについて、家臣に意見を求めたという逸話です。

【現代語訳】

(前略)秀康公は近習の侍に「越前と播磨のどちらがふさわしいだろうか」とお尋ねになった。長谷部釆女(はせべうねめ)が越前の方がふさわしい旨を申し上げたところ、 秀康公は「一に播磨、二に越前と世間で言われているのであれば、播磨の方がふわさしいのではないか」とおっしゃった。采女は「越前は江戸に近く、京都に行くのにも便利です。しかも地勢が険しく勢力も強大で北陸道の国々の中で最も重要な国です」と申し上げた。

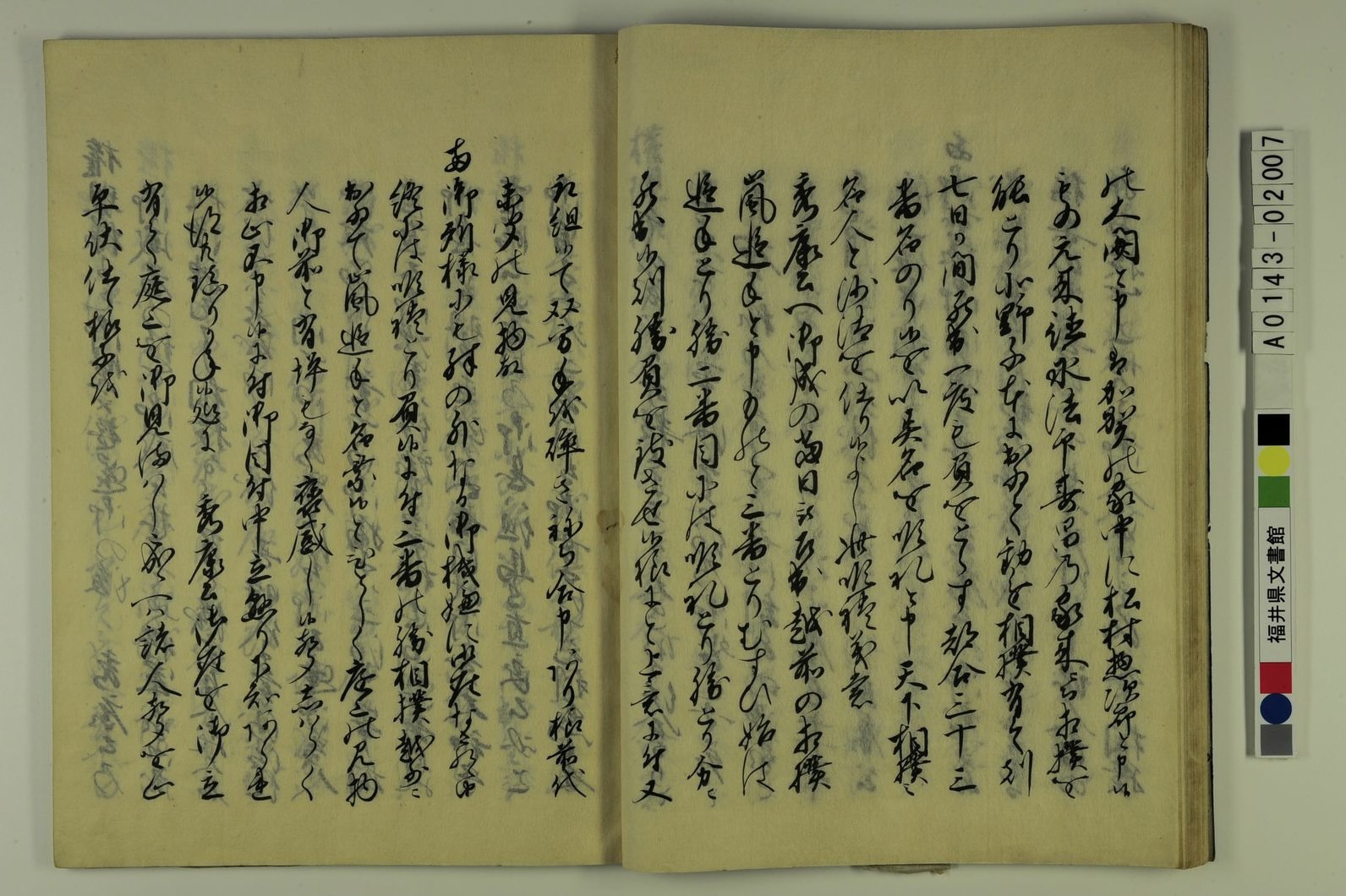

逸話4 (「越叟夜話」より)

福井藩士で兵法家の大道寺友山が著した福井藩三代(秀康・忠直・忠昌)にまつわる逸話集。展示部分は秀康が徳川家康・秀忠父子を伏見屋敷に招いて相撲観戦したときの逸話です。越前の力士・嵐追手と加賀の力士・順礼が対戦し、勝負は三番勝負の最後にもつれ込みました。

【現代語訳】

(前略)双方あれこれと策をめぐらして立合う前代未聞の見物で両御所様もたいへんご機嫌だったということです。最終的には順礼が負け、「三番の勝相撲は越前の嵐追手」と名乗りを上げました。

見物人はみな揃って賞賛し、御前であるにもかかわらず歓声が暫く止まず、御目付衆が駆けつけ制止するも鎮まりません。そこで秀康公が立ち上がり会場全体を見回されると、見物人の声も止み、皆平伏しました。

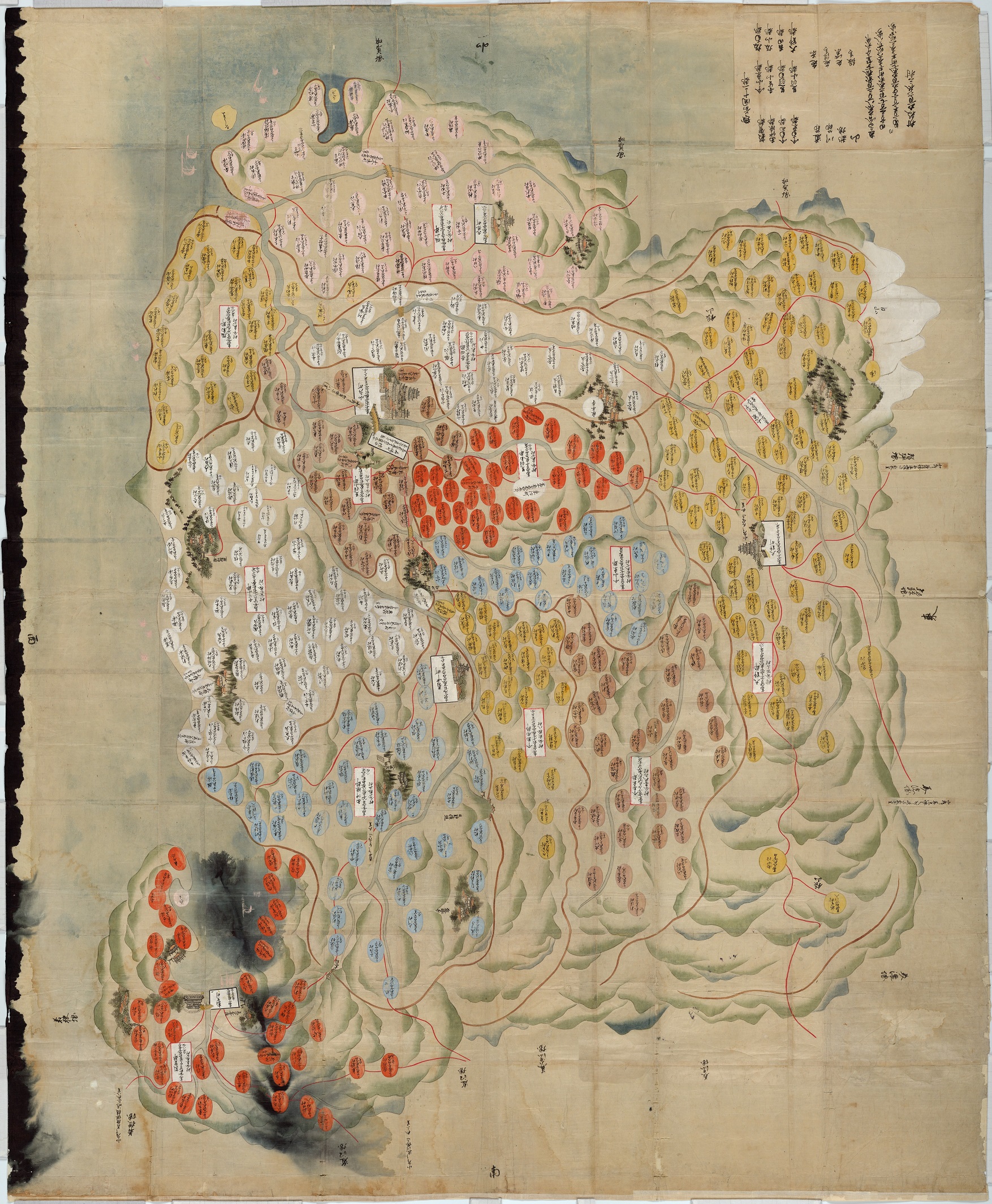

タペストリー 慶長期の越前国絵図

1605年(慶長11)、幕命により全国的に作成された「慶長国絵図」の一つであると考えられています。慶長国絵図は越前国を含めて10か国分しか残存しておらず、全国的にみても大変貴重な絵図となっています。

- 注目ポイント1……当時の越前国12郡の境を紫色の線で示しています。また村名も郡ごとに色分けされています。村名は「○○村」のほかに「○○庄」「○○郷」の表記がみられ、中世的な要素を残しています。

- 注目ポイント2……城郭・陣屋・寺社などが景観図的に描かれているのもこの絵図の特徴です。例えば北庄城には1664年(寛文9)に焼失する天守がみえます。また吉田郡の永平寺や丹生北郡の劒神社、大野郡の平泉寺など著名な寺社もみえます。