企画展示「マット・マイヤーさんのイラストで読む越前奇談怪談集」

| 開催期間・場所 | 2023年6月23日(金)~8月23日(水) 9:00~17:00 福井県文書館閲覧室 |

|---|---|

| 内容 |

越前国(嶺北地方と敦賀市)にまつわる奇談・怪談を取り上げます。奇妙な話や怪しい話には口伝えで語り継がれてきたものもありますが、ここでは地誌(地理書)や逸話集、奇談集など「書物に記された話」が対象です(展示資料の概要(PDF)。 奇談・怪談をより深く楽しむため、マット・マイヤーさんPDFが描きおろしたイラスト作品も展示しています。よく知られた有名なものから、ここでしか読めないものまで、20以上の奇談・怪談がありますので、どうぞお楽しみください。 |

| 関連イベント | 7月30日(日)14:00~15:30:ゆるっトーク「奇談・怪談・妖怪談義」 |

展示内容紹介

イラストをクリックすると拡大表示します。古文書をクリックすると、デジタルアーカイブ福井の詳細画像ページを開きます。

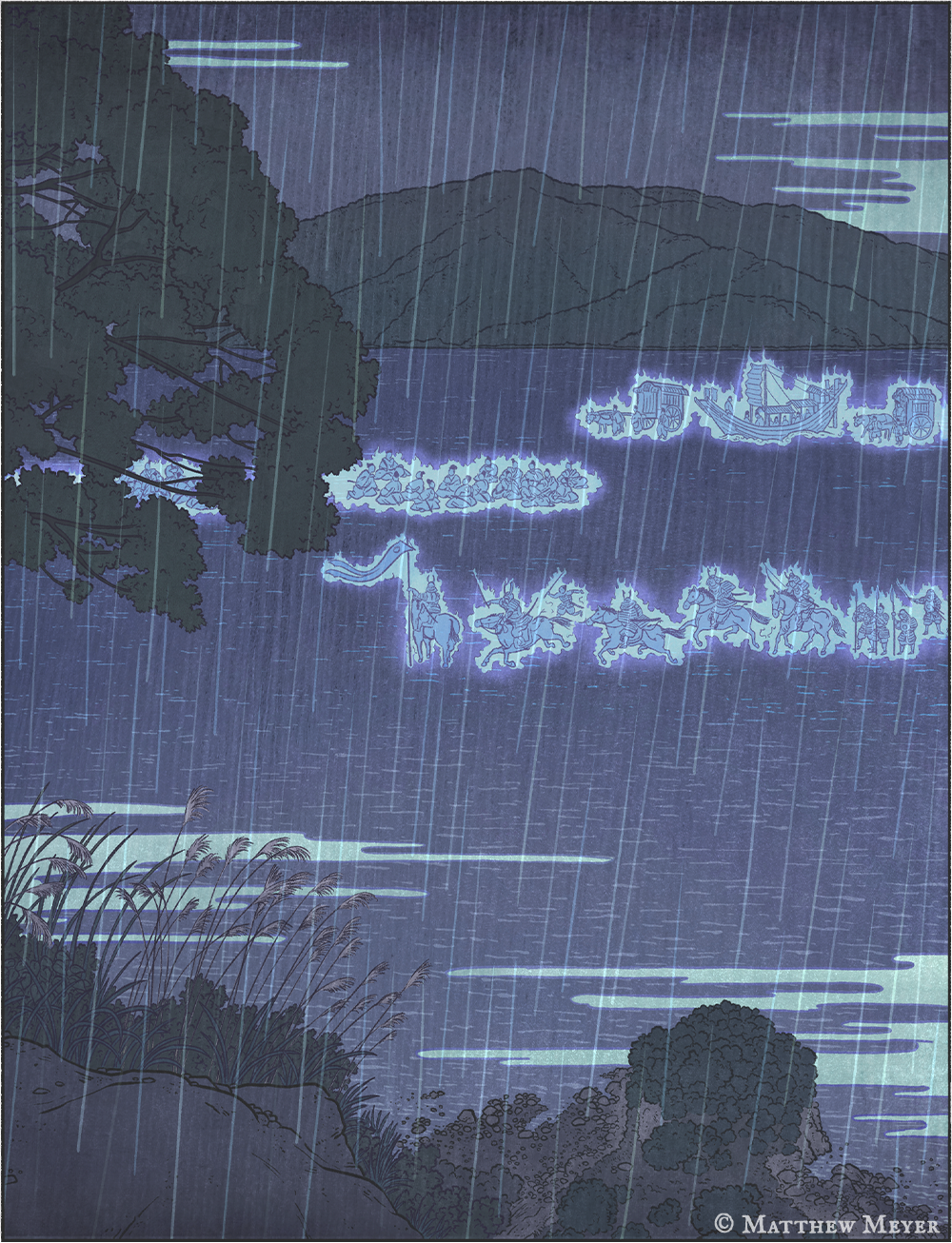

(1) 柴田勝家の亡霊

天正11年(1583)4月24日、柴田勝家は羽柴秀吉に敗れて自害。以後、毎年4月24日の夜、福井の人々は外出を控えた。

天正11年(1583)4月24日、柴田勝家は羽柴秀吉に敗れて自害。以後、毎年4月24日の夜、福井の人々は外出を控えた。

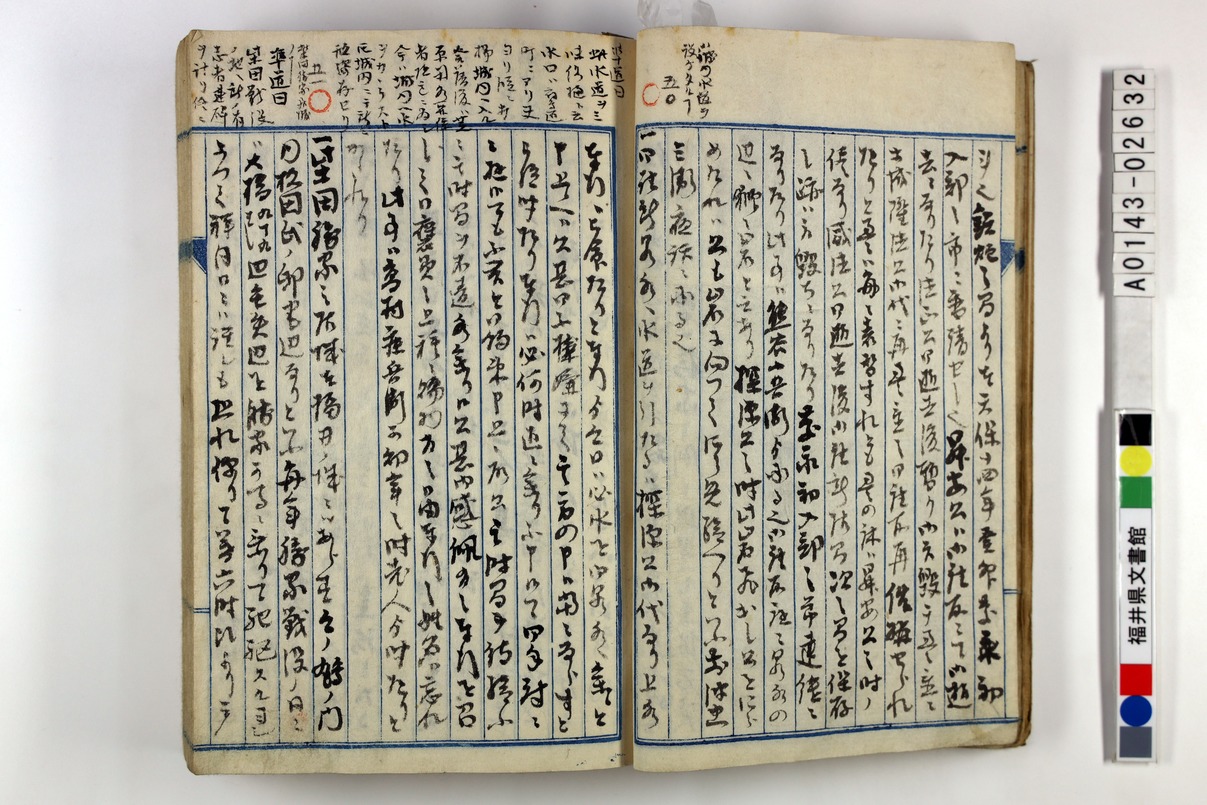

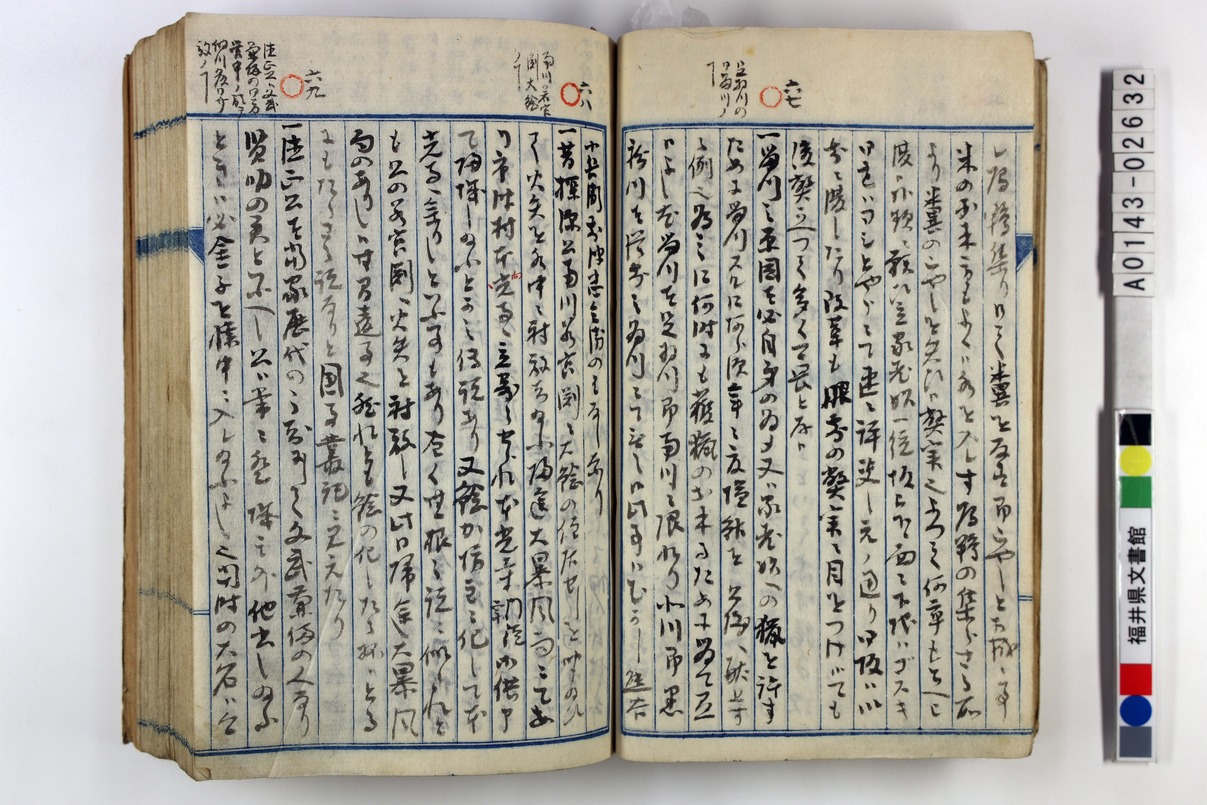

A0143-02632 「真雪草紙」(松平文庫、当館保管)32-33コマ

柴田勝家の居城・北庄城は福井城と同じではない。今の鳩の門の内、杉田氏の邸宅あたりにあったという。

毎年、勝家が戦死した四月二十四日には、九十九橋の辺りや毛矢町の辺りを勝家が馬に乗って駆けたという。そのため、祥月命日には誰もがこれを恐れて、午後六時頃から戸を閉め切り、夜に出歩かなかったという根拠のない説がある。

杉田の屋敷内には小さな祠があり、これは勝家を祭ったものである。毎年の祥月命日には小祭をおこなって供物などをした。この石の祠は、粕谷氏のどの代かの人物が勧請したものといい、また昔からあったともいう。

柴田勝家之居城は福井ノ城ニハあらす、今ノ鳩ノ門内杉田氏ノ邸宅辺なりといふ、毎年勝家戦没ノ日ニハ、大橋(九十九はし)辺、毛矢辺を勝家か馬ニ乗りて馳駆スルヨシ、よつて祥月日ニハ誰レも恐れ憚りて、暮六時頃より戸を〆テ、夜行をなさすと云附会之説あり、杉田の屋敷中ニ小祠アリ、勝家を祭りたるもの也、毎年祥月日ニハ小祭ありて、供物なとする、此石小祠は粕谷之代之中ニ而勧請するとも云ひ、又昔より此祠あるとも云ふ、(以下略)

(2) 大火を煽る大法師

寛文9年(1669)の大火では天守をはじめ福井城の大部分が焼き尽くされた。この大火事の前後には様ざまな怪異が起こった。

寛文9年(1669)の大火では天守をはじめ福井城の大部分が焼き尽くされた。この大火事の前後には様ざまな怪異が起こった。

A0143-02735 「謾録」(松平文庫、当館保管)18-19コマ

寛文九年(一六六九)、福井大火の際には御城も類焼した。この大火事の前には様々な怪異があった。なかでも、朝市に出る者たちが連れ立って歩いていたところ、甲冑を身に着けた多くの武者が、屋根の上を歩いていくのを見たという。

さて、その後、大火事が起こり、松岡から藩主の昌勝公が鎮火のために福井に向かわれた。丸山(現福井市)のこちら側から、御馬上で福井方面の様子を御覧になると、煙の中に大きな法師が団扇を持って、あちらこちらへ火を扇ぎ着けているのが見えた。昌勝公は「この火事は防ぎ難いぞ」と仰ったとのことである。

一 寛文九年福井大火、御城モ御類焼也、其以前様々怪異アリ、中ニモ、朝市ニ出ル者打連テ行ケルニ、甲冑鎧フタル武者数多屋ノ上ヲ行ヲ見シトナリ、扨、其後大火中ニ松岡ヨリ昌勝公御防ノ為御越有シニ、丸山ノコナタヨリ御馬上ニテ御覧有ケルハ、煙ノ中ニ大成法師カ団扇持テ彼方此方ヘ火ヲアヲキ付ルヲ見給ヒテ、此火ハ防キ難キソト仰有ケルト也、(以下略)

(3) 妻に化けた大猫

ある日突然、妻が2人に増え、本物と偽物の見分けがつかなくなる。人がハエを払うときは手を使うが、妖怪ならばどうする?

ある日突然、妻が2人に増え、本物と偽物の見分けがつかなくなる。人がハエを払うときは手を使うが、妖怪ならばどうする?

A0143-21215-007 「越前国古今名蹟考 巻之五 足羽郡上」(松平文庫、当館保管)ウェブ公開画像なし

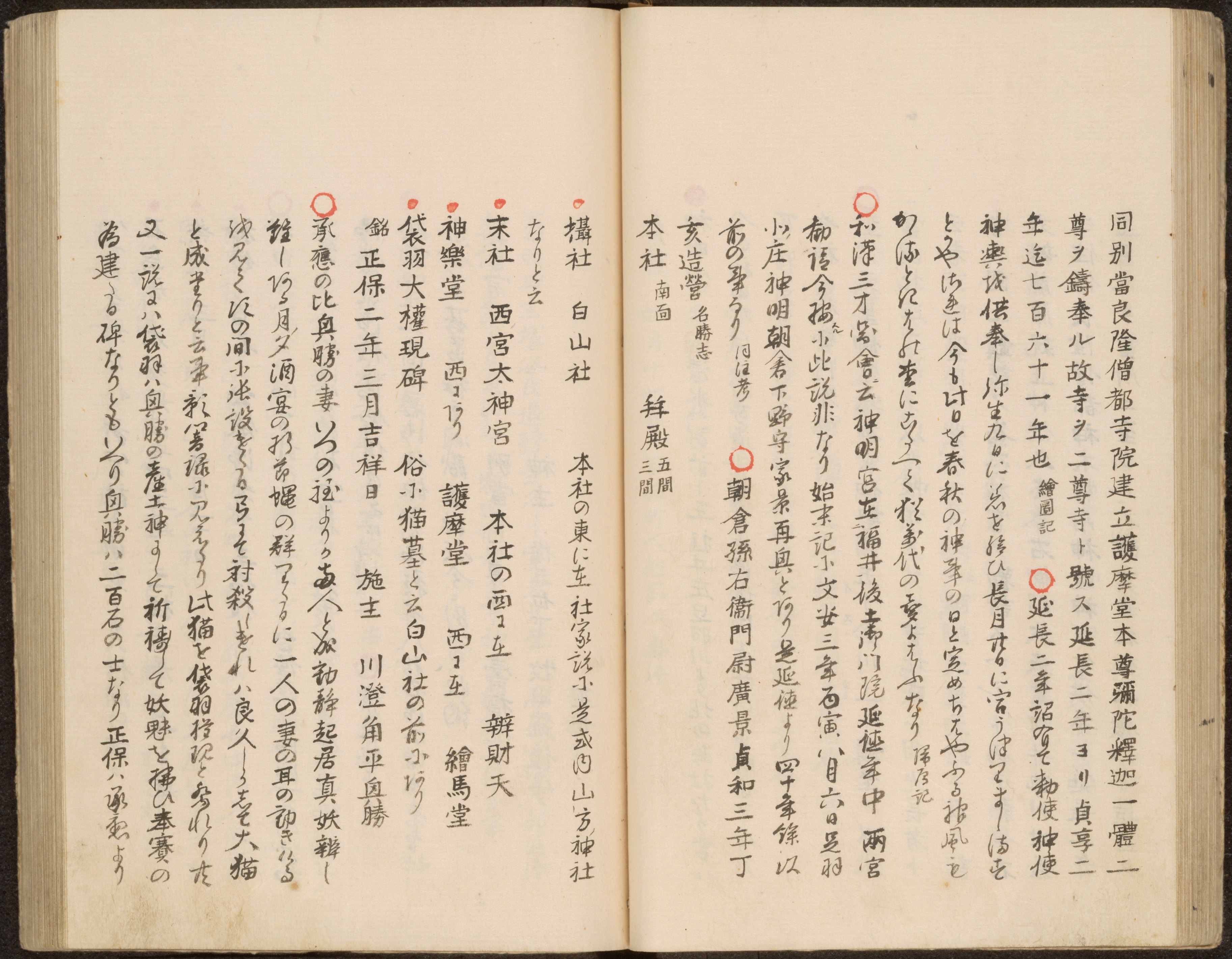

袋羽大権現碑(現福井市) 俗に猫墓という。白山社の前にあり。銘「正保二年三月吉祥日 施主 川澄角平興勝」。

承応頃(一六五二~五五)、川澄の妻が、いつしか二人に増え、動作からは本物と妖かしの区別がつかなかった。ある月の夕べ、宴の際に蠅が群がったところ、片方の妻の耳が動いたのを見て、川澄は隣の部屋にあった弓でこれを射殺した。すると、少しして、その妻は大猫の姿になったという。「影響録」という書物に載る話である。この猫を袋羽権現として祭ったといい、また一説に、袋羽は興勝の産土神であり、この神に祈祷して妖怪を払ったところから、神への感謝のために建てた碑ともいう。川澄は知行二〇〇石の藩士である。

● 袋羽大権現碑 俗に猫墓と云、白山社の前にあり

銘 正保二年三月吉祥日 施主 川澄角平興勝

○ 承応の比、興勝の妻、いつの程よりか両人と成、動静起居真妖弁し難し、ある月ノ夕、酒宴の折節、蠅の群りたるに、一人の妻の耳の動きけるを見て、次の間に張設けたる弓にて射殺しけれハ、良久しうして大猫と成たりと云事、影響録に見えたり、此猫を袋羽権現と祭れり共、又一説にハ、袋羽ハ興勝の産土神にして、祈祷して妖魅を払ひ、奉賽の為建たる碑なりともいへり、興勝ハ二百石の士なり、(以下略)

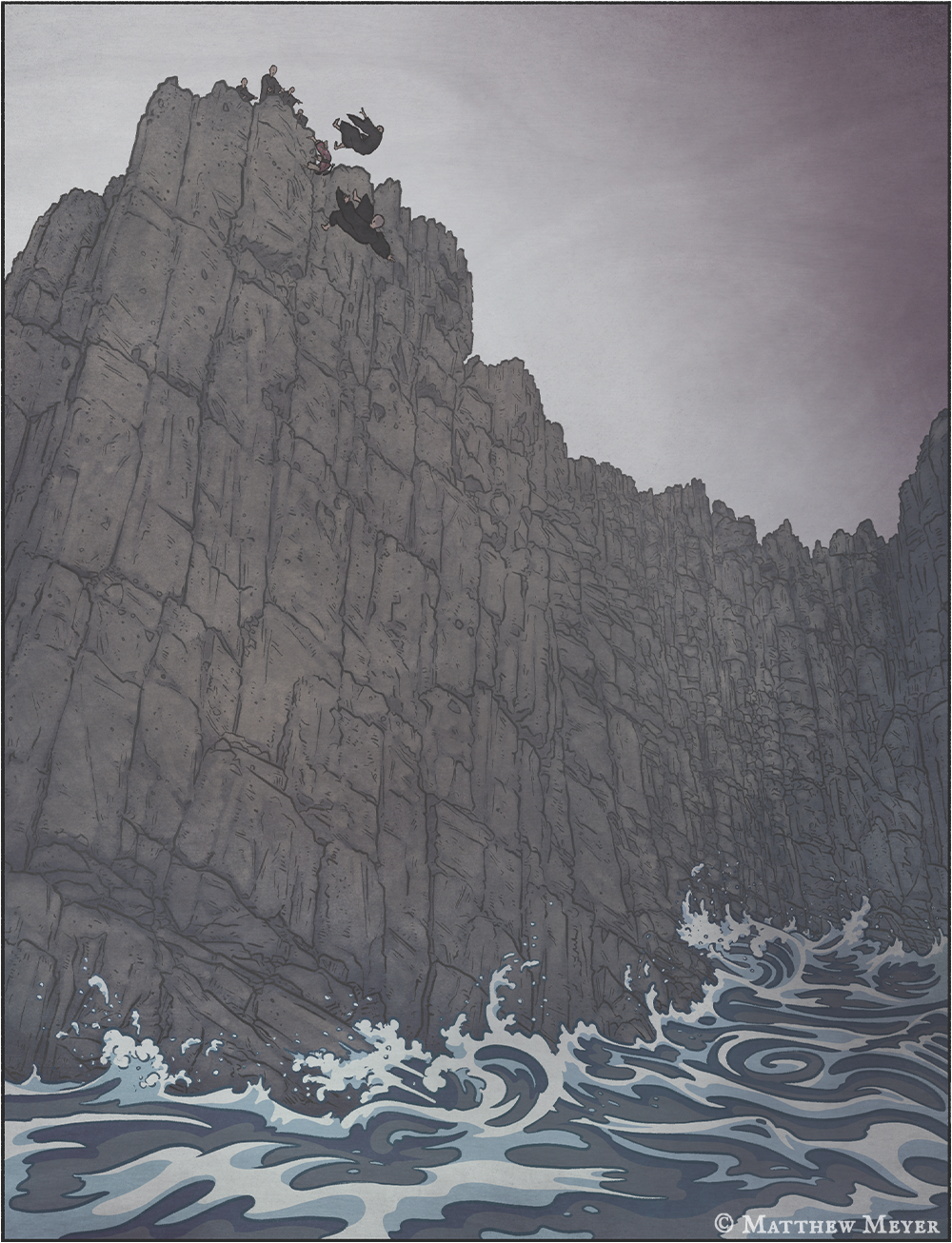

(4) 東尋坊の悪霊

東尋坊は悪僧の名に由来する。この崖から突き落とされた東尋坊は、悪霊となり、毎年4月5日に暴風雨を起こしたという。

東尋坊は悪僧の名に由来する。この崖から突き落とされた東尋坊は、悪霊となり、毎年4月5日に暴風雨を起こしたという。

A0143-21206 「越前地理指南」(松平文庫、当館保管)161-162コマ

東尋坊池は安島浦(現坂井市)の海岸にある。大きな岩は高く、断崖がそびえる様子は屏風を立てたようである。(中略)

昔、平泉寺(現勝山市)に東尋坊という僧がいた。力の強い悪僧で、僧たちはこの東尋坊を憎みうらむこと甚だしかった。ある時、僧たちがこの辺りに行楽に来たことがあった。東尋坊が酒に酔ったところを、側にいた法師がこの池へガバッと突き落とすと、東尋坊は、その法師と脇にいた稚児とを左右につかんで一緒に池に落ちていった。それでも、東尋坊の悪霊が怒って、たちまち空はかき曇り、震動し、雷雨となって人が大勢傷ついた。

今でも、四月五日の平泉寺の神事には、東尋坊の悪霊がこの池から平泉寺に行くそうで、必ず暴風・豪雨となる。それゆえ、近国の渡海の船も、このことを考慮して海には出ないという。

一 東尋坊池、海岸にアリ、巌高ク、切岸聳て屏風を立たることく、(中略)、むかし、平泉寺ニ東尋坊と云僧アリ、強力悪僧にて、一山の衆徒等にくミ猜(そね)む事甚し、或時衆徒等、此辺逍遙遊覽せし事有しに、東尋坊酒に酔たる所を傍なる法師、此池へ岸波と突落しける時、東尋坊其僧と脇なる児を左右に爴て共に池に入、猶此悪霊怒て、忽に空かき曇り、震動雷雨して人数多損害す、今に至りても四月五日の平泉寺神事には、彼悪霊此池より平泉寺へゆく由ニて、必暴風甚雨せり、それ故近国渡海の船も此節を考て不出と云リ

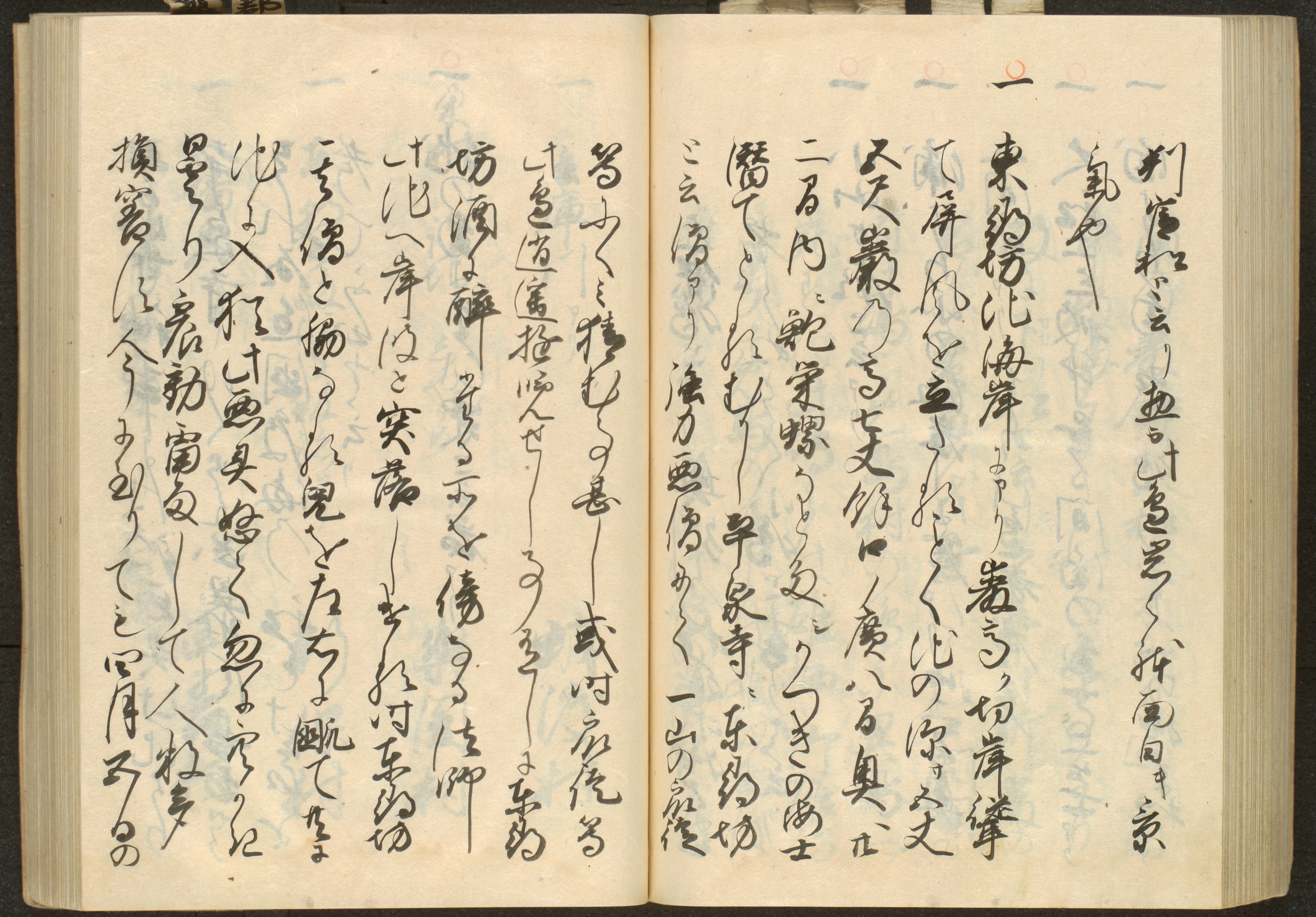

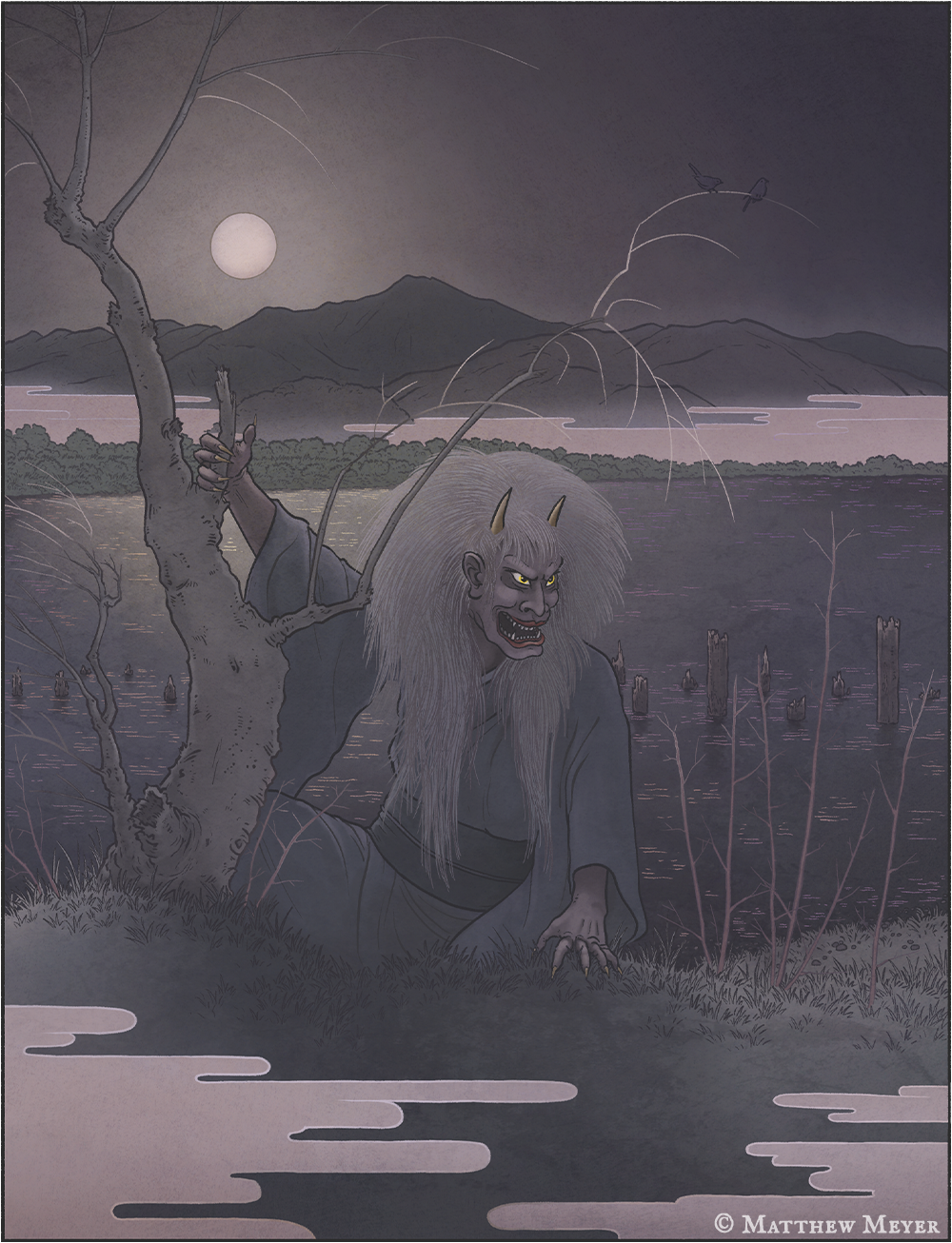

(5)夜叉ヶ池

夜叉が池(やしゃがいけ)(現南越前町)には、いく種類もの伝説が伝わり、泉鏡花によって戯曲にもなった。本書はそれとは異なる話を載せる。

夜叉が池(やしゃがいけ)(現南越前町)には、いく種類もの伝説が伝わり、泉鏡花によって戯曲にもなった。本書はそれとは異なる話を載せる。

X0142-00295 「越前国名勝志」(山内秋郎家文書、当館蔵)11コマ

宅良慈眼寺(現南越前町)は曹洞宗の寺院で、開基の天真和尚は通幻和尚の弟子である。

昔、嫉妬深い女が夜叉となり、今庄(現南越前町)の奥の山中の池で数百年間生きていた。天真和尚の徳が盛んであることを聞いてよろこび、女に化けて和尚のもとに来て慈悲を乞うた。和尚が池の辺りまで行き、石の上に座って仏の教えを解き示したところ、女は夜叉の姿を脱して解脱することができた。

この恩に報いるため、池から慈眼寺に龍灯を捧げることが今も続いているという。そのため、この池を夜叉ヶ池と言い、今も辺りには座禅石がある。また、天狗松と呼ばれるものもある。

一 宅良慈眼寺、曹洞宗、開基ハ天真和尚也、是ハ通幻和尚之弟子也、昔、嫉妬深き女、夜叉と成り、今庄の奥の山中の池に数百年在しニ、天真和尚の道徳盛ん成しを悦、女と化して来り哀れミを乞しかハ、和尚則彼の池之辺に至り、石上ニ座して開示せられしかハ、則夜叉の姿を脱して解脱を得たり、此報謝ニ彼池ゟ慈眼寺へ龍灯を擎ける事今も有と云へり、此故ニ彼池を夜叉か池と言、今ニ池の辺ニ座禅石あり、(以下略)

(6) 白鬼女

北陸道と日野川水運の交わる交通の要衝・白鬼女(しらきじょ)の渡し(現越前市・鯖江市)。この怪しいイメージを呼び起こす地名の由来譚。

北陸道と日野川水運の交わる交通の要衝・白鬼女(しらきじょ)の渡し(現越前市・鯖江市)。この怪しいイメージを呼び起こす地名の由来譚。

A0143-02736「帰雁記」松平文庫(当館保管)39コマ

白鬼女川(日野川)という大河がある。いつ頃のことか、平泉寺の僧を恋い慕った女が、この川に身を投げて後、鬼女となり、この渡し場に住んでいた。これにより、川の名前になったと言い伝えられている。また、白鬼渡(しらきど)ともいう。昔は橋がかかっていたとか。宗祇著「廻国雑記」(じつは道興の著)に、次のように載っている。

白鬼渡の橋について、里人に尋ねたが、答えられなかった。

「里の名も いざ白鬼渡の 橋柱 立より問へば 波ぞ答ふる」 (この里の名もいざ知らず、白鬼渡の橋柱が立つところに立ち寄って、名前の由来を問うたが、誰も答える者はなく、川の波だけが答えてくれた)

白鬼女川といふ大河あり、いつの頃にや有けん、平泉寺の僧にけさうしける女の、此川に身をなげてのち、鬼女と化して、此渡りに住しより、川の名となりぬといひ伝ふ、また白鬼渡ともいへり、むかしハ橋のかゝりけるにや、宗祇法師が廻国の記に、しらきとの橋、里人にとへ共、答ざれば、

里の名も いさしらきとの 橋柱

立よりとへバ 浪そこたふる

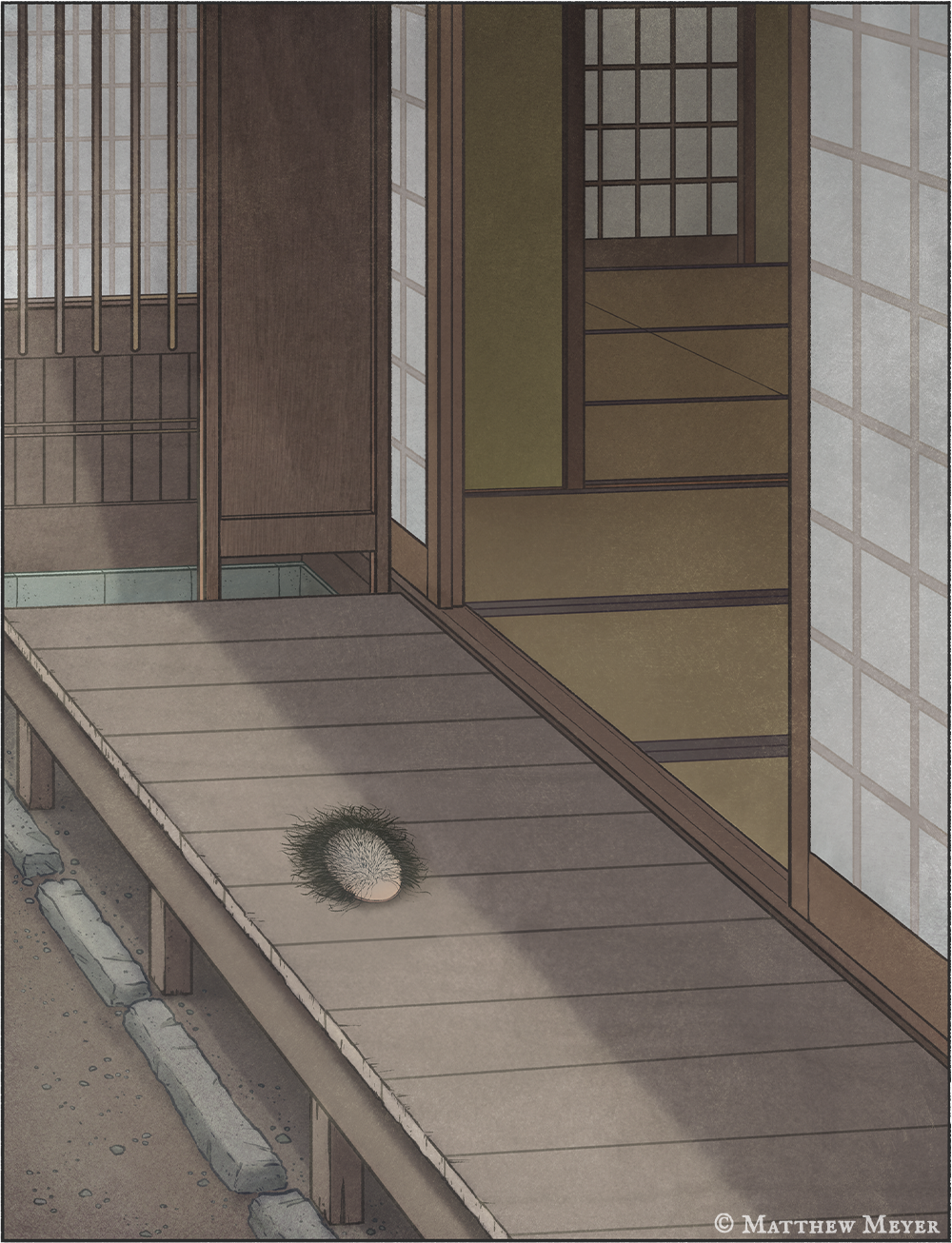

(7) 月代の皮

江戸時代の武士は前頭部から頭頂部を剃り上げ(月代;さかやき)、髷(まげ)を結った。めでたい元日、縁側に月代の皮が落ちていたという奇談。

江戸時代の武士は前頭部から頭頂部を剃り上げ(月代;さかやき)、髷(まげ)を結った。めでたい元日、縁側に月代の皮が落ちていたという奇談。

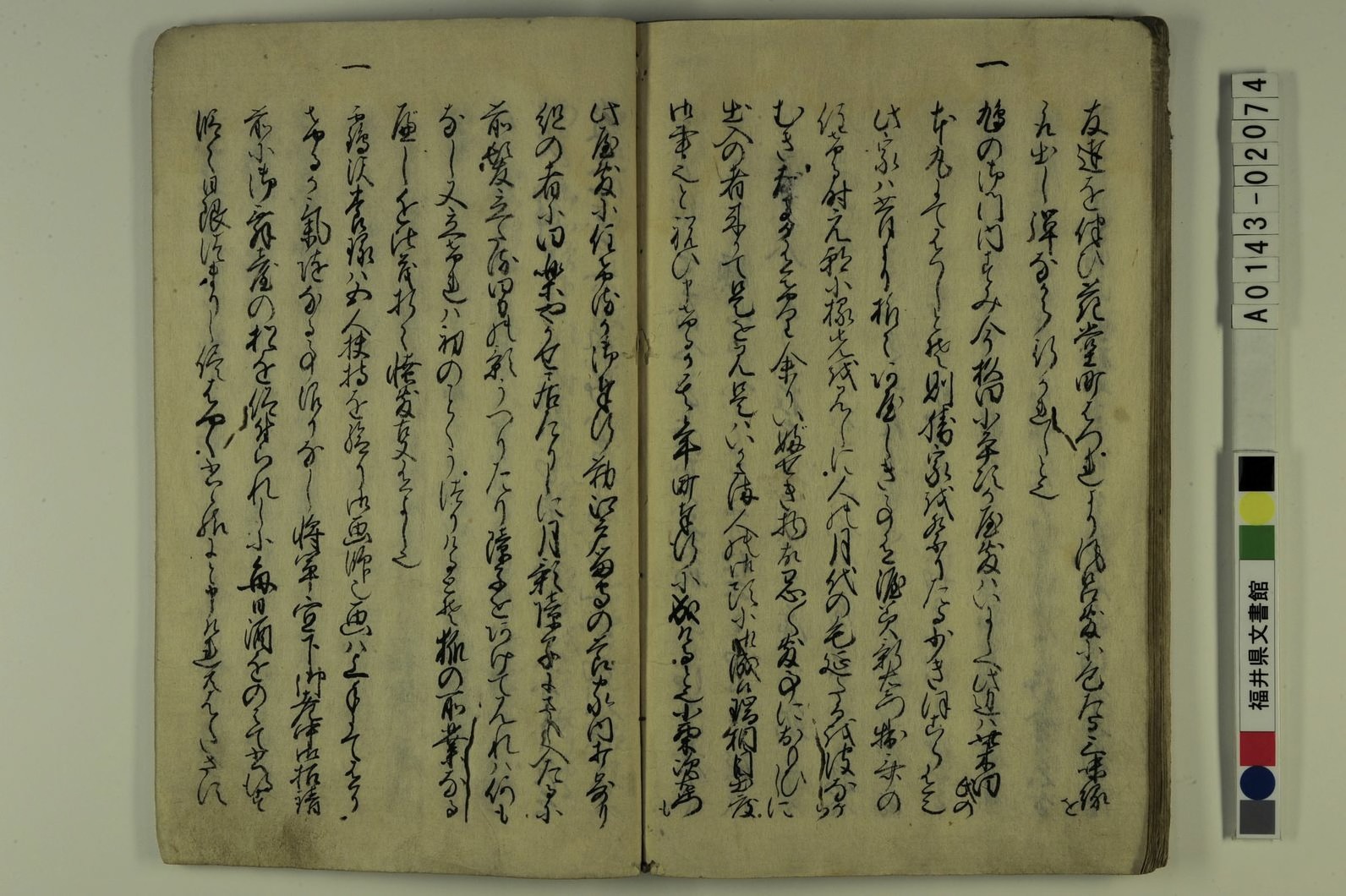

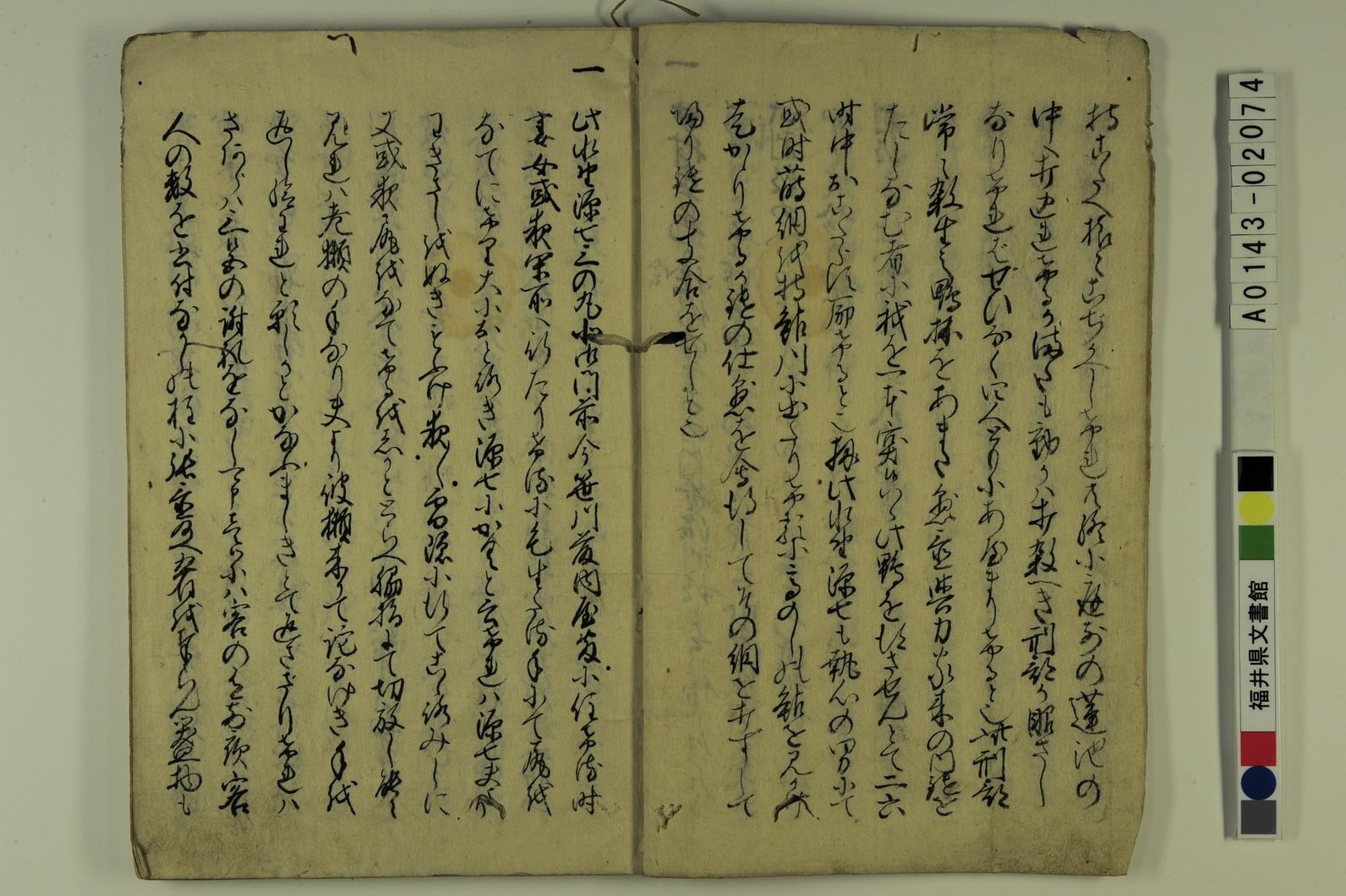

A0143-02074「越有雑語集」松平文庫(当館保管)43コマ

福井城の鳩の門内の隅、現在は杉田小平次の屋敷となっている辺りは、昔は柴田氏の北庄城の本丸だった場所という。それゆえ、屋敷には勝家を祭った小さな祠がある。

この家は昔から、さまざまな怪しいことが起きていた。渥美新右衛門拙斎がこの家に住んでいた時のこと。元旦に縁側を見ると、毛が伸びた月代の皮膚をそのまま剥ぎ取ったものがそこにあった。あまりに気味悪いので、正月から縁起が悪いと思っていると、屋敷に出入りする者が来てこれを見るなり、「これはなるほど、人の”御頭”でございます(人の上に立つ意味の「おかしら」とかけている)。瑞相、めでたきことでございます」と祝ってくれた。するとその年、渥美は町奉行に昇進したのである。

一 鳩の御門内すみ、今杉田小平次か屋敷ハ、いにしへ此辺ハ柴田氏の本丸にて有しとそ、則勝家を祭りたる少きほこら有也、此家ハ昔より様々あやしき事有、渥美新右衛門拙斎の住ける時、元朝に椽先を見しに、人の月代の毛延たるを、皮なからむきたるか有けり、余りいぶせき物故、忌々敷事におもひしに、出入の者来りて是を見、是ハいかさま人の御頭に御成候、瑞相目出度御事也と祝ひ申けるか、其年町奉行に成けると也

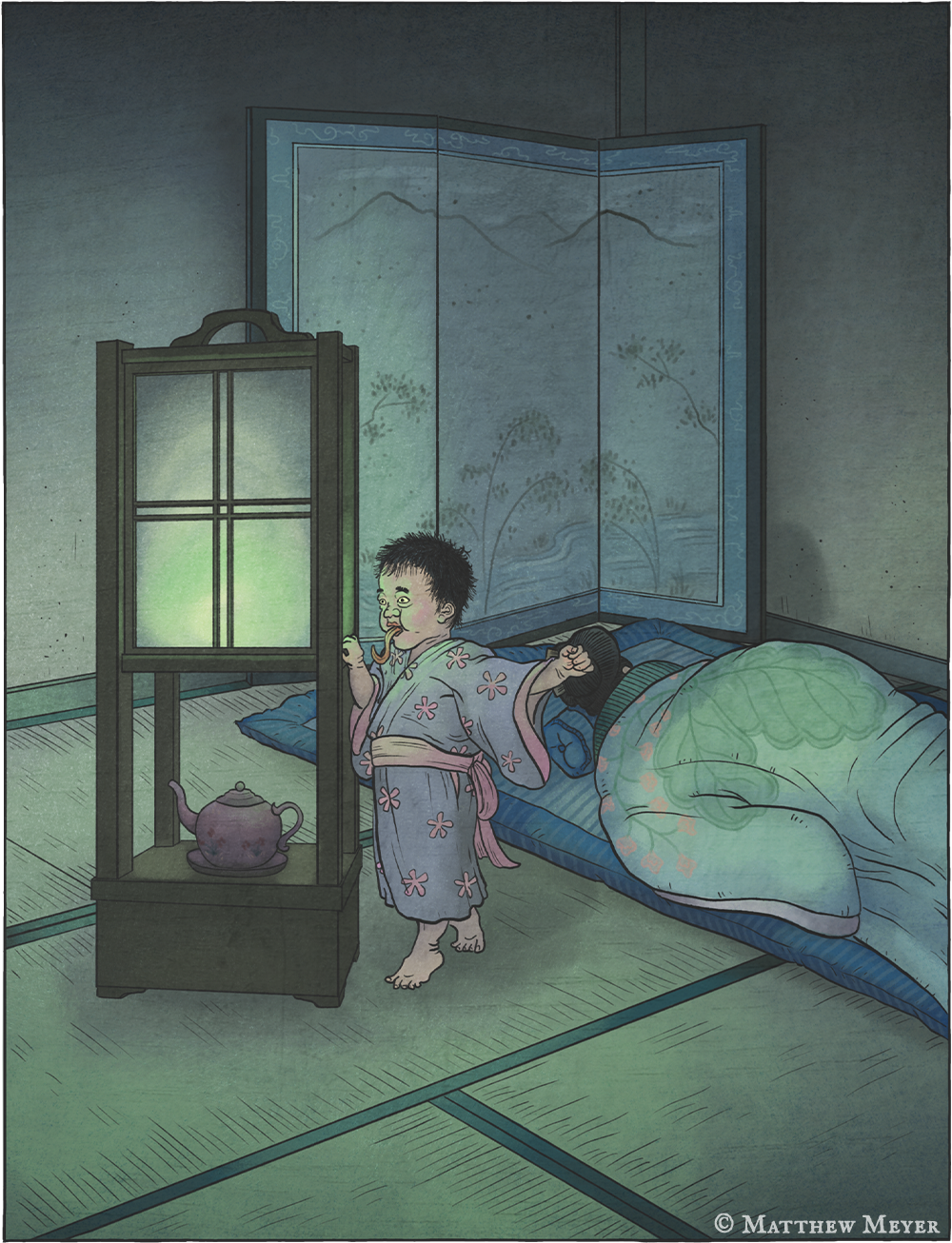

(8) 行灯の油を舐める小児

菜種油や魚油を用いたため、「化け猫」はしばしば油を舐める。小児の場合「油赤子」「油嘗め赤子」などと呼ばれたようである。

菜種油や魚油を用いたため、「化け猫」はしばしば油を舐める。小児の場合「油赤子」「油嘗め赤子」などと呼ばれたようである。

A0143-02073「南越見聞雑記」松平文庫(当館保管)24コマ

福井藩士・力丸某に二歳ほどの小児がいた。ある時、同家の乳母が、突然暇乞いして去った。早速、代わりを召し抱えたが、これも四、五日で暇を願って去った。代わりを探したが、これまた同様で、しばらくの間に五、六人も代わった。

このため、力丸はあまりに不審に思い、何か理由があるのだろうと、物陰に隠れて様子をうかがうことにした。夜も更け、乳母もよく寝入ったところをうかがい、小児が乳母の懐を抜け出して、行灯の油をさもうまそうに舐めはじめた。さては日頃、乳母が恐れていたのはこれか、と小児に飛びかかって荒々しく捕えて引きすえたところ、小児はそのまま息絶えてしまった。どのような妖怪が小児と入れ替ったのか。奇怪なことである。

一 力丸何某、二歳斗りの小児ありけるか、乳母、風と暇乞て行けり、早速代りの乳母を抱へたりしに、四五日有て暇を願て行ぬ、扨其代りの乳母を尋て置しか、是も又始の如く暫の内に乳母五六人も代りたり、依之余り不審に思ひ、子細こそあらめと、物陰に隠れ居て伺ひけるに、夜も更、乳母もよく寝入たるを伺ひ、此小児乳母か懐を抜出、行灯の油をさもうまそふになめたりけり、扨ハ日頃の乳母か恐れけるハ是成と、飛かゝり荒らかに捕へて引すへたりけれハ、小児は其儘息絶てけり、いか成妖怪の小児に入替りけるにや、奇怪の事也

(9) 漆ヶ淵の龍

強欲な商人が自分で作った龍に食われる話。兄弟の利益争いの話としても伝わり、同様の話が東北地方でも確認されている。

強欲な商人が自分で作った龍に食われる話。兄弟の利益争いの話としても伝わり、同様の話が東北地方でも確認されている。

AA0143-21215「越前国古今名蹟考 巻之六」松平文庫(当館保管)公開画像なし

漆ヶ淵(現福井市下市)は、白鬼女川(日野川)が南から北に流れ、足羽川が東から流れて合流する所にある淵である。上流の川筋には小渡、下流には大渡がある。水の深さは約六・六メートル、合流地点の川幅は約四〇メートルある。

「影響録」という書物に載る話。むかし、この淵の上に大きな漆の木があった。近くの村の者たちは川を泳いで、漆の実を取りにきて売っていた。ところが、安居村(福井市東安居・西安居地区)のある商人が、大きな龍の頭をこしらえて川の水に浸して置いたところ、見た人はこれを恐れて、近寄る者がいなくなった。その商人はよろこんで、日暮れに漆ヶ淵に泳いで行ったところ、自分が作った龍に呑みこまれたのだとか。

● 漆ヶ淵 〇白鬼女川、南より北へ流れ、足羽川、東より流て落合所に淵あり、淵より上白鬼女の水筋に小渡、淵より下に大渡あり

〇 漆ヶ淵、水二丈二尺、二口ノ所、川幅二十二間 絵図記

〇 影響録ニ云、昔漆ヶ淵の上に大なる漆木あり、近郷の者川を游き、実を取て売けり、然るに安居村の内の商人、大なる龍の頭を拵へ、川水に浸し置けれハ、見る人是を恐れて其辺によるものなし、彼商人悦て日暮、其淵へ泳き行しに、我作りたる龍に呑れけるとかや

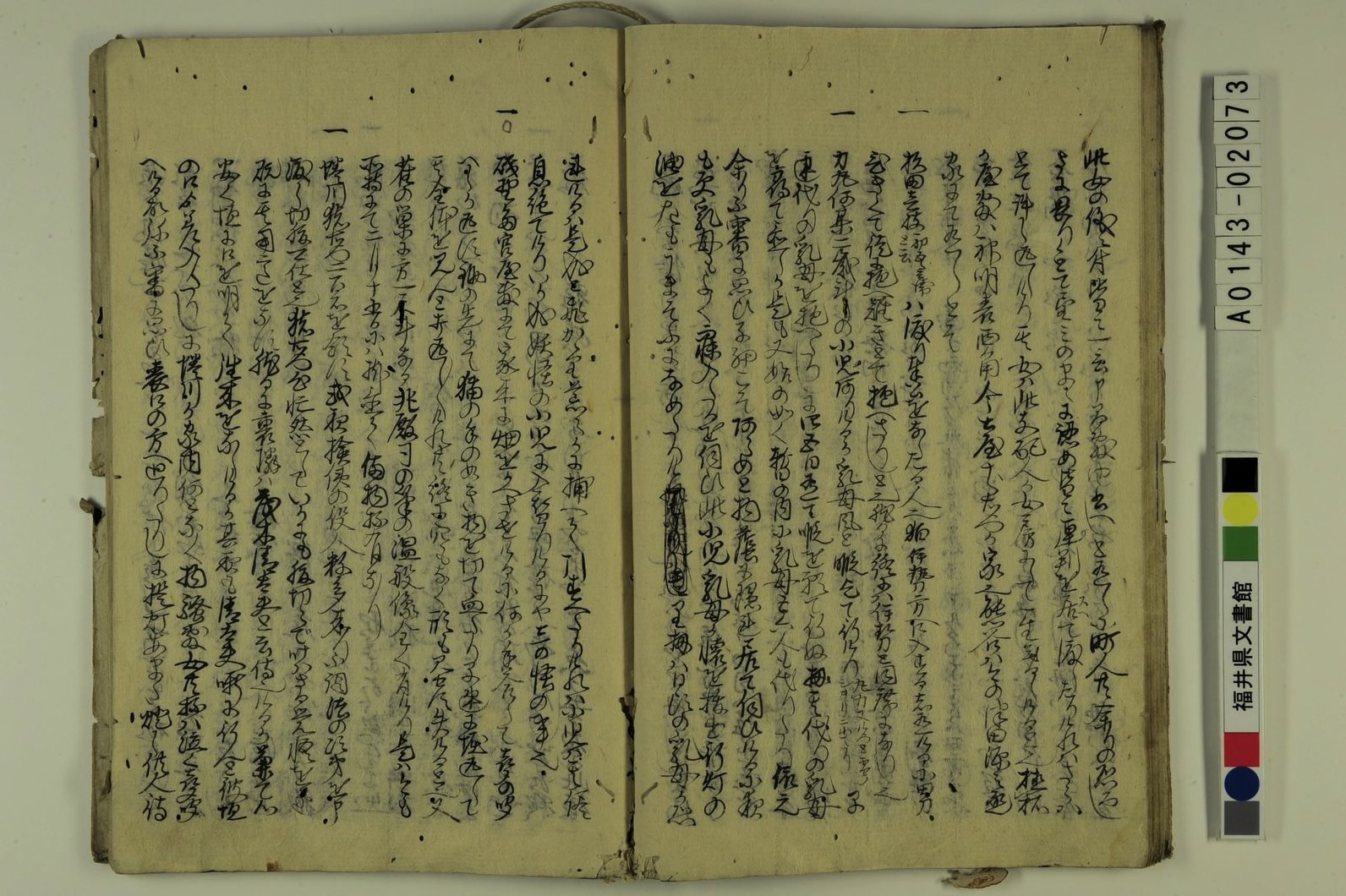

(10) 海上の怪異

雨降る夜、金ヶ崎の海上に出現する船や城、輿や馬に乗る人びと。無念の魂が見せる怪異か、はたまた蜃気楼のなせる業か。

雨降る夜、金ヶ崎の海上に出現する船や城、輿や馬に乗る人びと。無念の魂が見せる怪異か、はたまた蜃気楼のなせる業か。

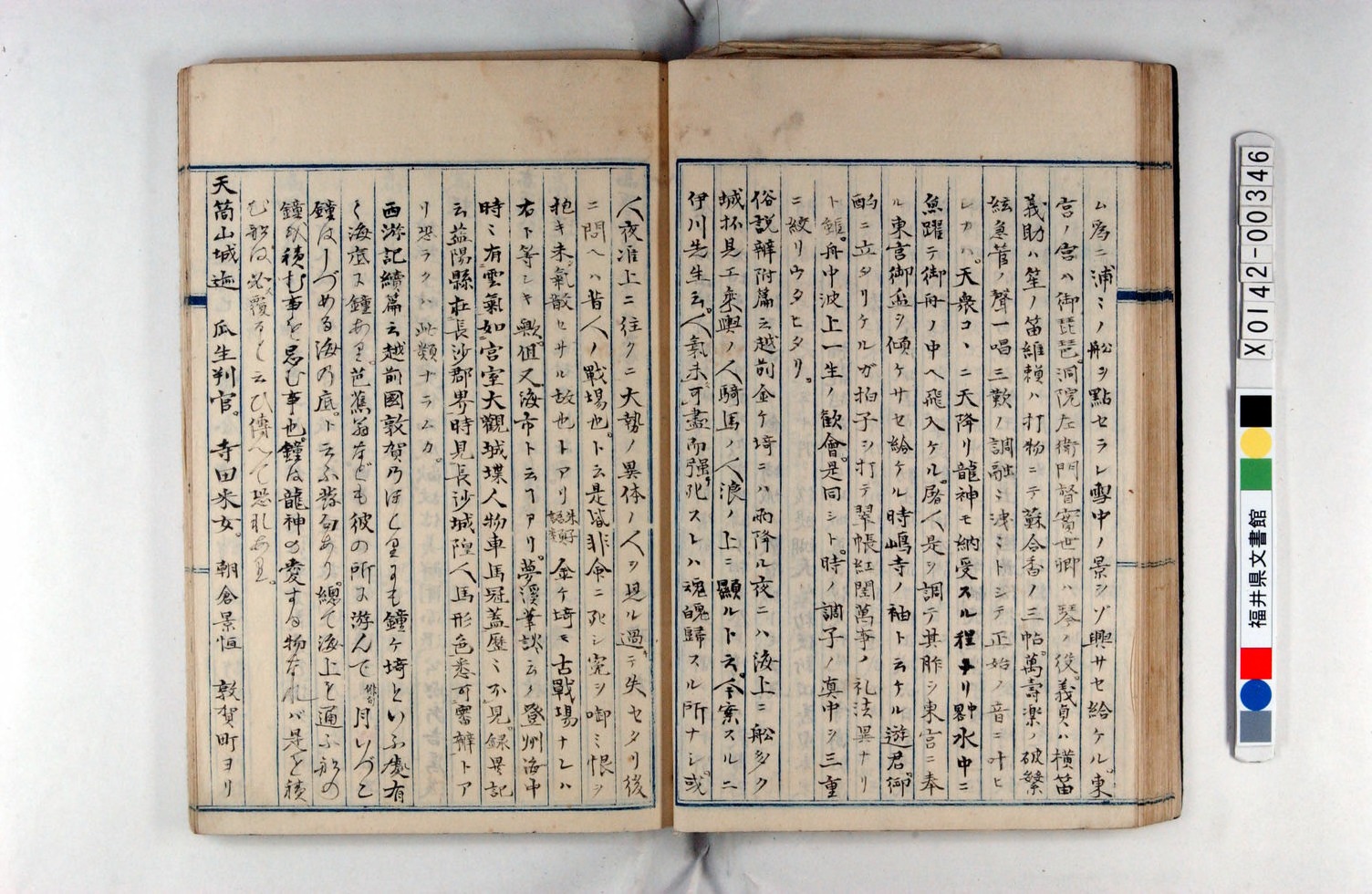

X0142-00346「越前国名蹟考 巻之一」山内秋郎家文書91コマ

井沢蟠龍の著『広益俗説弁 附篇』には「越前国金ヶ崎(現敦賀市)には、雨の夜、海上に多くの船、城などが見え、輿に乗った人、騎馬の人が、浪の上に現れる」と載っている。

北宋・伊川先生の著『朱子語類』には「人の気が、まだ尽きるべきでないときに、無理矢理に死んでしまうと、魂魄は帰る所がなくなってしまう。(以下略)」とある。金ヶ崎も南北朝時代の古戦場なので、これと同じだろうか。また「海市」(蜃気楼)ということもある。北宋・沈括の著『夢渓筆談』には「登州(山東省)の海中で時々、異様な気が立ち上る。宮殿や物見台、城の姫垣、人物、車馬、貴人などが、整然と連なっている様子を見ることができる」とある。(中略)金ヶ崎もこの類であろうか。

俗説弁附篇云、越前金ケ埼ニハ、雨降ル夜ニハ海上ニ船多ク、城抔見エ、乗輿ノ人、騎馬ノ人、浪ノ上ニ顕ルト云、今案スルニ伊川先生云、人気未可尽、而強死スレハ、魂魄帰スル所ナシ、或人夜准上ニ往クニ、大勢ノ異体ノ人ヲ見ル、過キテ失セタリ、後ニ問ヘハ、昔人ノ戦場也ト云、是皆非命ニ死シ、冤ヲ啣ミ、恨ヲ抱キ、未気散セサル故也トアリ(朱子語類)、金ヶ埼モ古戦場ナレハ、右ト等シキ歟、但又海市ト云コトアリ、夢渓筆談云ク、登州海中時々有雲気、如宮室大観城堞人物車馬冠蓋、歴々不見、録異記云、益陽県、在長沙郡界、時見長沙城隍人馬形色、悉可審弁トアリ、恐ラクハ此類ナラムカ

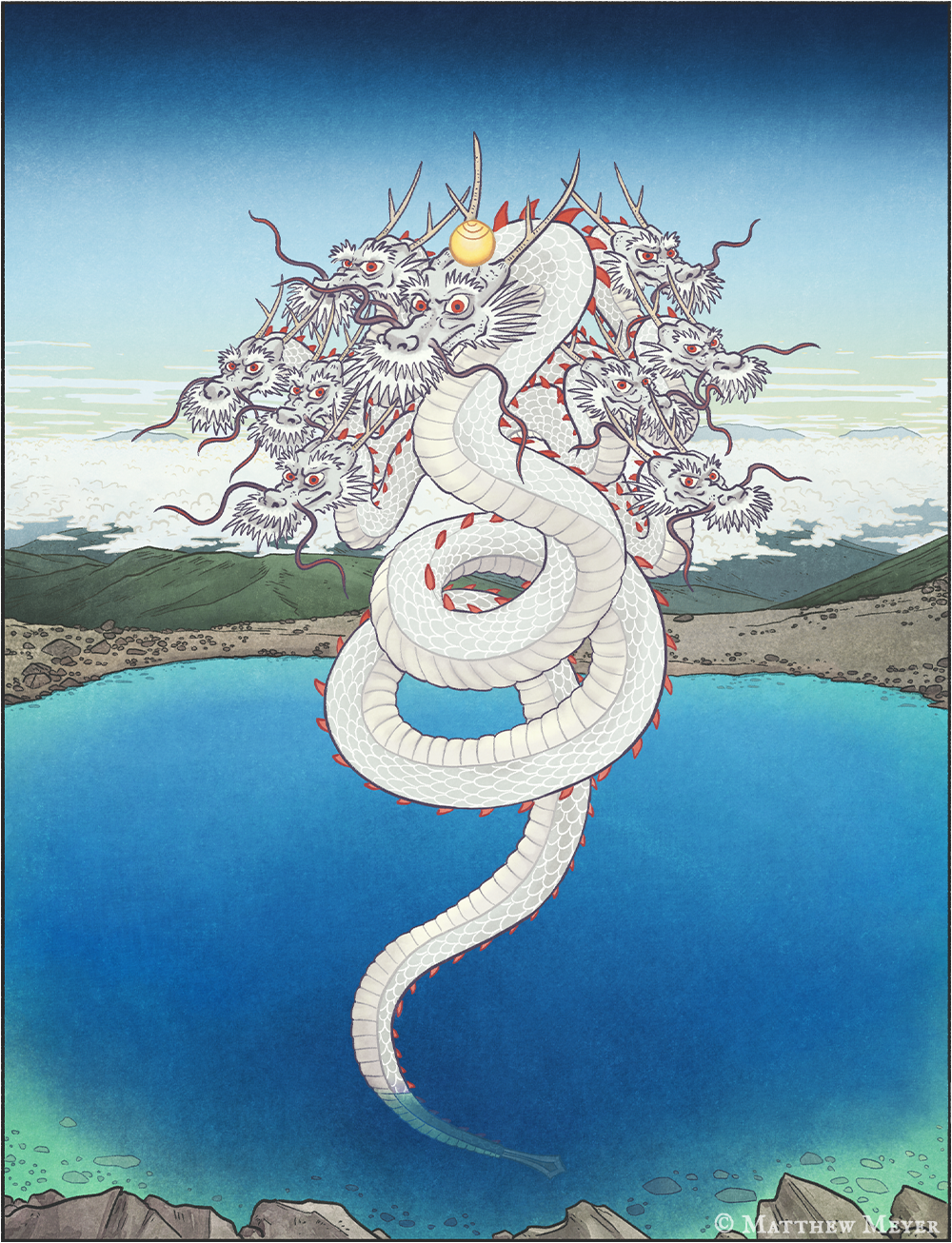

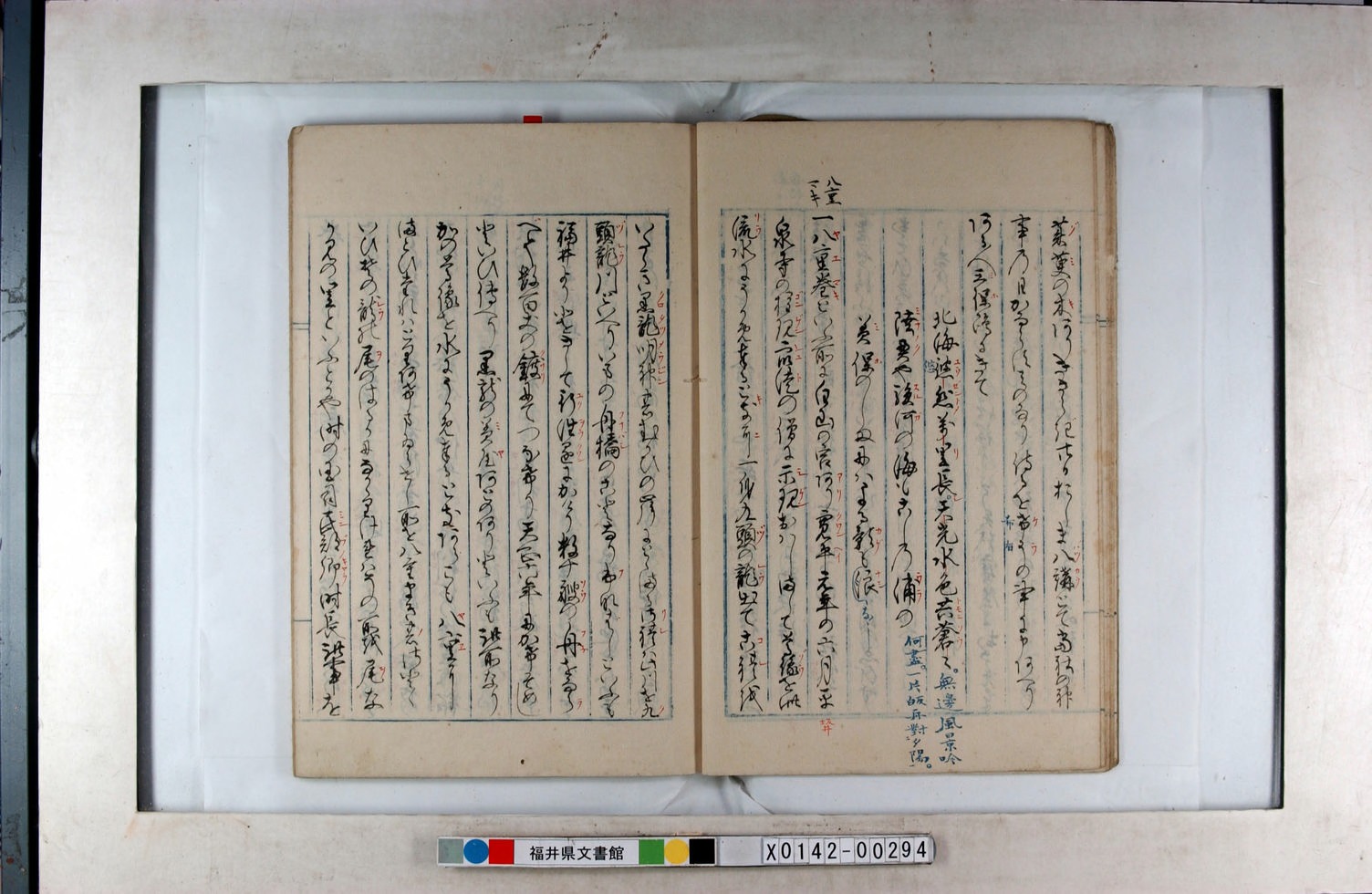

(11) 九頭竜

八重巻(やえまき)村(現福井市八重巻町)や九頭竜川の地名の由来譚。白山信仰では、九頭竜王は白山神(十一面観音)の仮の姿とされている。

八重巻(やえまき)村(現福井市八重巻町)や九頭竜川の地名の由来譚。白山信仰では、九頭竜王は白山神(十一面観音)の仮の姿とされている。

X0142-00294「帰雁記」山内秋郎家文書14-15コマ

八重巻(福井市)という所に白山宮がある。

寛平元年(八八九)六月、平泉寺の白山権現が僧侶たちの前に姿を変えて現れ、その尊像を川の水に浮かべられた。すると一つの身体に九つの頭を持つ九頭龍が現れて、この尊像を上にいただき、黒龍明神(福井市舟橋町)の向かい岸に留まった。そこで、この川を九頭龍川と呼ぶのである。(中略)

この尊像を水に浮かべられたとき、尊像は荒く編んだ「こもむしろ」でグルグル巻きにくるまれていたので、取り上げられた場所を八重巻の里といったのである。また、その龍の尾が、はるか彼方にまで長かったので、その場所を尾永見の里(大野市牛ヶ原)というのだとか。

一 八重巻といふ所に白山の宮あり、寛平元年の六月、平泉寺の権現、衆徒の僧に示現おハしまして、尊像を此流水にうかめ奉る、ときに一身九頭の龍出てこれをいたゝき、黒龍明神のむかひの岸にとゝまる、されハ此川を九頭龍川といへり、(中略)、かの尊像を水にうかめ奉るとき、あらこも八重にまとひたれハ、とりあけまゐらせし所を八重まきのさとゝいひ、その龍の尾のはるかになかゝりけれハ、その所を尾なかみの里といふとかや

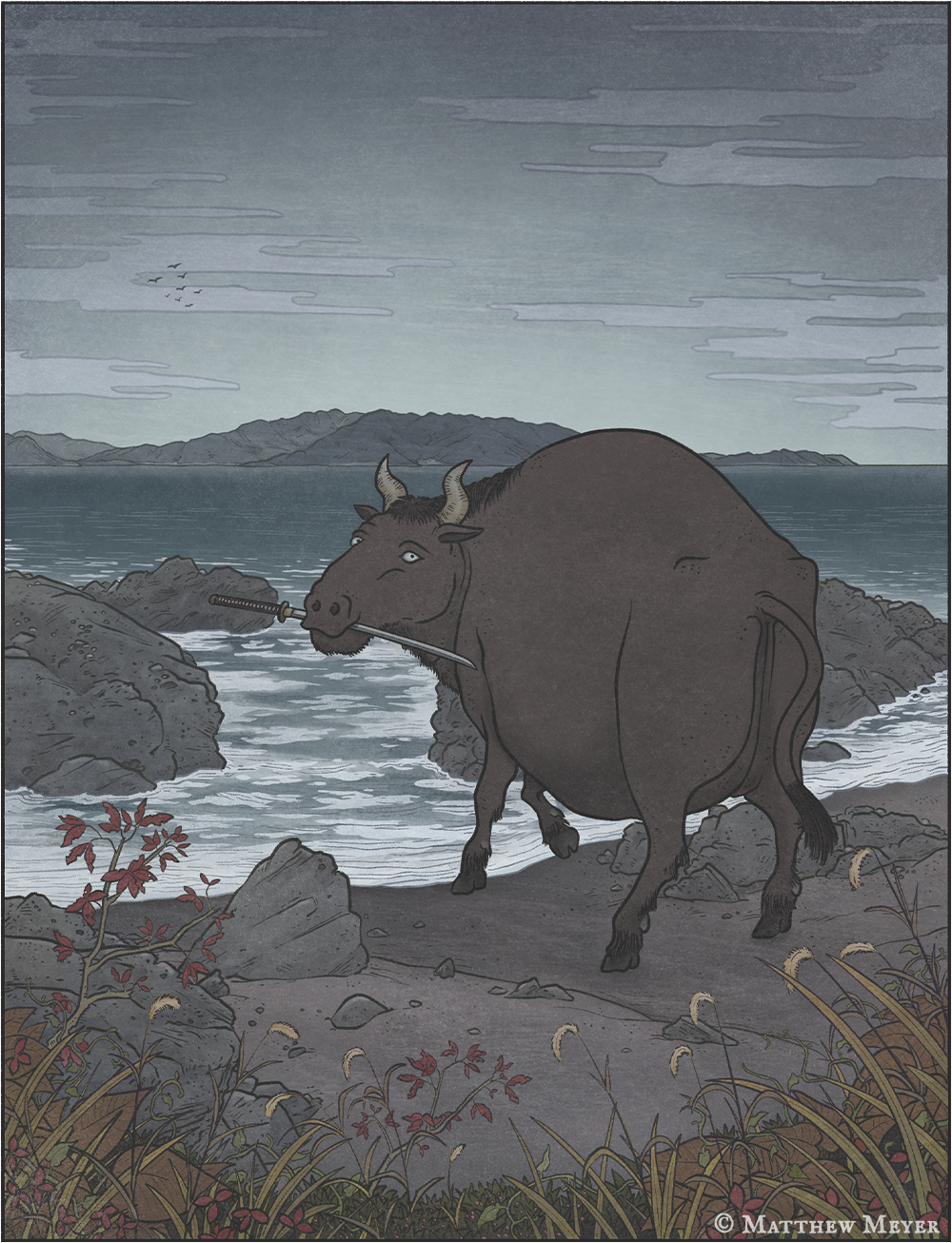

(12) 海中から来た怪牛

敦賀市横浜・剱(つるぎ)神社で1月4日に行われていた神事「宮の行い」では、怪牛退治の嚇しの呪文が唱えられていたという。

敦賀市横浜・剱(つるぎ)神社で1月4日に行われていた神事「宮の行い」では、怪牛退治の嚇しの呪文が唱えられていたという。

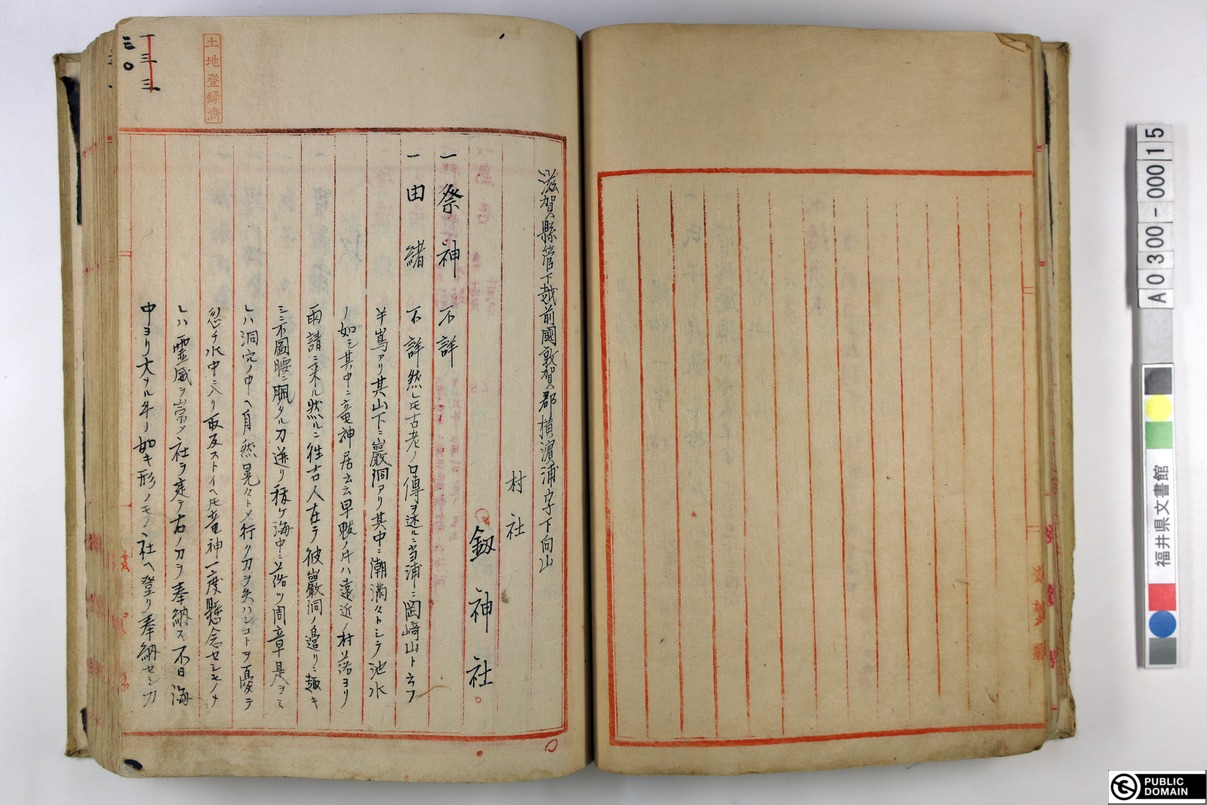

A0300-00015「福井県管下越前国敦賀郡神社明細帳」旧福井県庁文書60-61コマ

横浜浦(現敦賀市)に岡崎山という半島があり、その下には洞穴がある。中に潮が満々とたまって池のようであり、竜神が棲むとされる。日照りには、遠近から人びとが雨乞いに来た。

さて、昔ある男が、この洞穴の辺りに行った時、ふとしたはずみで腰の刀が飛び出し、海中に落ちてしまった。慌てて見ると、洞穴の中にひとりでに輝きながら落ちていく。刀を失うまいとすぐ水中に入って取り戻した。しかし、竜神がひとたび執着したものゆえ、霊威を崇めて、社を建てて刀を奉納した。数日して、海中から大きな牛のような形の者が社まで登ってきて、刀をくわえて海中に帰っていった。以来、一月四日の「宮の行い」では、牛を追い退ける儀式をして社に参詣するのである。

当浦ニ岡崎山ト云フ半島アリ、其山下ニ巌洞アリ、其中ニ潮満々トシテ池水ノ如シ、其中ニ竜神居云云、旱魃ノトキハ遠近ノ村落ヨリ雨請ニ来ル、然ルニ往古人在テ、彼巌洞ノ辺リニ趣キシニ、不図腰ニ佩タル刀迸リ抜ケ海中ニ落ツ、周章是ヲミレハ、洞穴ノ中ヘ自然晃々トシテ行ク、刀ヲ失ハンコトヲ憂テ、忽チ水中ニ入リ、取反ストイヘトモ、竜神一度懸念セシモノナレハ、霊威ヲ崇メ、社ヲ建テ右ノ刀ヲ奉納ス、不日海中ヨリ大ナル牛ノ如キ形ノモノ社ヘ登リ、奉納セシ刀ヲ噛ヘ、海中ヘ帰没セリ、夫ヨリ已来、今ニ一月四日ニ宮ノ行ヒト称シ、牛ヲ追退ケルノ旧式アリテ参詣スル也

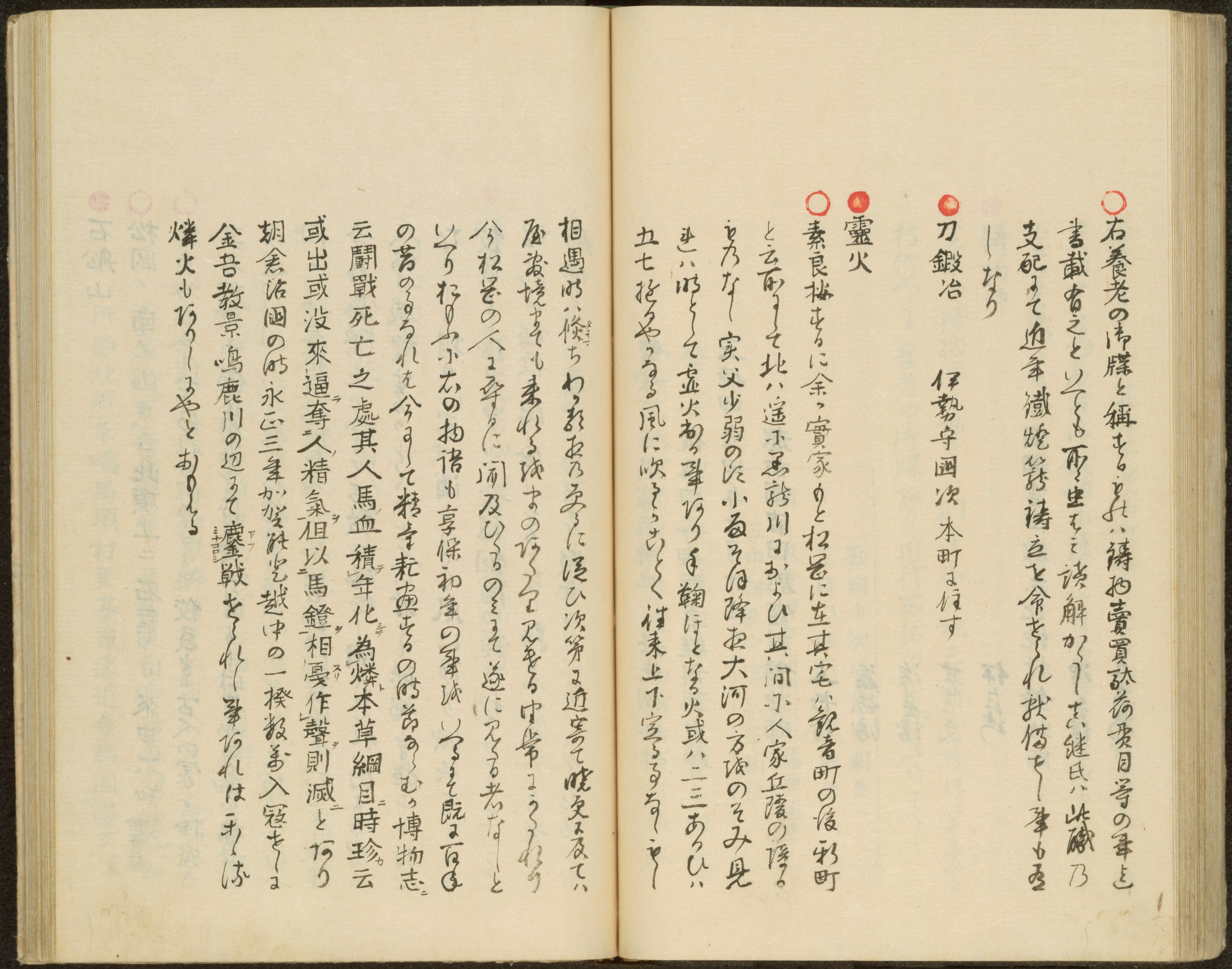

(13) 松岡の霊火

本資料の著者は、この霊火を、永正3年(1506)朝倉宗滴(そうてき)が加賀一向一揆を皆殺しにした際の「燐火」と推考している。

本資料の著者は、この霊火を、永正3年(1506)朝倉宗滴(そうてき)が加賀一向一揆を皆殺しにした際の「燐火」と推考している。

A0143-21215「越前国古今名蹟考 巻之七」松平文庫(当館保管)web公開画像なし

霊火 私、井上翼章(素良)はよく考えてみた。私の実家は、もとは松岡(現永平寺町)にあった。父が幼少の頃、小雨がしとしと降る夜、九頭竜川の方を遠く見やると、たまに霊火が出ることがあった。手鞠ほどの大きさの火が、二、三あるいは五、七など、ゆるやかな風に吹かれるように行き来し、ゆらゆらと上下が定まることもなかった。遭遇する時は、たちまちにそれとわかった。夜がふけるにしたがい、次第に人家に寄ってきて、夜明け時になると屋敷境まで来るのを目の当たりにしたと、父はいつも語っていた。今、松岡の人に尋ねると、聞いたことはあるというだけで、実際に見た者はいないという。(以下略)

●霊火

〇素良按するに、余か実家もと松岡に在、(中略)実父少弱の頃、小雨そほ降夜、大河の方をのそみ見れハ、時として霊火出る事あり、手鞠ほとなる火、或ハ二三、あるひハ五七ゆるやかなる風に吹るゝかことく、往来上下定る事なし、もし相遇時ハ倏ちわかる、夜の更るに従ひ、次第に近寄て、暁更に及てハ屋敷境まても来れるをまのあたり見ける由、常にかたれり、今、松岡の人に尋るに、聞及ひたるのミにて、遂に見たる者なしといへり、(以下略)

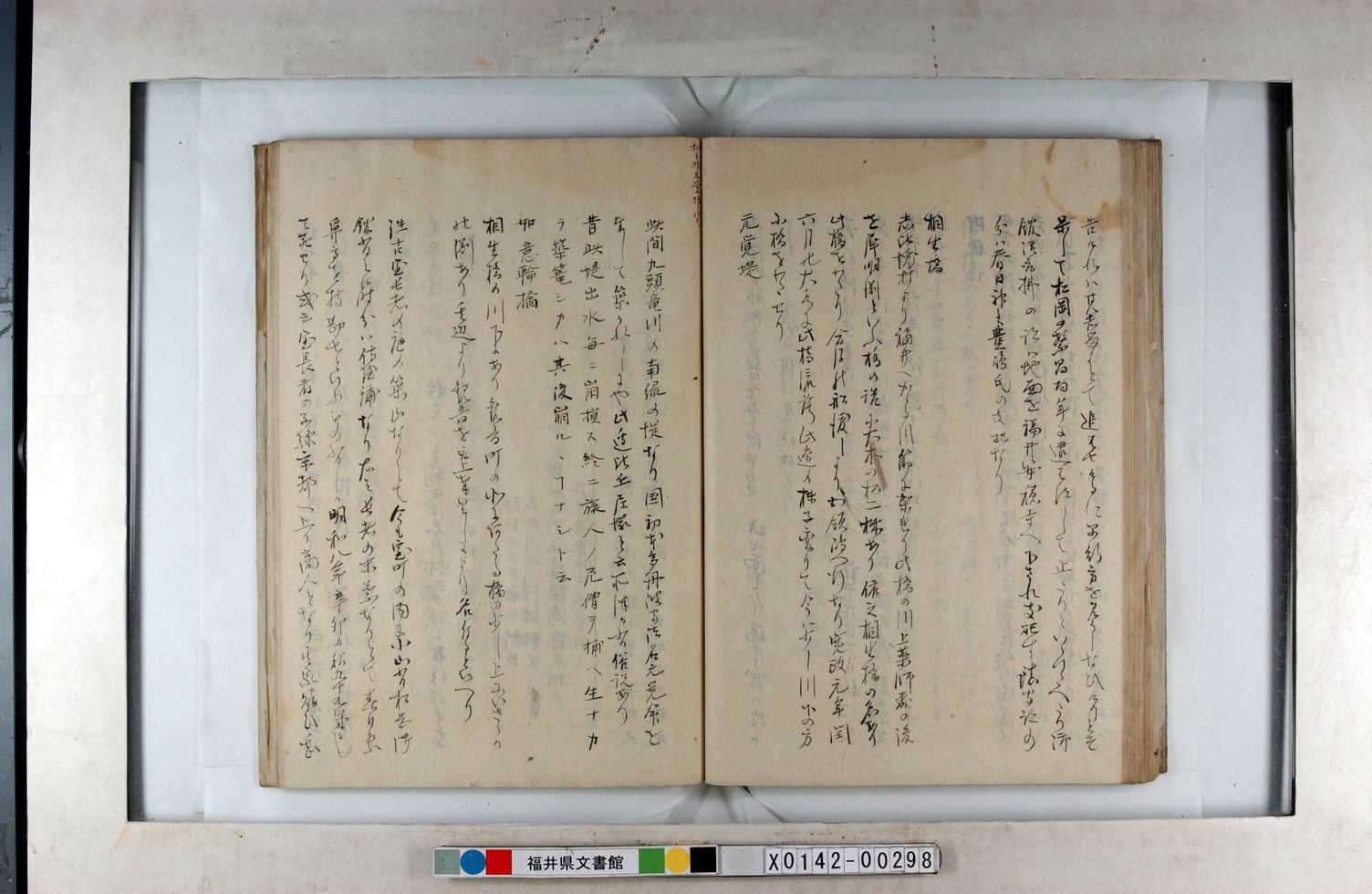

(14) 元覚堤の人柱

本多富正が九頭竜川左岸に築いた堤防は、その号にちなみ元覚堤(げんかくづつみ)と呼ばれた。大規模な工事にはつきものの伝説がここにも…

本多富正が九頭竜川左岸に築いた堤防は、その号にちなみ元覚堤(げんかくづつみ)と呼ばれた。大規模な工事にはつきものの伝説がここにも…

X0142-00298「越前国名蹟考 巻之七」山内秋郎家文書57コマ

元覚堤 九頭竜川左岸の堤防で、江戸時代の初め、本多丹波守富正(法名元覚)が命じて築造されたものだとか。この辺りに、比丘尼塚という塚があり、それについての俗説がある。

むかし、この元覚堤は、洪水になるごとに損壊した。そこで、とうとう旅人の尼を捕らえて、生きながらにして中に籠めて堤防を築いたところ、その後は崩れることはなかったという。

元覚堤

此間九頭竜川の南縁の堤なり、国初、本多丹波守法名元覚、命をなして築かれしにや、此辺比丘尼塚と云所つか有、俗説あり、昔此堤出水毎ニ崩損ス、終ニ旅人ノ尼僧ヲ捕ヘ、生ナカラ築籠シカハ、其後崩ルヽコトナシト云

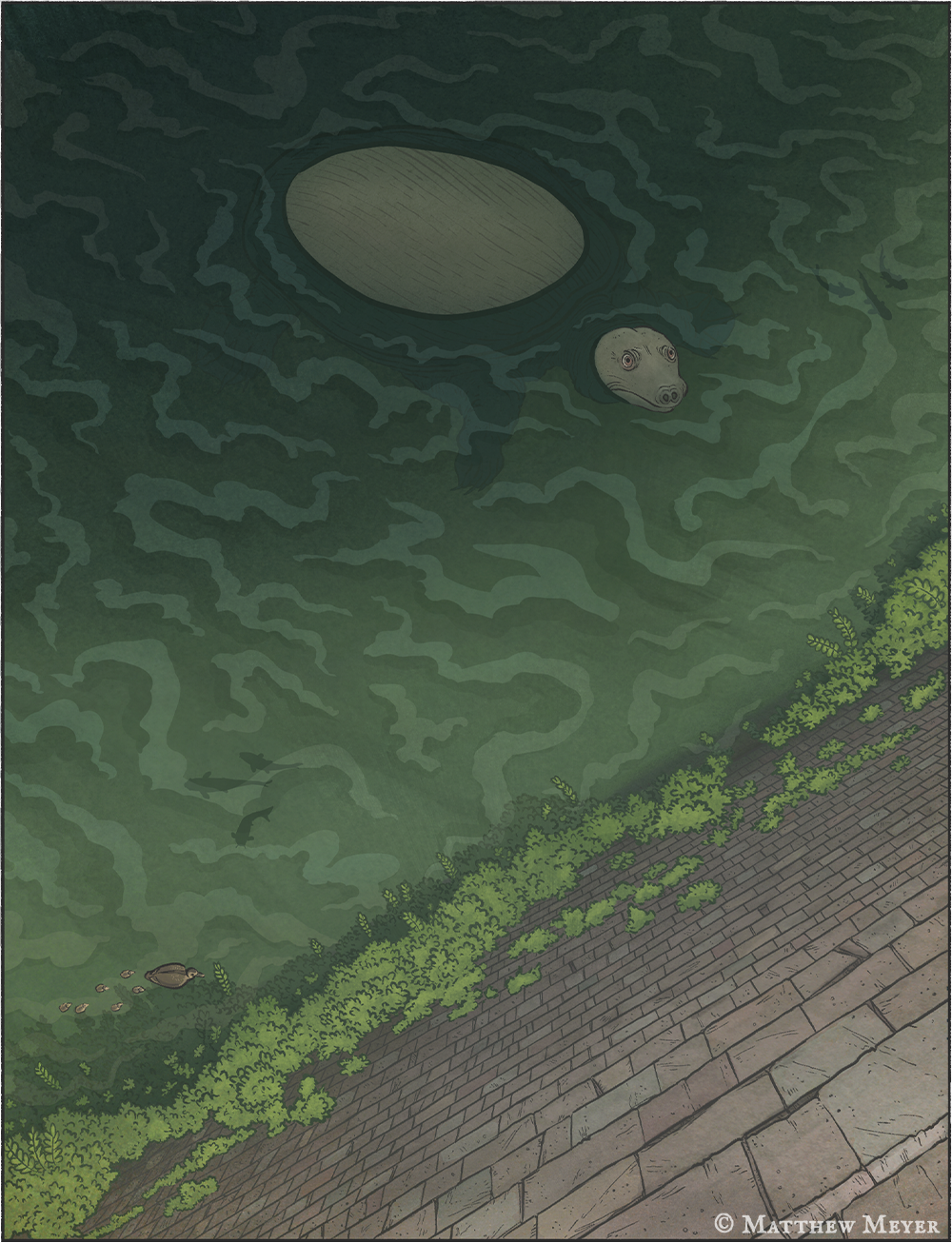

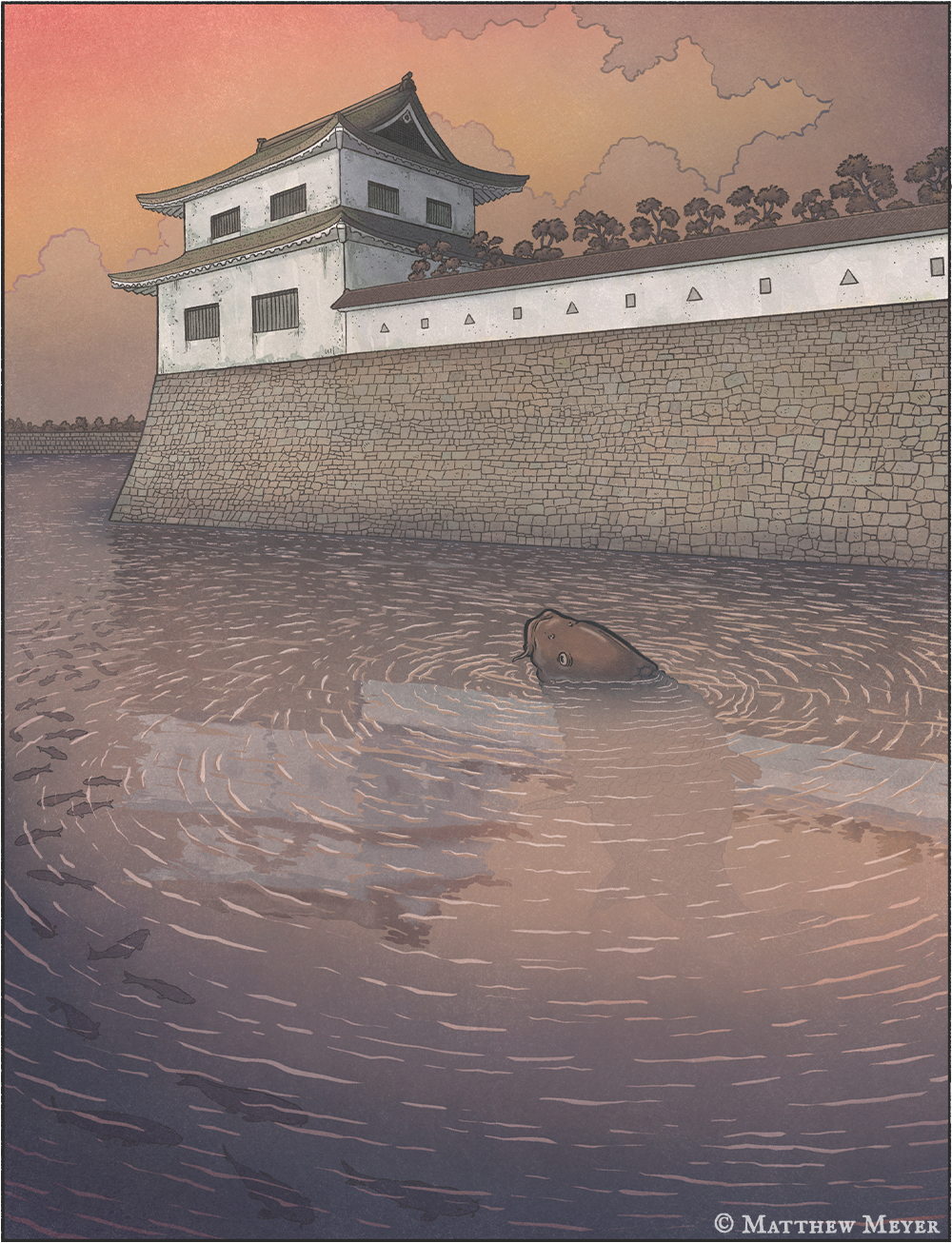

(15) 隅櫓下の巨大スッポン

福井城西北の隅櫓(すみやぐら)は幾度もの大火を潜り抜け、築城時の面影を残す怪異スポット。ここはこの世ならざるものが見える場所。

福井城西北の隅櫓(すみやぐら)は幾度もの大火を潜り抜け、築城時の面影を残す怪異スポット。ここはこの世ならざるものが見える場所。

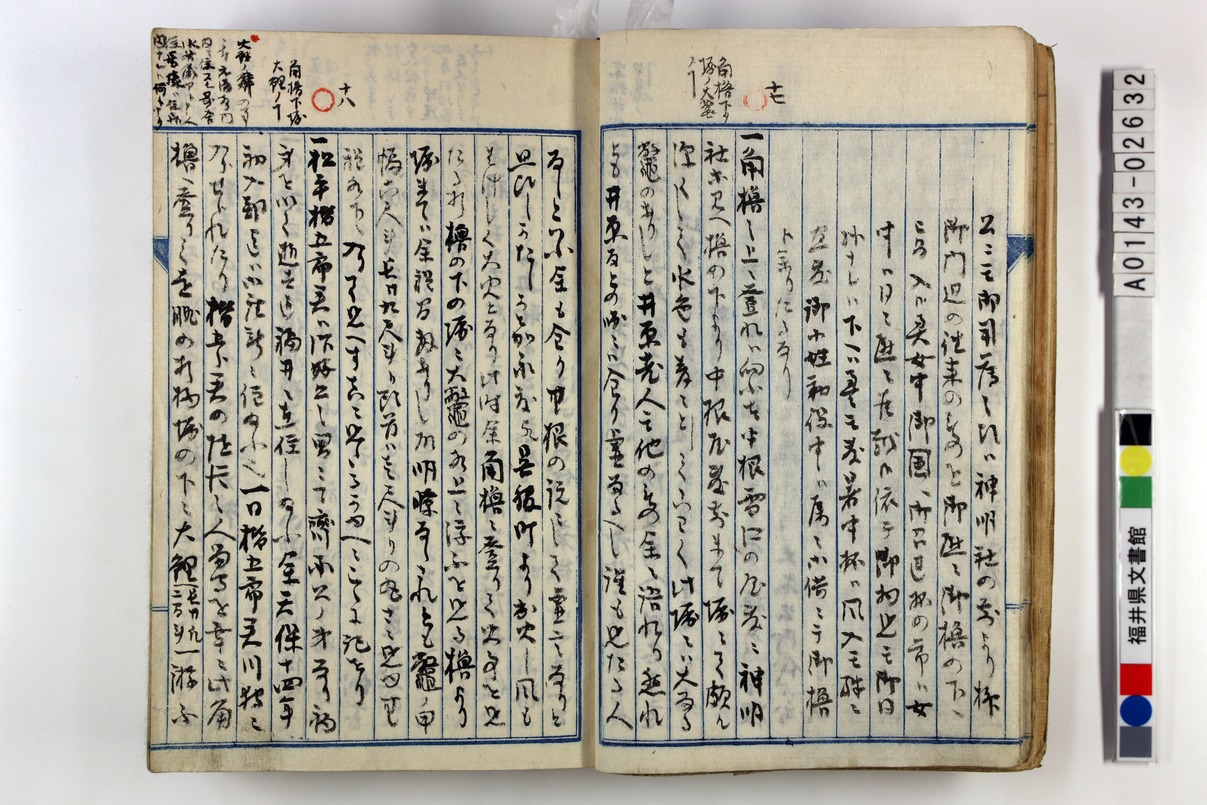

A0143-02632「真雪草紙」原本:松平文庫(当館保管)18コマ

福井城北西の隅櫓に登ると、その向こう側は中根雪江の屋敷、神明神社などが見える。櫓の下から中根の屋敷前までの堀はとても深く、水の色も青々として恐い感じがする。

この堀には巨大なスッポンがいると、井原源兵衛老人やその他の者が私に語っていた。しかしながら、井原の話によれば、それはまったくの嘘であり、誰も見た人はいない、とのことであった。私もそれはまったくの事実無根の説であり、虚言だと思っていた。

ところが、たしか嘉永(一八四八~五四)のことだったか、呉服町から出火し、風が激しかったため大火になることがあった。この時、私はこの櫓に登って火事を見ていた。すると、下の堀で、巨大スッポンが水上に浮かび上がるのを見た。櫓から堀まではずいぶん距離もあるため、はっきりとはわからないが、甲羅の幅は六尺ばかり(約一・八メートル)、長さは九尺ばかり(約二・七メートル)、頭は一尺ばかり(約三〇センチ)の丸さに見えた。しばらくして水の下に入って行って見えなくなった。

本当に見たから、ここに記すのである。

一 角櫓之上ニ登れハ、向ふは中根雪江の屋敷ニ神明社等見へ、櫓の下より中根屋敷前まて堀ニて、頗ル深くして水色も青々としてこわく、此堀ニハ大なる鼈のありしと井原老人其他のもの余ニ語れり、然れとも、井原なとの咄ニハ全ク虚なるへし、誰も見たる人なしといふ、余も全く無根の説ニして虚言なりと思ひしか、たしか嘉永度歟、呉服町より出火し、風もはけしく大火となり、此時、余角櫓ニ登りて火事を見たる折、櫓の下の堀ニ大鼈の水上ニ浮ふを見る、櫓より堀まてハ余程間数ありし故、明瞭ならされとも、鼈ノ甲幅六尺斗、長サ九尺斗り、頭首ハ壱尺斗りの丸さニ見ゆ、無程水下へ入りて見へす、真ニ見たるかゆへニこゝに記せり

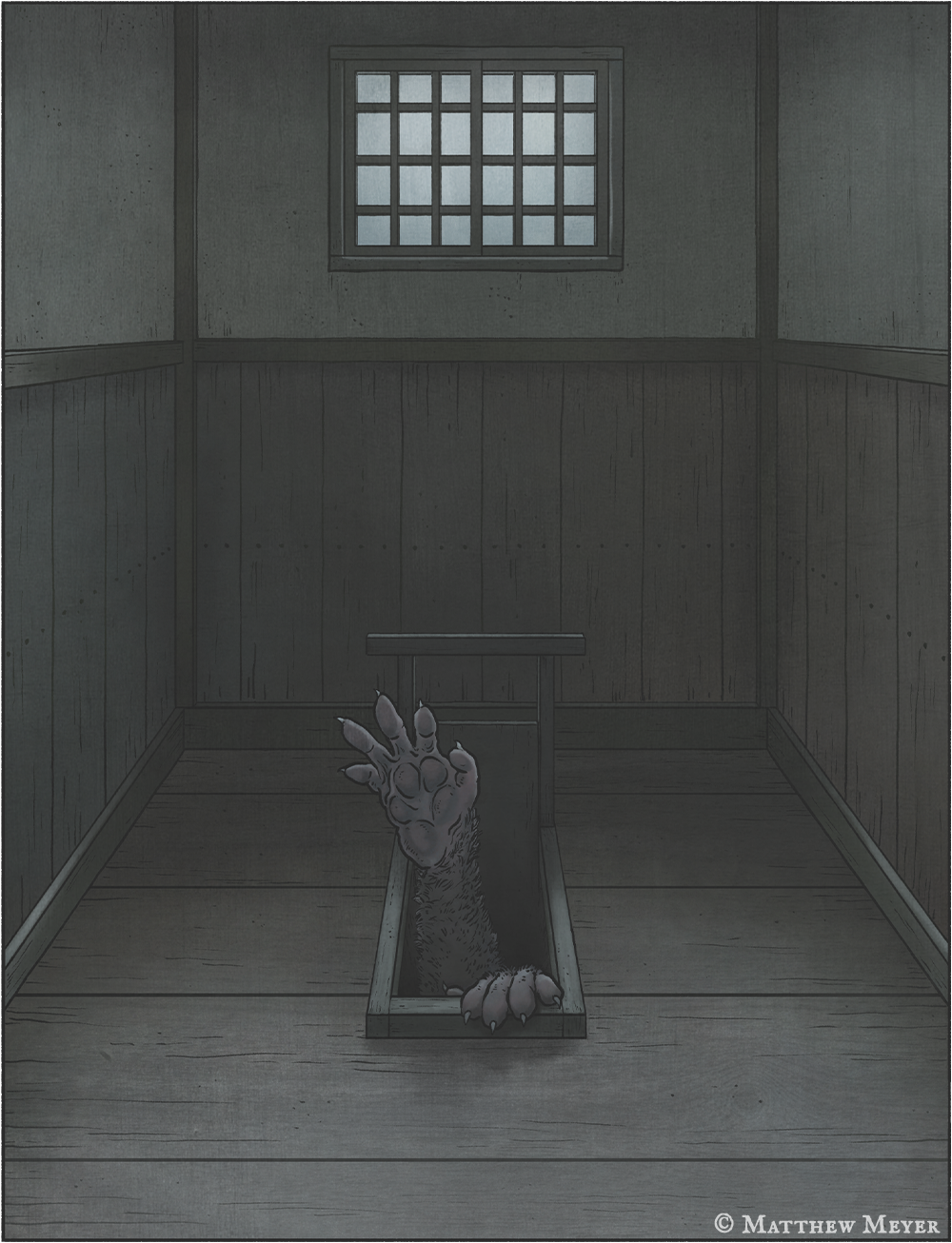

(16) 老カワウソの手

便所から出た手が尻を撫で、切り落された腕を取り返しに来る怪談は各地に伝わる。腕の主は河童が一般的なようである。

便所から出た手が尻を撫で、切り落された腕を取り返しに来る怪談は各地に伝わる。腕の主は河童が一般的なようである。

A0143-02735 「謾録」(松平文庫、当館保管)18-19コマ

この水野源七が、福井城三の丸北御門の前、今は笹川藤内の屋敷になっているところに住んでいた時のこと、源七の妻がある夜、便所へ行ったところ、毛の生えた手が尻を撫でてきた。大いに驚いて、源七にこのことを話したところ、源七はすぐに脇指を抜いて、夜な夜な便所に行って待ち構えた。

再びある夜、尻を撫でてきたところを、しっかり手を捉えて脇指で切り落とし、よくよく見ると、それは老いたカワウソの手であった。

それから、そのカワウソがやってきて、イタズラを詫びて嘆き、「手を返してください」とお願いしてきた。しかし、「願いをかなえることはできない」といって返さなかったところ、「それならば、三つの謝礼をいたします。一つめは、客が来る前夜に、人数を書き付けて、台所の柱に張り置いてください。人数分の肴を献上いたします。二つめは、子孫が水難にあうことはありません。三つめは、骨継ぎの妙薬をお教えします」と言ってきたので、源七は手を返してやった。

それからは客があるごとに肴を持ってきて置かれていたが、後に貸した皿を下女が誤って割ってしまったので、その後は持ってくることはなかった。妙薬の方法も失われ、川立ちの守(水難除けのお守り)だけは今でも人に頼まれれば出して見せている。

一 此水野源七、三の丸北御門前、今笹川藤内屋敷に住ける時、妻女、或夜閑所へ行たりけるに、毛生たる手にて尻をなてにけり、大におとろき、源七にかくと言けれハ、源七、夫よりわきさしをぬきもふけ、夜〳〵雪隠に行てこゝろみしに、又或夜、尻をなてけるを、しかととらへ、脇指にて切放し、能々見れハ老獺の手なり、夫より彼獺来りて詫なけき、手を返し給われと願しかと、かなふましきとて返さざりけれハ、さあらハ三色の謝礼をなし可申、壱ツにハ客の有前夜、客人の数を書付、なかしの柱に張置給へ、肴を奉らん、器物もかし奉らん、弐ツにハ、子孫水難有へからす、三ツにハ、骨継の妙薬を教へまいらせんと申せしまゝ、手を返してけり、夫よりきやくの有毎に肴を遣し置けるか、後にかしける皿を下女あやまりてわりけれハ、其後ハ持来らす、妙薬の法も失ひ、川立の守斗ハ今も人の乞にまかせて出すなり、(以下略)

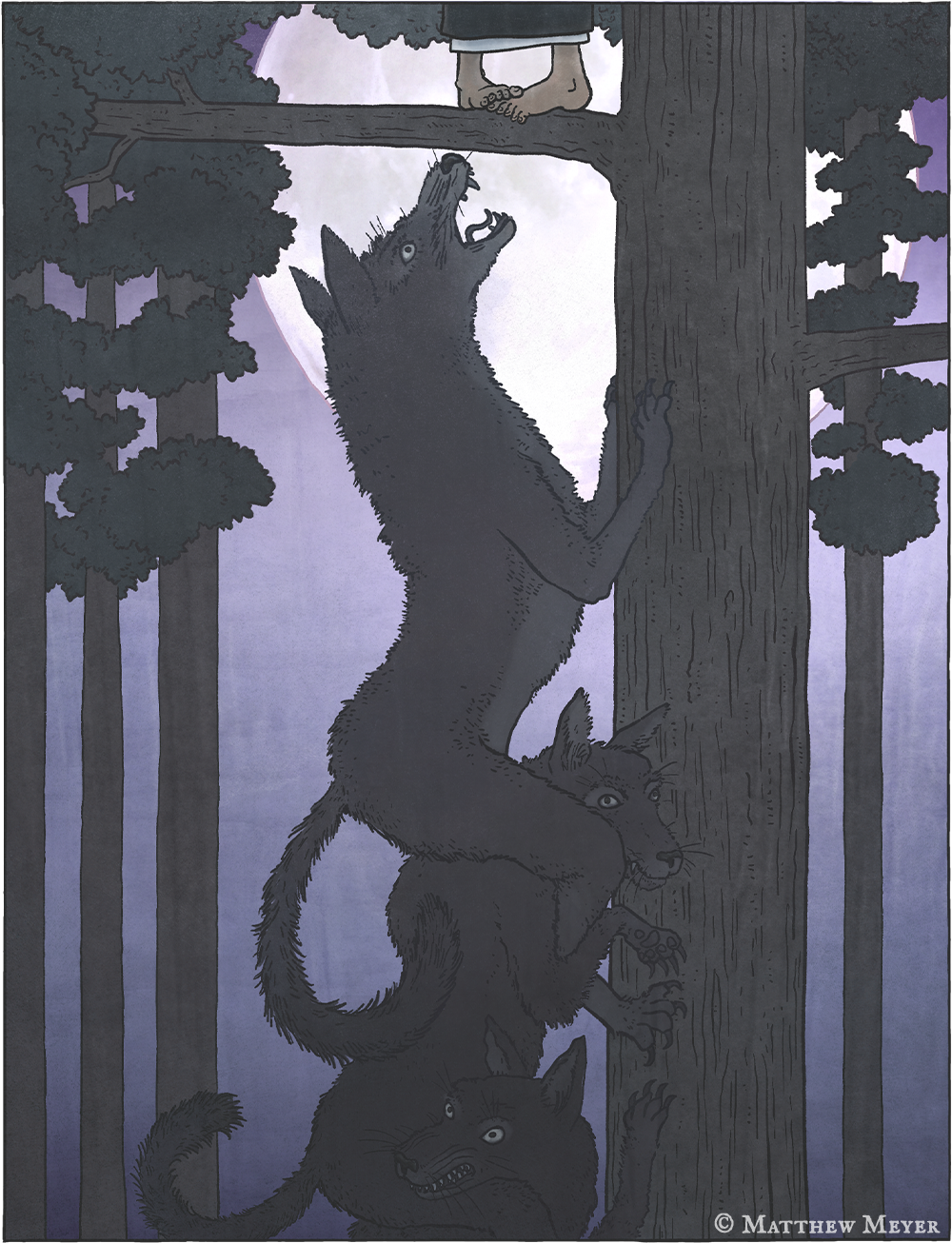

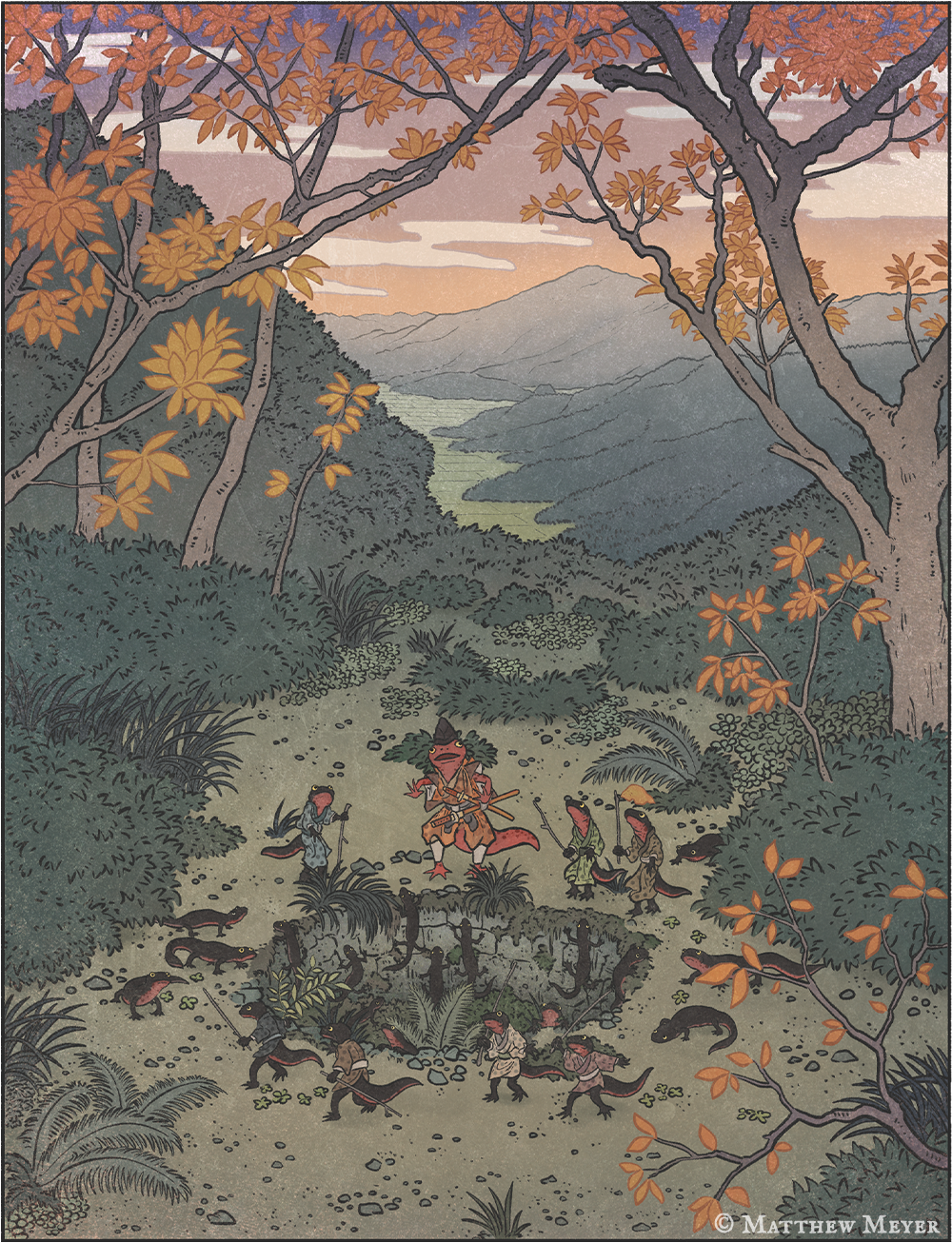

(17) 孫右衛門が嬶

狼が肩車で梯子をつくって人間を襲う「狼梯子」の話は、高知・島根・新潟など各地に伝わり、「千疋狼」とも呼ばれている。

狼が肩車で梯子をつくって人間を襲う「狼梯子」の話は、高知・島根・新潟など各地に伝わり、「千疋狼」とも呼ばれている。

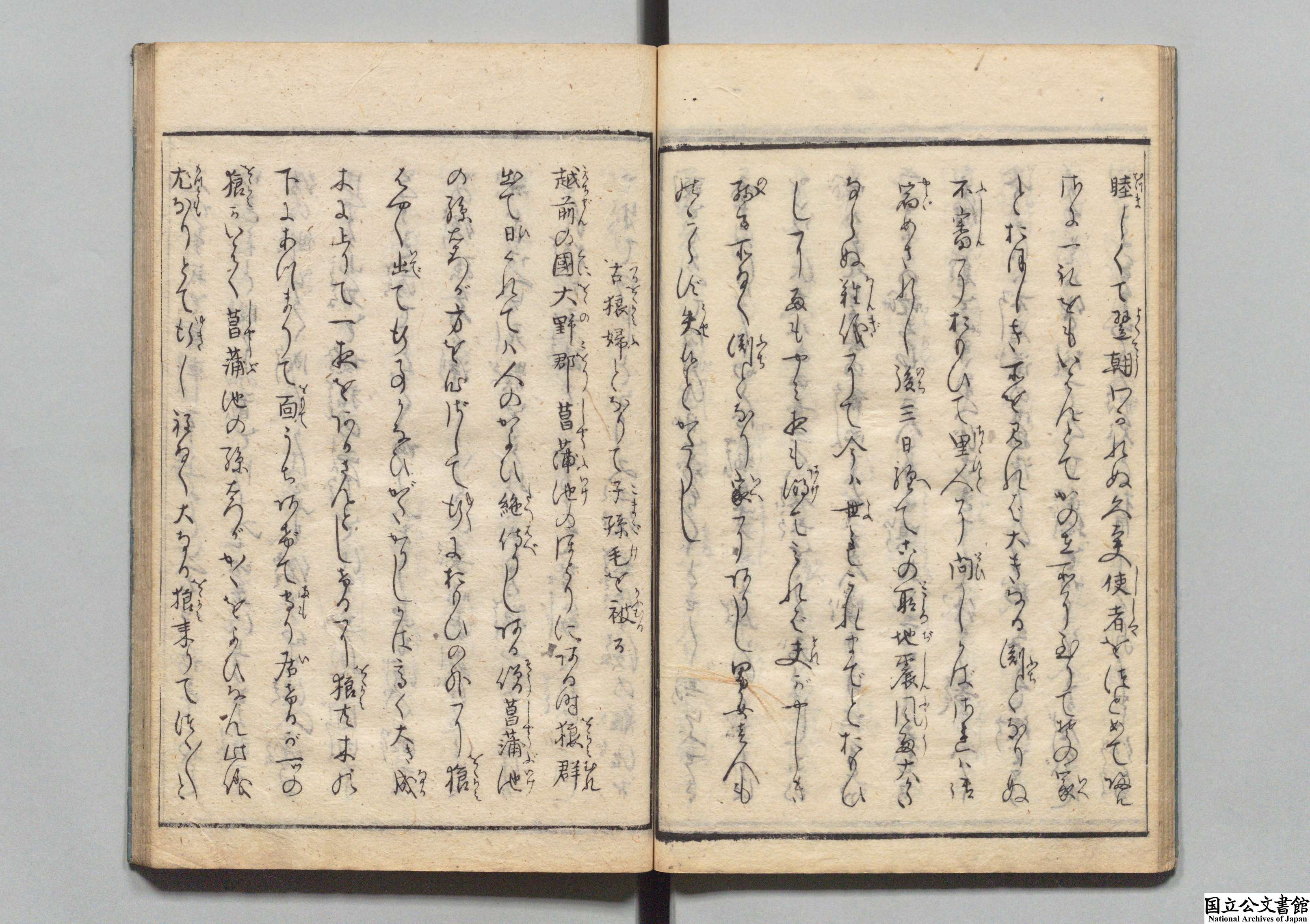

「新著聞集 奇怪篇第十」原本:国立公文書館蔵内閣文庫24-25コマ

古狼、人間の女となり、子孫に毛が生えたこと

越前国大野郡菖蒲池村(現大野市)の辺りに、ある時、狼が群れて出たため、日が暮れてからの人の通りが絶えた。

ある僧が、菖蒲池村の孫右衛門の家を目指して行くうち、思いのほか早い時間に狼が出てきたため、それ以上先に進めなくなってしまった。そこで高くて大きな木に登って一夜を明かそうとした。すると、狼どもは木の下に集まって、顔を高く持ち上げ、木の上を見つめるうち、一匹が「菖蒲池の孫右衛門の嬶(かか)を呼ぶとよい」と言った。それを聞いたほかの狼は「それはもっともなことだ」と言ってどこかへ行った。

しばらくすると大きな狼がやって来て、よくよく木の上を見上げ、「我を肩車にして上げよ」と言った。「よしきた」と、狼たちは我も我もと股に首を差し入れ、次第にその大きな狼を持ち上げていった。

すでに側近くまで来たので、僧は身も縮こまり、心も消え入るあまり、小刀を抜いて、一番上の狼の真ん中を突いた。すると同時にくずれ落ちて、狼たちはみなどこかに行ってしまった。

夜がようやく明けて、僧が孫右衛門の家に行くと、同家では妻が昨夜死んだといって騒いでいる。死骸を見ると、それは大きな狼であった。この家では子や孫に至るまで、背筋には狼の毛がびっしり生えていたとのことだ。(以下略)

古狼、婦となりて子孫毛を被る

越前の国大野郡菖蒲池のほとりに、ある時、狼群出て、日くれてハ人のかよひ絶侍りし、ある僧、菖蒲池の孫右衛門が方を心ざして行に、おもひの外に狼はやく出て、行事かなひがたかりしかば、高く大き成木に上りて、一夜をあかさんとしけるに、狼共、木の下にあつまりて、面うちあげて守り居けるが、一ツの狼かいはく、菖蒲池の孫右衛門がかゝをよひなん、此儀尤なりとて行し、程なく大なる狼来りて、つく〳〵と見あげ、我を肩車に上よといへば、コソあれと、我もワれもと股に首をさし入レ、次第に上ケける、既に僧の側ちかく成しかは、身も縮り、心も消入ル余りに、さすが小刀を抜、狼の正中をつきければ、同時にくずれ落て、ミな〳〵帰りにけり、夜も漸く明て、かの僧、孫右衛門が許にゆくに、妻、昨夜死けるとて騒ぎあへる、死骸をミれば、大なる狼にてそ有ける、その狼か子孫に至るまで、背筋に狼の毛ひしと生てありしとなり、又、土佐岡崎か浜の鍛冶がかゝとて、是に露たがハさる事あり

(18) ぼた餅化物

床下の声は何者の仕業?タヌキ、キツネ、ネコ、イタチ、カッパ、カワウソ、ウゴロモチ(モグラ)いずれでもない。ならば…

床下の声は何者の仕業?タヌキ、キツネ、ネコ、イタチ、カッパ、カワウソ、ウゴロモチ(モグラ)いずれでもない。ならば…

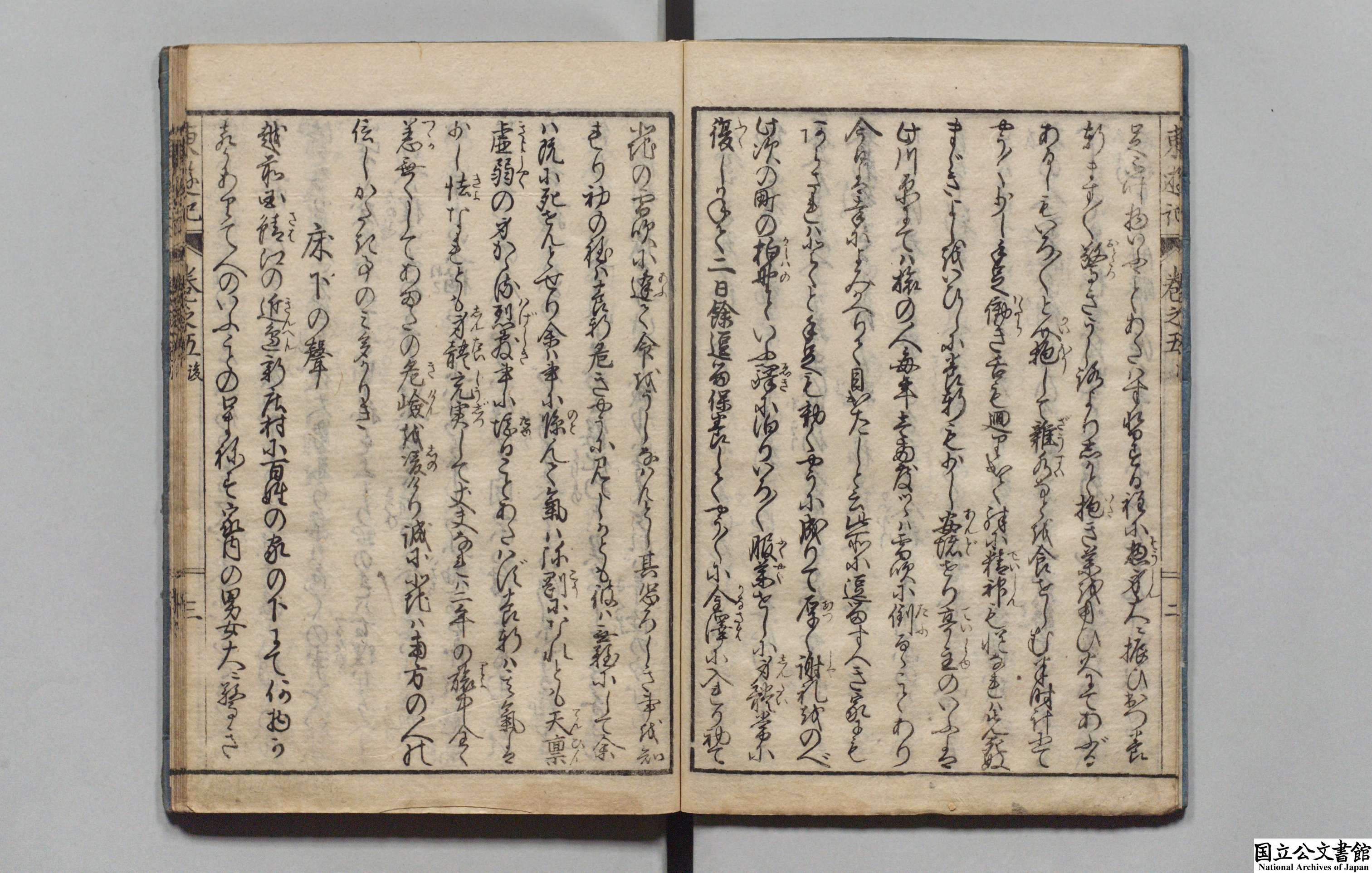

「東遊記 後篇五」原本:国立公文書館蔵内閣文庫4-5コマ

床下の声

越前国鯖江城下の近辺、新庄村(現鯖江市)の百姓家の床下で、何物かの声がして、人がしゃべることを口真似してきた。家中大いに驚いて、急いで床板をはがして見るが、何も見つからない。また、床板をふさいで、人々がしゃべりだすと、どんなことでも床下から口真似の声が聞こえてきた。

しだいに村中の評判となり、若者たちが毎晩大勢やってきてこの家に集まり、いろいろな事をしゃべると、どれも床下のものが口真似してきた。若者が床上から「おのれは古狸であろう」と聞くと、床下からは「狸ではない」と答えてくる。「しからば、狐であろう」と問うと、「狐でもない」と答える。「猫か」と言えば、「ちがう」と言う。「鼬(いたち)!」、「河太郎(かっぱ)!」、「獺(かわうそ)」、「鼹鼠(うごろもち=もぐら)!」など、いろいろな名前を思いつくまま問いかけると、「そのどれでもない」と答える。「ならば、おのれは、ぼた餅であろう」と言うと、「たしかに、ぼた餅である」と言った。それからは「ぼた餅化物」と名付けて、その近辺では大評判となった。

このことが城下にまで伝わったため、奇怪の事として、調査の役人が大勢この村にやってきた。ひと晩、この家にいて、試してみるが何の声もしない。しかし、役人が帰ってしまうと、翌晩からはまた声がして、いろいろな事をしゃべる。その後も何度も役人がやって来たが、その晩は、一度もしゃべらない。そのため、どうすることもできず、そのまま打ち捨てておいたが、一か月ほど経った後から、何の声も聞こえなくなり、怪事は止んだ。何者のしわざということもわからず、どのようにしたら止まったかということがあるわけでもなく、自然とおさまったとのことである。

床下の声

越前国鯖江の近辺新庄村に百姓の家の下にて何物か声ありて人のいふことの口まねす、家内の男女大ニ驚き、急に床板を引明て見るに、何事も見へず、又床をふさぎ、人々物いふ時は何事にても床の下より口まねす、後にハ村中の沙汰となり、若き者共、毎夜大勢来り集り、色〳〵の事をいふに、皆々床の下にても口まねす、上よりおのれハ古狸なるへしといへハ、狸にはあらずといふ、然らバ狐なるべしといふに、狐にもあらずといふ、猫かといふに、然らずといふ、鼬、河太郎、獺、鼹鼠など色〳〵の名を出るに任せて問ふに、いづれにもあらずと答ふ、然らハおのれハぼた餅なるべしといひしに、なる程ぼた餅なりといふ、それよりぼた餅化物と異名して、其近辺大評判に成れり、此事城下に聞へけれバ、奇怪の事なりとて吟味の役人大勢来り、一夜此家に居て試るに何の声もせす、役人帰れハ其翌夜ハ又声ありて、いろ〳〵の事をいふ、其後も毎度役人来りしかと、其来れる夜は壱度も物を言ハす故にせんかたなくて、其まゝに打捨置しか、壱月バかりして、其後は何の声もなく、怪事ハ止にけり、何の所為といふことも知れす、いかにしてやミたりといふことも無くて、おのつから治りぬ

(19) イモリの妖

舞台は杣山(そまやま)城跡(現南越前町)。山中の庵を訪れる12~15センチほどの小さな人間たち。その正体は南北朝時代にさかのぼる…

舞台は杣山(そまやま)城跡(現南越前町)。山中の庵を訪れる12~15センチほどの小さな人間たち。その正体は南北朝時代にさかのぼる…

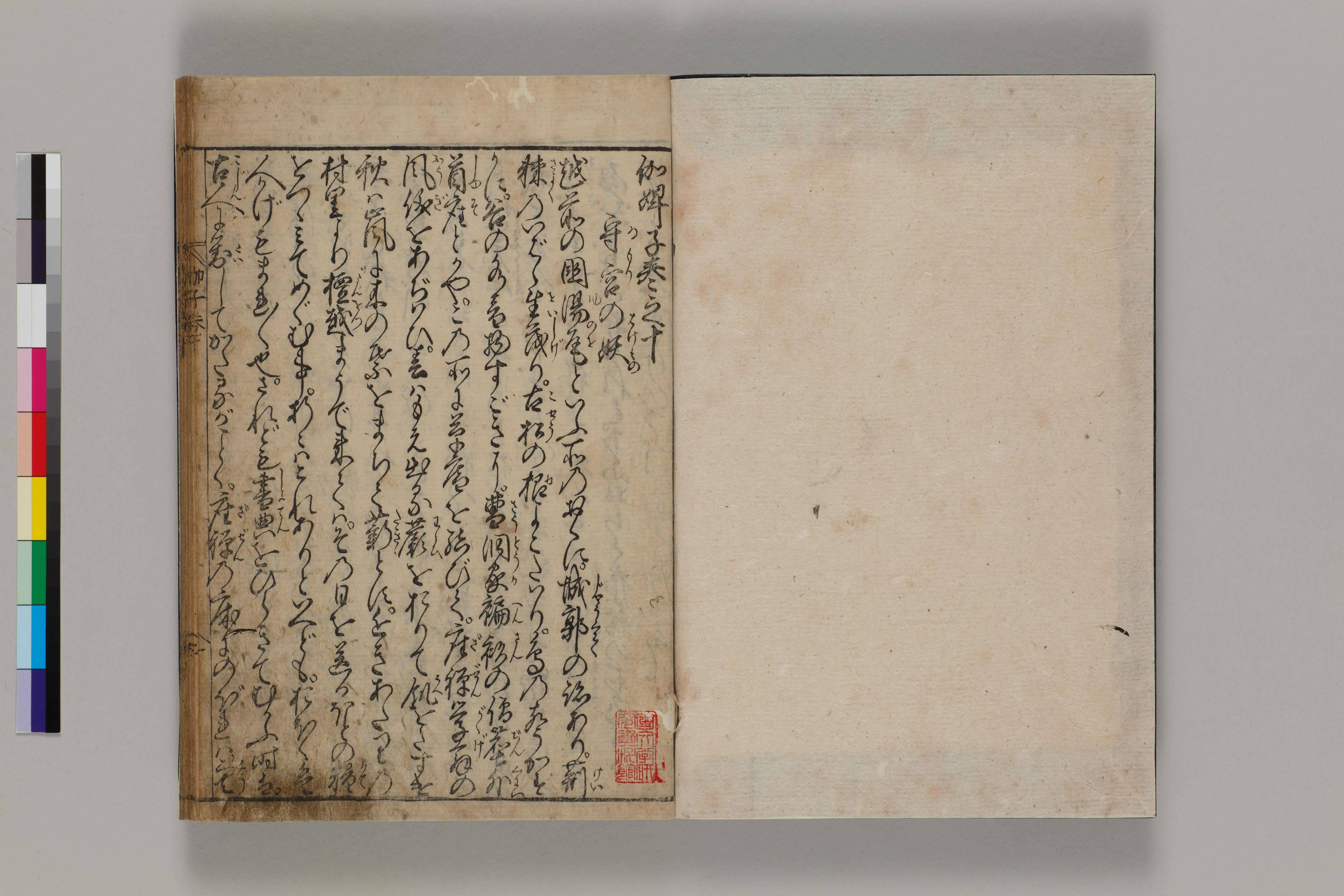

「伽婢子 巻之十」原本:国文学研究資料館蔵269-276コマ

守宮の妖(ばけもの)

越前国湯尾(現南越前町)という所の奥に城跡がある。いばらが生い茂り、古い松の根が横たわり、鳥の声かすかに聞こえ、谷の水音が非常に気味悪い。

曹洞宗の僧・塵外首座という人物が、この場所に草庵を結んでいた。(中略)ある夜のこと、首座は灯りをつけて机によりかかり、「伝灯録」という書物を読んでいた。すると、身長わずか四、五寸ほど(一二~一五センチ)の人間が、黒い帽子をかぶり、細い杖をついて現れた。そしてアブの鳴くような小さな声で、「わたしは今ここにやって来たが、この庵の主人はいないのか。物言う人もなく、静かで寂しいことだ」などと言う。首座は元来、心が落ち着いていて、物ごとに動じない性質なので、これを見聞きしても、驚いたり恐れたりしなかった。するとその化け物は怒り出して、「わたしは今、客人としてやって来たというのに、無礼で物さえ言わないとはおもしろくない」と言って、机の上に飛び上がってくる。首座は扇を手に取って、この化け物を打ち落としてしまった。化け物は「乱暴なふるまい、覚えておれ」と大きな声で叫びながら、門から出て姿を消してしまった。 (中略)

今度は、身長、五、六寸ほど(一五~一八センチ)の人間が、腕まくりにひじを張り、手には杖を持って、一万人ほど走ってきて、蟻のように集まり、首座を杖で打ってきた。首座は夢をみているように思われたが、痛むことは言いようがないほどである。その中の一人、赤い装束を着て、烏帽子をつけた者が大将かと見える。後ろに控えて命令を下し、「僧侶よ、早くここから出て去れ。去らなければ、お前の目・鼻・耳を傷つけるぞ」と言うと、七、八人が首座の肩に飛び上り、耳と鼻に食いついてきた。首座はこれを払い落して、門外に逃れ出た。

(中略)

あまりの不思議さに、南の丘の門のあたりをたずねてみると、まったく何の跡もない。東の方の少し高い丘のところに穴があって、イモリが多く出入りしている。怪しく思って、人を多く雇ってここを掘らせると、だんだんと底が広くなっており、一丈(約三メートル)ばかり掘り進めると、イモリが集まっていて約二万匹もいた。その中でも大きなものは、体長が一尺(約三〇センチ)ほどあって、色が赤い。これがすなわちイモリの王であろう。

村人の中の一人の翁が進み出て次のように語った。「そのむかし、瓜生判官という武勇の人がいた。この場所に城を構えて、一時期この辺りを従え、脇屋義治の権勢になびいた。そのもとをたどると、判官の弟に義鑑房という僧がいた。義治を見て、極めて無類の美童だったので、これに愛念を起こして、兄の判官にも勧めて、義兵を挙げたが、ついに本意を遂げることができずに討ち死にしてしまった。義鑑房の亡魂がこの城に残ってイモリとなり、城の井戸の中に棲んでいたが、年経て後、その井戸も崩れたと言い伝えられている。さては疑いなく、井戸にいたイモリが、今この化け物になったと思われる。早く取り払わないと、重ねてまた禍いがあるだろう」と。これを聞いた塵外首座は、一紙に次の文を書いた。

(中略)おまえは当時、仏教の僧侶であった。それがある日、突然に男色に目がくらみ、遂には仏道の修行を捨てて、武勇を励まし、悩み苦しんで、死してからは地を這う虫となってしまった。(中略)はやく心を改めて、正しい道にむかい、生まれ変わって元の心に戻れ。

このように首座が読み上げると、これに感じいったのだろうか、数万のイモリはみな一斉に死に倒れてしまった。人々はみな不思議に思い、ただこのまま捨てておいてはならないと、柴を積んでイモリの死骸を焼いて灰にして、墳丘を築いてしるしとした。それ以後、二度とこのような怪異が起こることはなかった。

守宮の妖

越前の国湯尾といふ所のおくに城郭の跡あり、荊棘のいばら生茂り、古松の根よこたハり、鳥の声かすかに、谷の水音物すごきに、曹洞家褊衫の僧塵外首座とかや、この所に草庵を結びて、座禅学解の風儀をあぢハひ、春ハもえ出る蕨をおりて飢をたすけ、秋ハ嵐に木の葉をまちて薪とす、近きあたりの村里より、檀越まうで来てハ、その日を送るほとの糧をつゝミてめぐむ事、折々ハこれありといへども、おほくは人かげもまれ〳〵也、されども、書典をひらきてむかふ時は、古人に対してかたるがことく、座禅の床にのぼれハ、空(以下略)

(20) イッパクの霊

隅櫓の幽霊の怪談をお雇い外国人グリフィスが記録。松平忠直(一伯(いっぱく))の愛妾・一国女(いっこくじょ)の幽霊と思われるが、混同がみられる。

隅櫓の幽霊の怪談をお雇い外国人グリフィスが記録。松平忠直(一伯(いっぱく))の愛妾・一国女(いっこくじょ)の幽霊と思われるが、混同がみられる。

「A Daimio’s Government」福井大学附属図書館画像提供 3-4コマ

「大名政府」

(中略) 福井城西北隅にある隅櫓は、苔むして、草が生い茂り、常に閉ざされていて、イッパクの霊が潜んでいる場所とされていた。そして、誰もこの中に入ってはいけないと言われていた。

数年前、藩主の子(松平楷五郎ヵ)が、強くて勇ましい藩士をそこに送り込んで、この陰気な場所を夜の間監視させたという。長い間待っていると、真夜中に美しい女性がこの隅櫓から出てきて、湿って生い茂った城壁に向かった。この時、彼女は「自分はイッパクの霊である」と言い、「もし、自分を見たことを誰かに話したら、お前はすぐに死ぬだろう」と言った。そして、その藩士は、彼女の背中が醜いぬめりのある怪物のものであることを知ることになる。

翌朝、藩士は勇猛果敢に自分の体験を主人に報告した。しかし、その数週間後に彼は死んでしまった。人びとや子どもたちは、彼の死は霊の忠告を無視したためだと考えた。

(前略) One mossy and overgrown part of Fukui Castle, kept always closed, was pointed out to me as the place where the ghost of Ippaku lurked. No one durst enter this. A few years ago, the people said, the prince sent a strong brave man to watch this gloomy nook at night. After long waiting, he saw at midnight, a lovely woman emerge from the tower, and face the damp and overgrown ramparts. Passing him, she said that she was the spirit of Ippaku, but that if he told anyone that he had seen her, he would shortly die. He then perceived her back was that of a hideous, slimy monster. The next morning, with loyal bravery, he related his experiences to his prince. A few weeks afterwards, he died. The common people and children believed that his death was caused by the spirit whose caution he had disregarded.

(21) 抜け首

ろくろ首は首が伸びるが、抜け首は胴体から抜けた首が浮遊する。女性の例が多く、魂が抜け出たものと説明されている。

ろくろ首は首が伸びるが、抜け首は胴体から抜けた首が浮遊する。女性の例が多く、魂が抜け出たものと説明されている。

「曾呂利はなし 巻第一」原本:東京都立図書館蔵 7-8コマ

女の妄念が迷い歩くこと

越前北庄(現福井市)に住む男が、夜もまだ明けぬうちに上方へ上ろうとした。鯖屋という所(現鯖江市舟津町)に大きな石塔があり、その下からニワトリが一羽飛び立って道に降りた。月夜の影によくよく見ると、それは女の首である。首は男の方を見て、怪しく笑った。男が少しも騒ぐことなく刀を抜いて切りかかると、首はそのまま道筋を変えて、上の方からくる。

後に続いて追いかけ、府中町上市(現越前市柳町・若竹町)まで追いついてみると、ある家の窓から、中へ飛び入った。不思議なことだと思って、しばらく立って休みながら、内の様子を聞いていると、女房の声がする。夫を起こして、「あら、おそろしや。いま見た夢に、鯖屋野を通っていたら、男が一人、私を切ろうとして追いかけてきた。ここまで逃げてきたと思ったら、夢から覚めた。汗びっしょりになった」などと言ってため息をついて語っていた。

門のところにいた男は、これを聞くと、戸をたたいて、「失礼なことを申し上げるが、お伝えしたいことがあります。戸をお開けください」と言って家の中に入った。「ただいま、あなたを追いかけたのは私です。さては人間でいらっしゃいましたか。このように妄念が迷い歩くとは、あなたの罪業の程度には驚かされます」と言って家を出た。

女も自身の境遇を嘆き、このありさまでは、夫に添い遂げることもつらいとおもい、京へ上り、北野真西寺に引きこもって、ただ来世だけを祈ったということだ。まことにめずらしい例である。

女のまうねんまよひありく事

越前の北庄といふ所に、あるものかミがたへ、また夜をこめてのぼるとて、さハやといふ所に大なる石たう有ける、その下より、にハとりひとつたちて道におるゝ、月夜かげによく〳〵ミれハ、女のくびなり、彼おとこをミてけしからすわらふ、おとこすこしもさハがす、刀をぬきて切てかゝれは、そのまゝ道すぢをかへて、上のかたよりくる、つゞいておふほどに、府中の町かミひぢといふ所までおひつけてミれハ、ある家のまどより、うちへとび入、ふしぎなることに思ひ、しバし立やすらひて、内のやうを聞ハ、女バうの声にて、男をおこし、あらおそろしや、只今の夢に、さハや野をとをりしが、おとこ一人、我をきらんとておふ程に、是まてにげけると思へハ夢さめぬ、あせ水になりしなどいひて、大いきついてかたる、門にあるおとこ、此由を聞、戸をたゝき、りやうしなる申ことにて候へ共、申へき事あり、あけさせ給へとて内に入、たゞ今おひ参らせ候ハ我等にて候、扨ハ人間にてわたらせ給ひけるか、罪業のほとこそあさましけれとてとをり侍る、女も身の程をなげき、此有さまにてハ、おとこにそひさふらふことも心うしとて、京へのぼり、北野真西寺に取こもり、ひとへにごせをそ祈りける、まことに有難きためしにそ

(22) 隅櫓下の巨大ゴイ

福井城西北の隅櫓は幾度もの大火を潜り抜け、築城時の面影を残す怪異スポット。ここはこの世ならざるものが見える場所。

福井城西北の隅櫓は幾度もの大火を潜り抜け、築城時の面影を残す怪異スポット。ここはこの世ならざるものが見える場所。

A0143-02632「真雪草紙」松平文庫(当館保管)18-19コマ

松平楷五郎君は、治好公の男子で、斉承公の弟である。病身のため、亡くなるまで福井に在住されていた。私、慶永が天保十四年(一八四三)に初めて福井に入るまでは、御座所にお住まいになっていた。

ある日、楷五郎君が川狩り(川での漁)に行かれたことがあった。お付きの人は、その留守を幸いに、この隅櫓に登って遠くを眺めていた。すると、堀の下に長さがおおよそ二間ばかり(約三・六メートル)もある巨大なコイが泳いでいたのを見つけ、恐れおののいて、ただちに櫓から逃げ帰ったとのことである。

波多野頼太郎の親もここで巨大ゴイを見た、と頼太郎が語っていた。

一 松平楷五郎君ハ、治好公之男ニて、斉承公ノ弟なり、病身を以て逝去迄福井ニ在住し給ふ、余、天保十四年初入部迄ハ御座所ニ住給ふ也、一日、楷五郎君、川狩ニ入らせられたり、楷五郎君の随従之人、留守を幸ニ此角櫓へ登りて遠眺の折柄、堀の下ニ大鯉(長サ凡二間斗)游ふをミるかいなや、畏懼のあまり櫓より逃帰りたりと、波多野頼太郎の親もこれにありて大鯉を見たりと、其子頼太郎のはなしなり

(23) 若宮淵のヌシ

長い年月、池や川などに棲んで巨体化した生物はヌシと呼ばれる。足羽川若宮淵の大ナマズもこの淵のヌシであろう。

長い年月、池や川などに棲んで巨体化した生物はヌシと呼ばれる。足羽川若宮淵の大ナマズもこの淵のヌシであろう。

A0143-02632「真雪草紙」松平文庫(当館保管)46コマ

むかし、吉品公が足羽川の若宮淵に大鯰が住んでいることをお聞きになり、火矢を水中に射放たれた。その帰り道、大暴風雨となったため、市波村(現福井市)の本向寺にお立ち寄りになり、同寺の僧が御供してご帰城されたという伝説がある。

また、鯰が坊主に化けて、本向寺に参ったという話もある。

これらは全く事実無根の説のようであるが、吉品公が若宮淵に火矢を射放ち、また、この日の帰り道に大暴風雨があったことは間違いのないことである。しかしながら、鯰が化けたなどというのは、取るに足らない説であると、歴史書の「国事叢記」には載っている。

一 昔、探源公、南川若宮淵ニ大鯰の住居せしを聞給ひて、火矢を水中ニ射放ち給ふ、帰途、大暴風雨ニてあり、市波村本光寺へ立寄らせられ、本光寺(門徒宗)御供申て帰城し給ふとかの伝説あり、又鯰か坊主ニ化して、本光寺へ参りしといふ事もあり、全く無根の説ニ似たれとも、公の若宮淵へ火矢を射放し、又此日帰途大暴風雨のありしは無間違事也、然れとも鯰の化したる抔ハ、とるにもたらさる説なりと国事叢記ニ見えたり