| 縄文時代から古墳時代まで、その形とそれをもつ人を権威づけ、またほかの人びともそれを認めるという意義のために使用され続けてきた硬玉(翡翠)製の勾玉は、その色と硬さからもその存在意義を誇示してきた(第一章第二節)。 縄文人の装飾具を代表するものの一つに硬玉製大珠がある。縄文時代中期初めから製作され、中期を最盛期として後・晩期から急にその数は減っていったが、硬玉製大珠はその形から鰹節形・緒締形などに分けられ、長さ一〇センチメートルほどの大きさである。この硬玉製大珠の製作は、前期の擦り切る技術や諸磯式土器に代表される管状工具、またこの玉を必要とする飾り玉としての意識などが熟成されて行われたものである。その製作地は、原石を産出する新潟県姫川流域を中心として、糸魚川市や富山県北部などの地域に限られている。しかし、後・晩期になると原石そのものが各地に運ばれ、それぞれの地域で硬玉製の丸玉や勾玉が製作されるようになる。勾玉の製作は弥生時代にも引き継がれていったが、それは、硬玉のもつ色と硬いという性質から社会的に特別な意味をもって伝えられてきたからであろう。 |

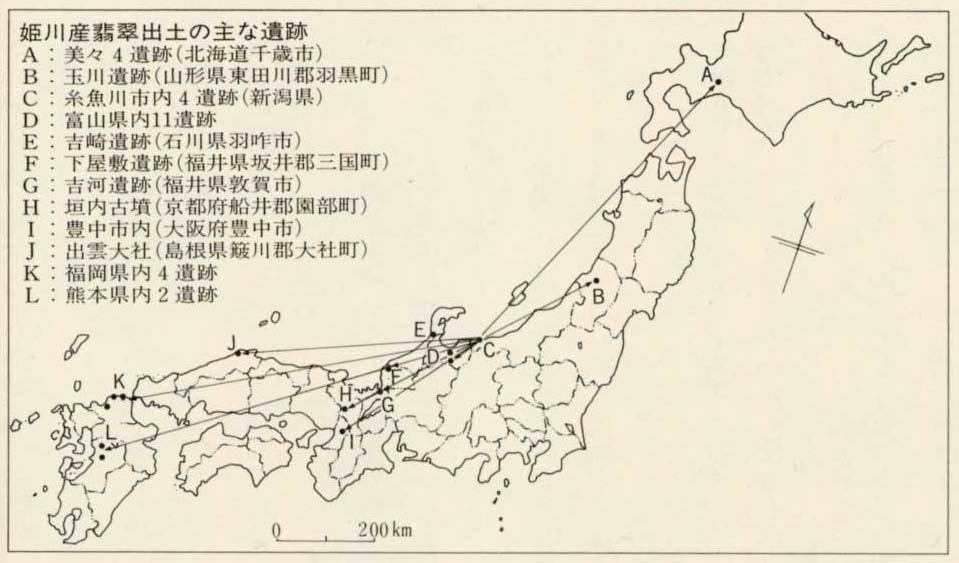

図50 姫川産翡翠の分布 |

| この硬玉製勾玉の製作は弥生時代にはいると、碧玉製管玉の製作技術と関連しながら展開されてゆく。碧玉製管玉の製作技術は、朝鮮半島の服飾文化の日本への波及にともなって九州から西日本へと伝えられた。製作遺跡も山陰から北陸にかけて密に分布する。この技術は硬玉製大珠を製作した攻玉技術(縄文的玉生産)と区別して、弥生的(西日本的)玉生産とされる。 日本海沿岸における弥生的玉生産の遺跡のなかで、硬玉製作を行っている早い時期の遺跡として、下屋敷遺跡(三国町、弥生時代中期中葉)があげられる。下屋敷遺跡は、洪積層の低位段丘と第三紀層の基盤の上に砂礫層をのせる高位段丘からなる五〇〜七〇メートルの陣ケ丘台地と、福井平野の東に位置する加越山地に源をもち平野の北の端を西に流れる竹田川との間に作られた、弧状の低湿地(ラグーン)のなかの陸化が進んだ地に位置している。日本海までは約三キロメートルの距離である。昭和五十七年度から竹田川右岸に大規模な土地改良事業が行われることになった。六十年九月、工事中に水田から弥生土器が発見されたことから、遺跡の存在が明らかになり、同年十月〜翌六十一年十一月まで、県教育庁文化課・埋蔵文化財調査センターの手で緊急発掘調査が実施された。調査対象面積は約三万平方メートルという広大なものであった。 この調査で検出された遺構は、玉作工房跡と考えられる住居跡一棟、土壙二四五基、溝二本、そのほかピット類で、時期は弥生時代中期中葉(Ⅲ期)に比定される。遺物としては、銅鐸鋳型をはじめ、多量の玉作関係遺物、弥生土器、大型石 |

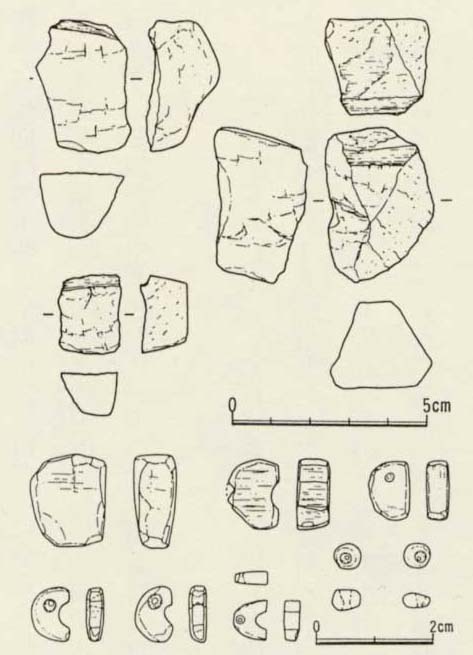

図51 翡翠小片と勾玉・小玉の実測図 |

| 玉作関係の資料についてふれてみよう。主なものとして、碧玉製の管玉およびその未成品、硬玉製勾玉とその未成品、そのほかに玉錐や玉鋸などの工具類もみつかっている。硬玉関係のものとしては、こぶし大の大きさの原石や施溝痕をもつ原石に近い形のものが大小あわせて一一点、研磨痕をもつ小片が一点みられた。それらにきれいな緑色を求めて、原石に施溝・打割を繰り返して、小片をつくり出していく過程をみることができる。この緑色の二〜三センチメートルの小片を研磨調整して、全体の形を整えていく。半月形になった段階で両側から穴を穿つ。そして、腹の部分に横方向へ研磨してU字形の食込みを入れる。仕上げ研磨を行い、完成品となる。 この硬玉製勾玉の製作過程を追ってみると、碧玉製管玉の攻玉技法が用いられていることが明らかである。施溝分割法という基本的な技法は西日本的であるが、近江地方の技法と同様の技法ですべてつくられたわけではなく、第二・三工程で押圧剥離調整を行って定型化していくところに、この遺跡のまたこの時期の特質がある。同じ時期の碧玉製管玉の製作遺跡は嶺北を中心としていくつか確認できるが、硬玉製作をともなっている遺跡となると、この遺跡と吉河遺跡(敦賀市)の二遺跡のみで、硬玉の原石が弥生時代になってそれぞれの地域にもたらされたとはいえ、硬玉の玉製作は玉作りを生業とする技能集団にあって、クニの首長のもとで社会的な規制をうけてつくられたといえよう。 下屋敷遺跡の硬玉製勾玉、小玉、碧玉製の極細管玉とともに、第四〜六工程の未成品のなかに、管玉の両端に近い部分にV字形の切込みを入れ、孔を筒状に穿っている資料が三点確認できる。また、玉製作の工具として、楔の出土もみられる。この切込みと筒状に孔を穿つ技術の組み合わせは、中国東北地方の遼寧型銅剣の茎にその類似の型が確認される(福井県埋文センター『下屋敷遺跡・堀江十楽遺跡』)。楔とする工具の刃の部分の形態がよく似た銅鑿も遼寧型銅剣と共伴するという。この二つの遺物をもって下屋敷遺跡の玉製作者と朝鮮半島との関係が確立したとするのを報告者は避けているが、「この種の『型』を経験的に知る人間が本遺跡に関与していた可能性」はあるとしている(前掲書)。そして、弥生時代中期・後期には、北陸・山陰が交流しながらそれぞれ恒常的な玉作集団を形成し、技術(工人)の往来が畿内の中枢部勢力に取り込まれ、その要請に応じて玉生産に従事していったとされる(河村好光「玉生産の展開と流通」『岩波講座 日本考古学』三)。 地域間の交流のほかに朝鮮半島との交流についても、中期後葉からは、日本列島からも積極的に交易を求めていたことが知られている。日本からの交易品の中に『魏志』倭人伝にみえる「青大勾珠」が含まれていることは注目されよう。この品が硬玉製勾玉であるとする見解から(原田淑人「『魏志』倭人伝の「白珠五千孔、青大勾珠二枚」について」『東亜古文化説苑』)、朝鮮半島の優れた技術や製品の等価品として、「青大勾珠」が三国時代の朝鮮半島南部のクニにもたらされたし、積極的にそれが要求されたとされる(田村晃一「手工業製品の対外流通」『岩波講座 日本考古学』三)。この硬玉製勾玉は北九州系のものに限定され、クニとクニとの間の朝貢品としてのものであり、「北陸産の硬玉が北部九州まで運ばれなかった」(河村前掲論文)と推定するにしても、この当時、下部段階の首長の交易品として各地の硬玉製勾玉・小玉製作は知られており、生活用具などと密に結びついた段階での交易流通のなかで取り扱われた可能性を、この下屋敷遺跡の玉資料は示しているのではなかろうか。 井ノ向遺跡(春江町)や米ケ脇遺跡(三国町)出土銅鐸にみられるように、これらを遺した人びとは、当時は畿内との政治的なつながりがあったとしても、ほかにも多面的な交流をもってそれぞれのクニの保持を図っていたと考えられ、それが弥生時代の一つの特色ではなかったか。硬玉の原石の広がりが姫川流域を基点として、北海道から三国町、敦賀市、九州北部という大きな広がりをみる時、現在のところ朝鮮半島にその産出地を期待できない以上、かの国においても硬玉製の勾玉を所持することはその地位をより象徴的なものにしたのであろう。 |