松平文庫テーマ展48「江戸の旅いろいろ—越前からの旅路、越前への旅路—」

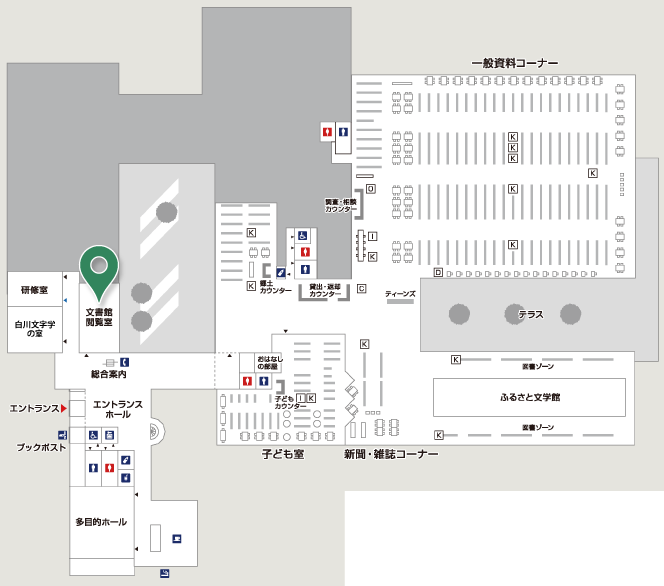

| 開催期間・場所 | 2024年2月23日(金)~4月7日(日)9:00~17:00 福井県文書館閲覧室(入館無料) |

|---|---|

| 関連イベント | 2024年3月24日(日)15:00~16:00 ゆるっトーク「江戸時代福井周辺の小さな旅」 ▶申し込みformはこちら |

| 概要 | 江戸時代を通じて東海道、中山道、北陸道などの街道や宿駅がいっそう整備されるなかで、大名家や武家が参勤交代や江戸 展示では、北陸新幹線福井・敦賀開業にちなみ、江戸時代の「越前からの旅」や「越前への旅」および「越前国内の旅」に関する資料を紹介します。 |

目次

1. 福井と江戸を結ぶ道

江戸時代には幕府は諸大名に江戸への出仕(参勤)と国許への入国赴任(交代)、いわゆる参勤交代を命じました。歴代の福井藩主は参勤交代の経路には主に東海道を利用しましたが、参勤事例の約1割、交代事例の約3割は中山道を利用したことがわかっています(越葵文庫「家譜」)。歴代の福井藩主が参勤交代で北陸道(北回り)を利用したことは確認されていません。

ただ「御用諸式目録」では、東海道や中山道を利用した場合の経路上に「

「御用諸式目録」は1691年(元禄4)に福井藩家老らが作成した藩の基本法令集で、福井城下から江戸や越前国内各地への里程(道のり)が書かれています。城下と江戸を結ぶ東海道、中山道、北陸道の3街道の里程も示されています。

資料名:「御用諸式目録」 A0143-02306 松平文庫(当館保管)

2. 清照院と豊姫の通った道—北国街道と北陸道—

江戸から福井への路次として福井藩主松平綱昌の室・

江戸から福井への路次として福井藩主松平綱昌の室・

当時、上記の北国街道には関川関(新潟県妙高市)、北陸道には

+資料:北陸道経由 福井城下への旅

+資料:北陸道経由 福井城下への旅

福井藩主松平綱昌の室・清照院と娘豊姫は、綱昌死去の翌年の元禄13年(1700)9月、江戸を離れ越前福井を居所とすることを願い、許可されました。清照院ら一行が越前に赴く道として、幕府側は中山道を使うことを提案しますが、長野善光寺と越後

10月13日に福井に到着した清照院と豊姫は、城下の

資料名:「越前世譜」A0213-01809松平文庫(当館保管)

3. 東海道の寄り道スポット—春嶽の場合—

松平春嶽の紀行文「東海紀行」には、1844年(天保15)4月29日に江戸を発ち東海道経由で5月11日に福井城に着くまでの13日間の交代中の出来事や風物について書かれています。道中の名所や旧跡、名物についての叙述が多く、当時17歳の青年藩主の心情の一端を窺うことができます。

東海道の浜松宿・舞坂宿間の篠原から北へ少し離れた

(資料:旧宇布見村の位置(現浜松市中央区雄踏町)(国土地理院地図Vectorを基に作成))

(資料:中村家住宅(国指定重要文化財))

+資料:江戸から福井へ—松平春嶽17才の旅

幕末の福井藩主松平春嶽が、2度目の入国となる天保15年の東海道経由の旅について著した紀行文の草稿本です。紀行文執筆は、幕府奥儒者で春嶽の師であった

資料名:「東海紀行」A0143-20273松平文庫(当館保管)

4. 街道を行き交う人びと

江戸時代には、越前の庶民も活発に旅行をしました。特に江戸時代後期には伊勢参りや信州善光寺参りなど社寺参拝が流行したとされていますが、これを裏付けるように、県内にも「道中記(旅日記)」などの関係資料が多数残されており、江戸時代の旅の行程を知ることができます。

江戸時代には、越前の庶民も活発に旅行をしました。特に江戸時代後期には伊勢参りや信州善光寺参りなど社寺参拝が流行したとされていますが、これを裏付けるように、県内にも「道中記(旅日記)」などの関係資料が多数残されており、江戸時代の旅の行程を知ることができます。

江戸をはじめとする各地から越前へ旅した人びとに関連する資料も残されています。写真は、江戸桜田光円寺(浄土真宗東派)が同寺

+資料:中山道経由で江戸へ—公用の旅— 福井藩士伊藤甚蔵の江戸詰の際の道中記とみられます。嘉永5年(1852)4月13日福井発、中山道経由、24日江戸日本橋着の12日間の記録です。宿駅間の里程のほか、街道からの富士山や浅間山の眺望などを記しています。

資料名:「中仙道道中覚」A0213-00021伊藤家文書(当館所蔵)

5. 御旧跡の「記念品」—越前からの旅路—

吉川充雄家文書には、1777年(安永6)4月12日の年記をもつ「二十四輩御旧跡御形身之品々入」と書かれた袋があり、親鸞およびその高弟(二十四輩)の旧跡、いわゆる「御旧跡」の「記念品」が納められています。全25種の「記念品」は、親鸞の伝説に関わる樹木などの植物です。加賀・越後など北陸道沿いの親鸞・蓮如旧跡のものだけでなく、展示資料の江戸麻布善福寺の大イチョウの枝のように、遠く江戸や関東などの旧跡の「記念品」も収集されています(表参照:二十四輩参拝記念品(吉川充雄家文書C0037-00550)とその出所)。

吉川充雄家文書には、1777年(安永6)4月12日の年記をもつ「二十四輩御旧跡御形身之品々入」と書かれた袋があり、親鸞およびその高弟(二十四輩)の旧跡、いわゆる「御旧跡」の「記念品」が納められています。全25種の「記念品」は、親鸞の伝説に関わる樹木などの植物です。加賀・越後など北陸道沿いの親鸞・蓮如旧跡のものだけでなく、展示資料の江戸麻布善福寺の大イチョウの枝のように、遠く江戸や関東などの旧跡の「記念品」も収集されています(表参照:二十四輩参拝記念品(吉川充雄家文書C0037-00550)とその出所)。

これらを収集したとみられる越前金津の紺屋又右衛門のたどった経路は不明ですが、江戸時代中期の巡拝目的の旅に関する資料として重要です。

+資料:越前にのこる江戸の大イチョウの枝

越前金津の紺屋又右衛門が1777年(安永6)に江戸麻布善福寺から持ち帰ったとみられる大イチョウの枝です。寺伝では、この大イチョウは浄土真宗開祖親鸞が挿した

資料名:「(二十四輩参詣記念品)江戸麻布 善福寺」C0037-00550吉川充雄家文書(当館所蔵)

+資料:福井の親鸞・蓮如旧跡をめぐる旅

大野郡今井村(現大野市)の五三郎が、1858年(安政5)に各地の旧跡をめぐり作成した巡拝記と入手した

資料名:「祖師聖人・蓮如上人御旧跡巡拝記」I0011-00870山田三郎兵衛家文書(当館所蔵)

6. 天保10年 温泉旅行御一行—白山への旅—

江戸時代には、寺社への参詣だけでなく

![]() PDFファイルの閲覧には、最新の

Adobe Reader

が必要です。

PDFファイルの閲覧には、最新の

Adobe Reader

が必要です。